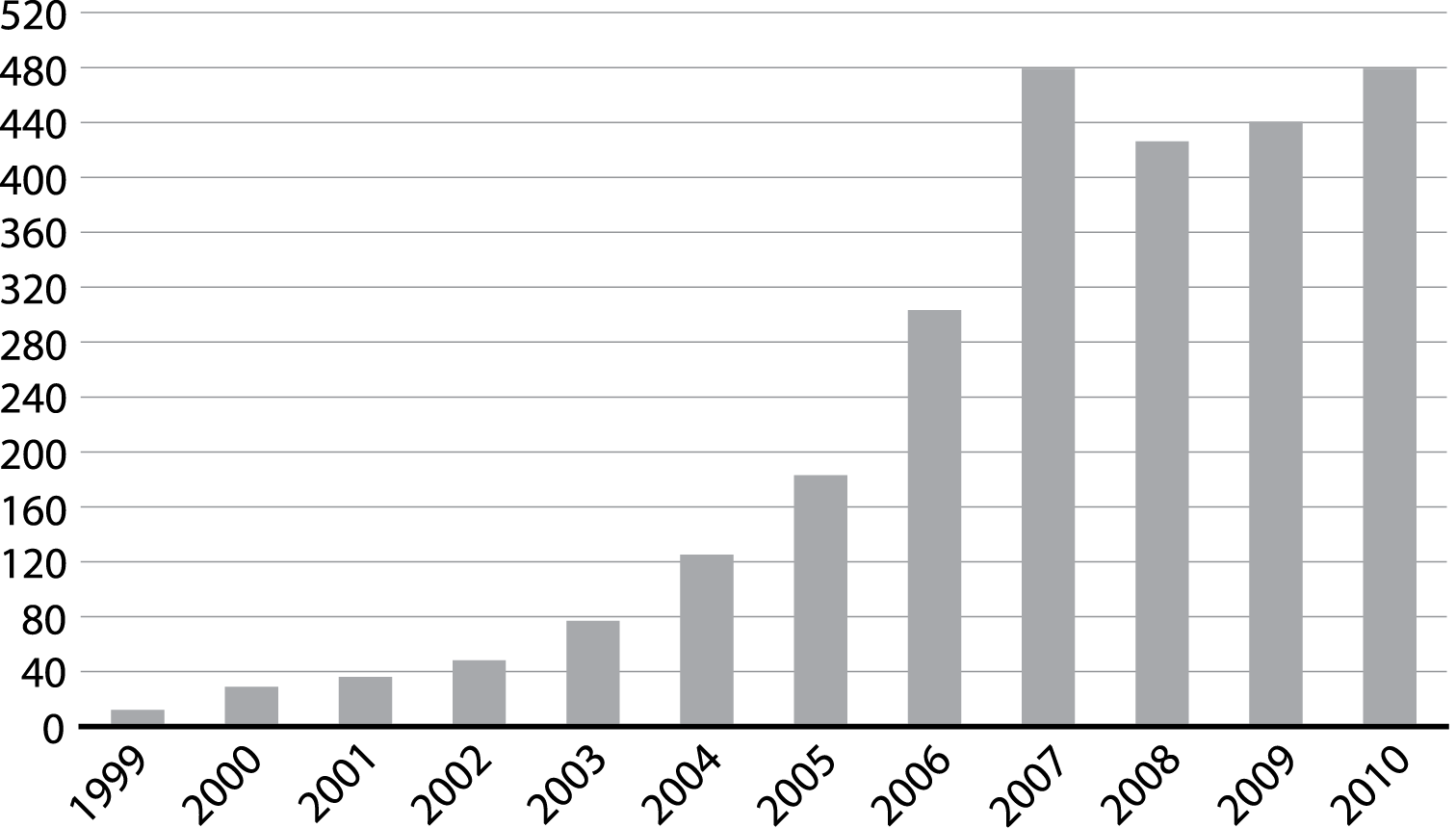

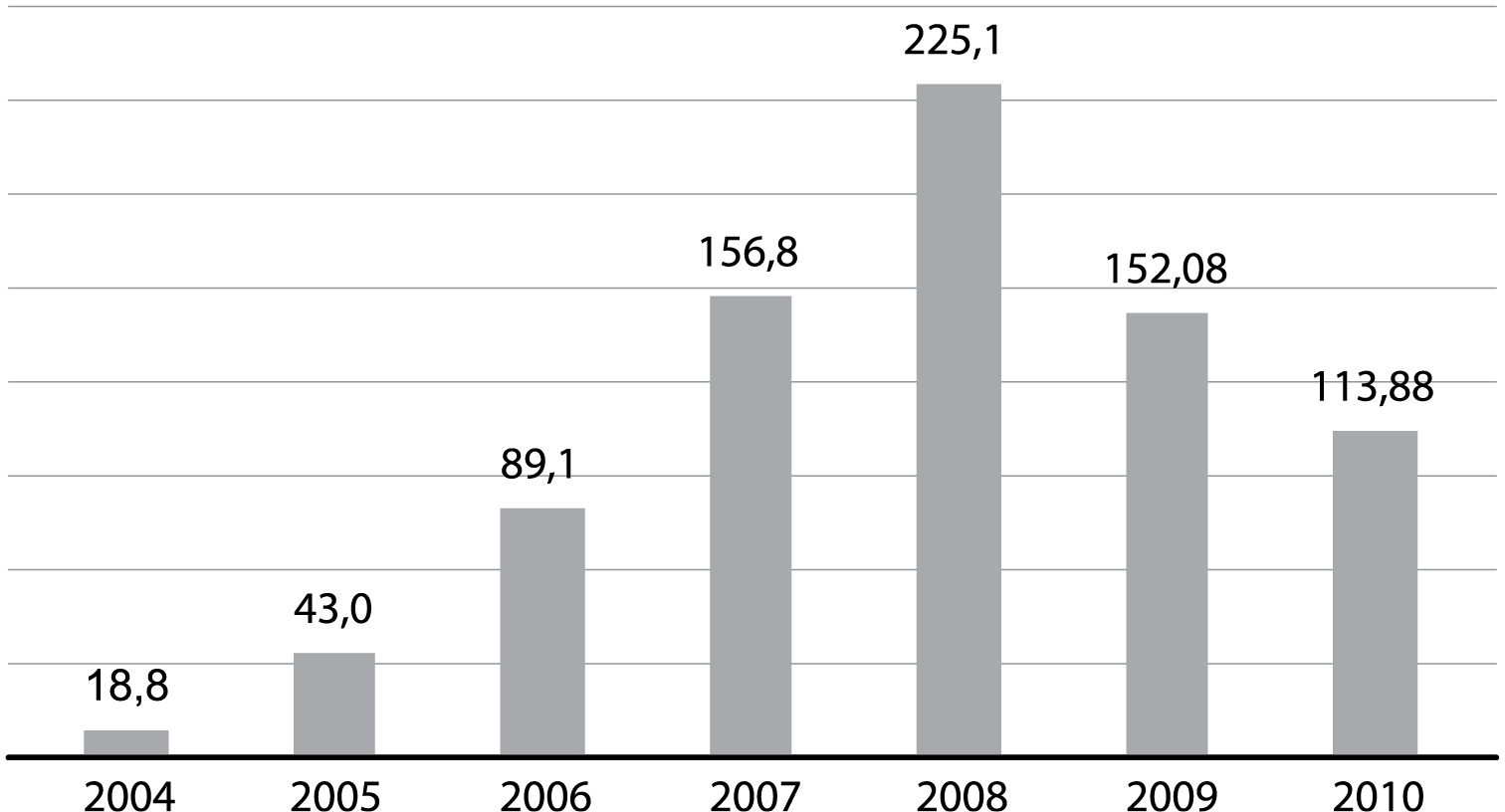

Рис. 1. Валовое промышленное производство России (объем в ценах 2000

г., млрд руб.)

Источник: Симчера В. М. Развитие экономики России за 100 лет.

Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. М.: Наука, 2006.

С. 325.

Важнейшим препятствием на пути дальнейшего ускорения экономического

роста была политика. Коммунистический режим, взявший власть в крестьянской

стране, идеология которого во многом была основана на опыте Великой

Французской революции, опасался повторения истории Вандеи, развития событий

по сценарию Франции после краха якобинской диктатуры в 1794 году. Отсюда

настороженное отношение к обеспеченному крестьянству, к тем, кто вкладывал

деньги в развитие своего хозяйства и кого тогда называли кулаками. Отсюда

проведение по отношению к ним репрессивной политики, лишение их

избирательных прав. Учтем, что в 1920-е годы сельские жители составляли

большую часть населения России: в 1926 году -- 82,1%, в 1928--1929 годах --

80%[1].

Когда вы объясняете работящему и неглупому человеку, что, если он будет

развивать свое хозяйство, его ждут неприятности, предугадать реакцию

нетрудно. Он будет ограничиваться прилично устроенным, стационарным,

ориентированным на личное потребление хозяйством и не ввязываться в

инвестиционные авантюры. Однако стране нужна была форсированная

индустриализация. Мир уходил вперед. От того, в какие сроки пройдет

индустриализация в Советском Союзе, зависела судьба страны и правящего в ней

режима.

Суть той исторической развилки: отмена дискриминационных мер по

отношению к наиболее продвинутой части крестьянства или принудительная его

коллективизация?

Первый путь означал изменение политики по отношению к тем, кто был

готов развивать производство, применять современные технологии, то есть к

кулакам. Он предполагал сохранение денежной стабильности, рыночных

институтов и обеспечение устойчивости авторитарной власти Коммунистической

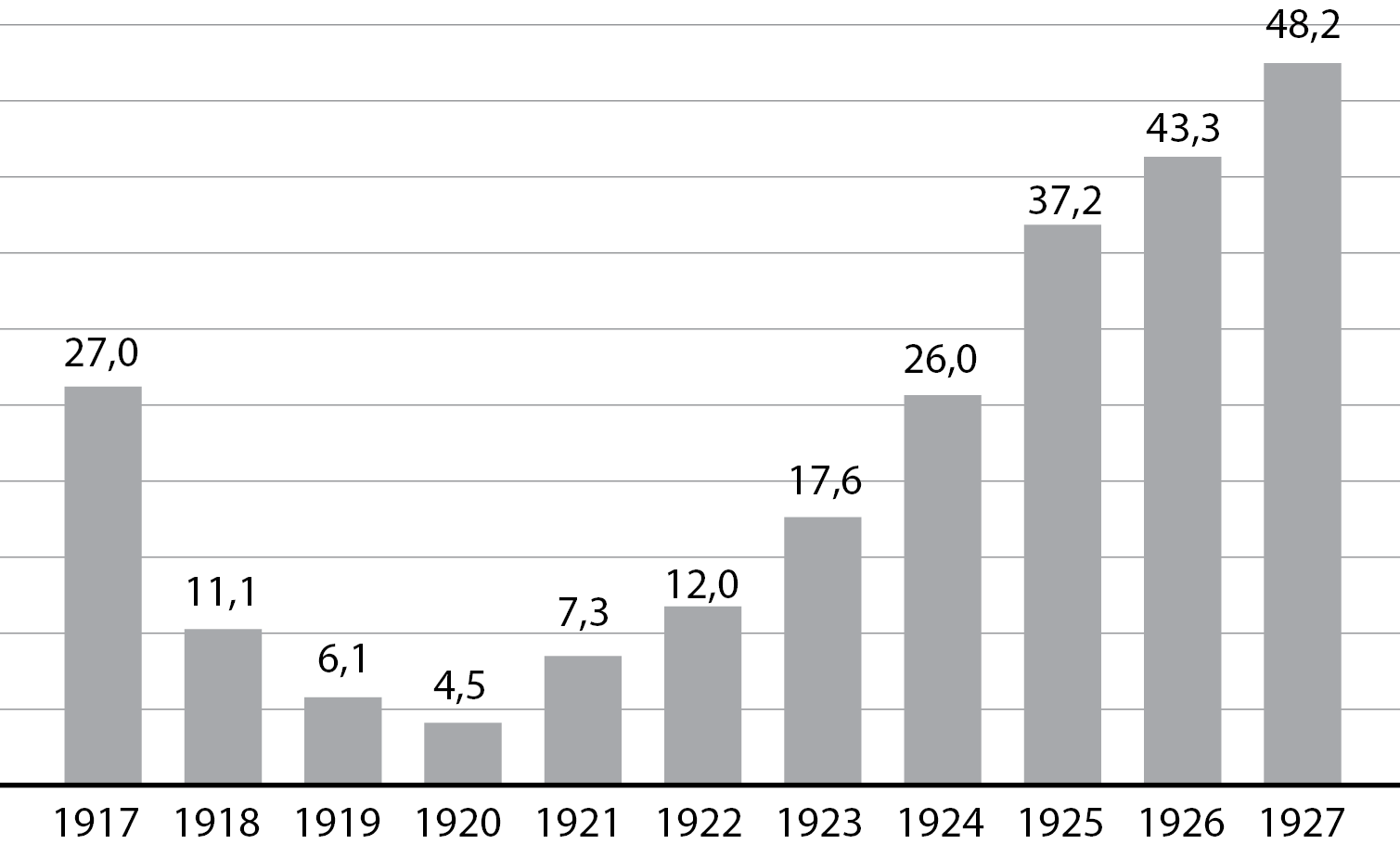

партии. Этот путь десятилетия спустя получил название "китайского". Решение

о том, выбирать ли этот путь, принималось в Советском Союзе на уровне

экономического развития, очень близкого тому, который был характерен для

Китая во время начала реформ Ден Сяопина (рис. 2).

Рис. 1. Валовое промышленное производство России (объем в ценах 2000

г., млрд руб.)

Источник: Симчера В. М. Развитие экономики России за 100 лет.

Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. М.: Наука, 2006.

С. 325.

Важнейшим препятствием на пути дальнейшего ускорения экономического

роста была политика. Коммунистический режим, взявший власть в крестьянской

стране, идеология которого во многом была основана на опыте Великой

Французской революции, опасался повторения истории Вандеи, развития событий

по сценарию Франции после краха якобинской диктатуры в 1794 году. Отсюда

настороженное отношение к обеспеченному крестьянству, к тем, кто вкладывал

деньги в развитие своего хозяйства и кого тогда называли кулаками. Отсюда

проведение по отношению к ним репрессивной политики, лишение их

избирательных прав. Учтем, что в 1920-е годы сельские жители составляли

большую часть населения России: в 1926 году -- 82,1%, в 1928--1929 годах --

80%[1].

Когда вы объясняете работящему и неглупому человеку, что, если он будет

развивать свое хозяйство, его ждут неприятности, предугадать реакцию

нетрудно. Он будет ограничиваться прилично устроенным, стационарным,

ориентированным на личное потребление хозяйством и не ввязываться в

инвестиционные авантюры. Однако стране нужна была форсированная

индустриализация. Мир уходил вперед. От того, в какие сроки пройдет

индустриализация в Советском Союзе, зависела судьба страны и правящего в ней

режима.

Суть той исторической развилки: отмена дискриминационных мер по

отношению к наиболее продвинутой части крестьянства или принудительная его

коллективизация?

Первый путь означал изменение политики по отношению к тем, кто был

готов развивать производство, применять современные технологии, то есть к

кулакам. Он предполагал сохранение денежной стабильности, рыночных

институтов и обеспечение устойчивости авторитарной власти Коммунистической

партии. Этот путь десятилетия спустя получил название "китайского". Решение

о том, выбирать ли этот путь, принималось в Советском Союзе на уровне

экономического развития, очень близкого тому, который был характерен для

Китая во время начала реформ Ден Сяопина (рис. 2).

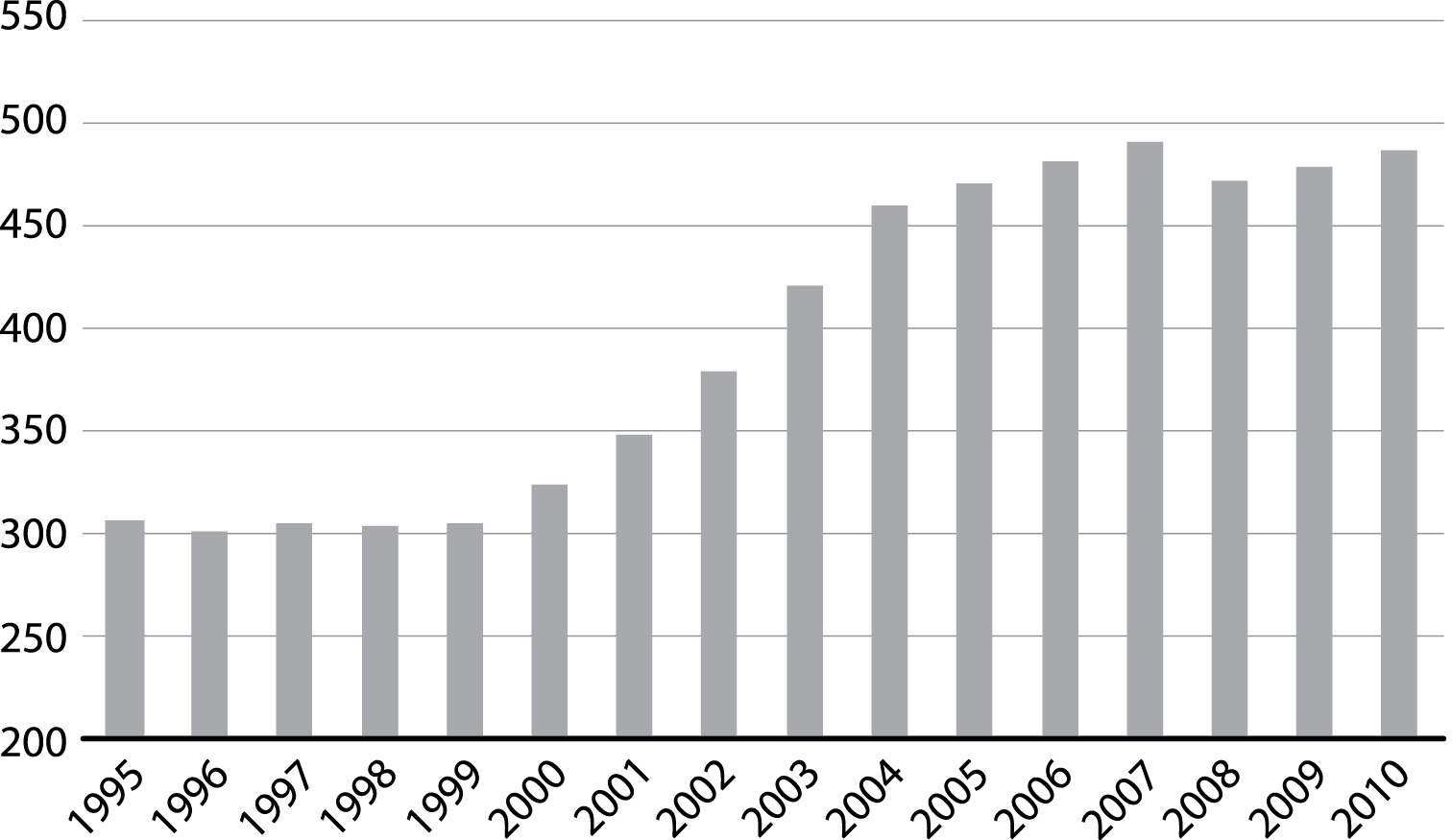

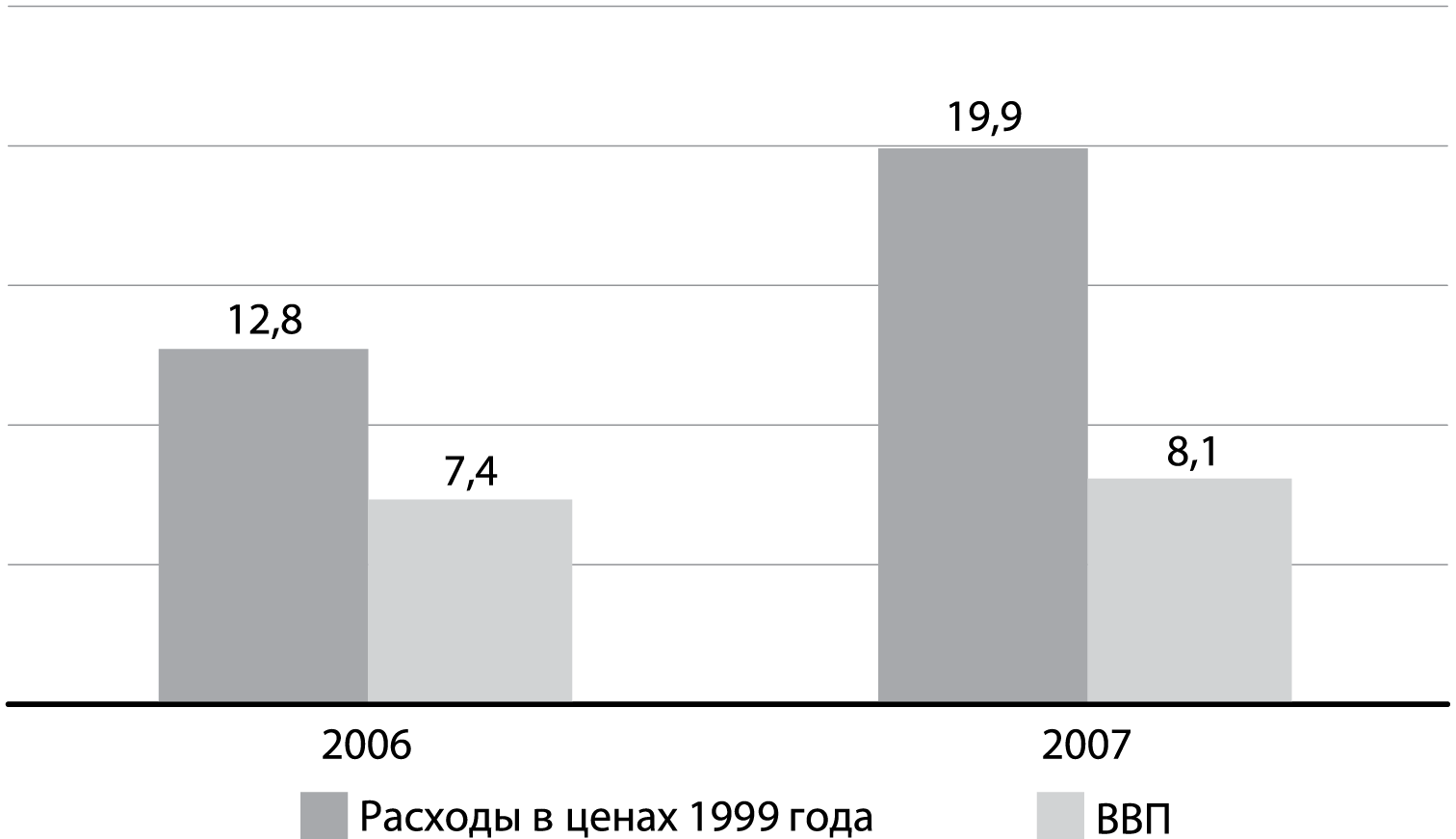

Рис. 2. Сопоставление СССР в 1930 году и Китая в 1980 году по ВВП на

душу населения и доле городского населения

Наиболее откровенно такой сценарий развития событий был сформулирован

главным идеологом ВКП(б) Н. Бухариным в его статье 1925 года

"Обогащайтесь!". Впоследствии по политическим причинам Бухарин был вынужден

отречься от собственных слов. Но в ходе дебатов 1928--1929 годов его

позиция, как и позиция главы советского правительства Н. Рыкова, не

изменилась.

Второй путь был предложен И. Сталиным. Суть его -- решение проблемы

ускорения экономического роста за счет изъятия хлеба из деревни по ценам

ниже тех, за которые его готовы продавать крестьяне; принудительная

коллективизация, то есть восстановление в новом виде крепостного права. При

этом варианте развития событий крестьяне становились гражданами второго

сорта с денежными доходами, многократно меньшими, чем в городе, лишенными

социальных гарантий, таких как пенсионное обеспечение. Они получили сильный

стимул любыми путями поменять свой статус, эмигрируя в город. Такие каналы

были: армия и ударные стройки.

Для Бухарина важнейшим аргументом в выборе стратегии

экономико-политического развития было то, что в крестьянской стране, где

основа армии -- крестьяне, заставить армию силой отбирать хлеб в деревне

невозможно2. Но Сталин доказал, что можно. Цена выбранного решения по этой

исторической развилке была велика -- миллионы сосланных в Сибирь кулаков,

миллионы крестьян, умерших от голода в 1932--1933 годах.

Еще одна развилка социалистического времени: выбор пути развития

сельского хозяйства после смерти Сталина.

Этот вопрос советскому руководству пришлось решать в 1953--1957 годах.

К 1953 году кризис сельского хозяйства, связанный с выбранной в 1928--1929

годах политикой закабаления крестьян, стал реальностью[3]. Но нет документов,

подтверждающих намерения кого-то из руководителей партии и государства пойти

по пути, по которому в 1979 году пошел Дэн Сяопин, то есть распустить

колхозы.

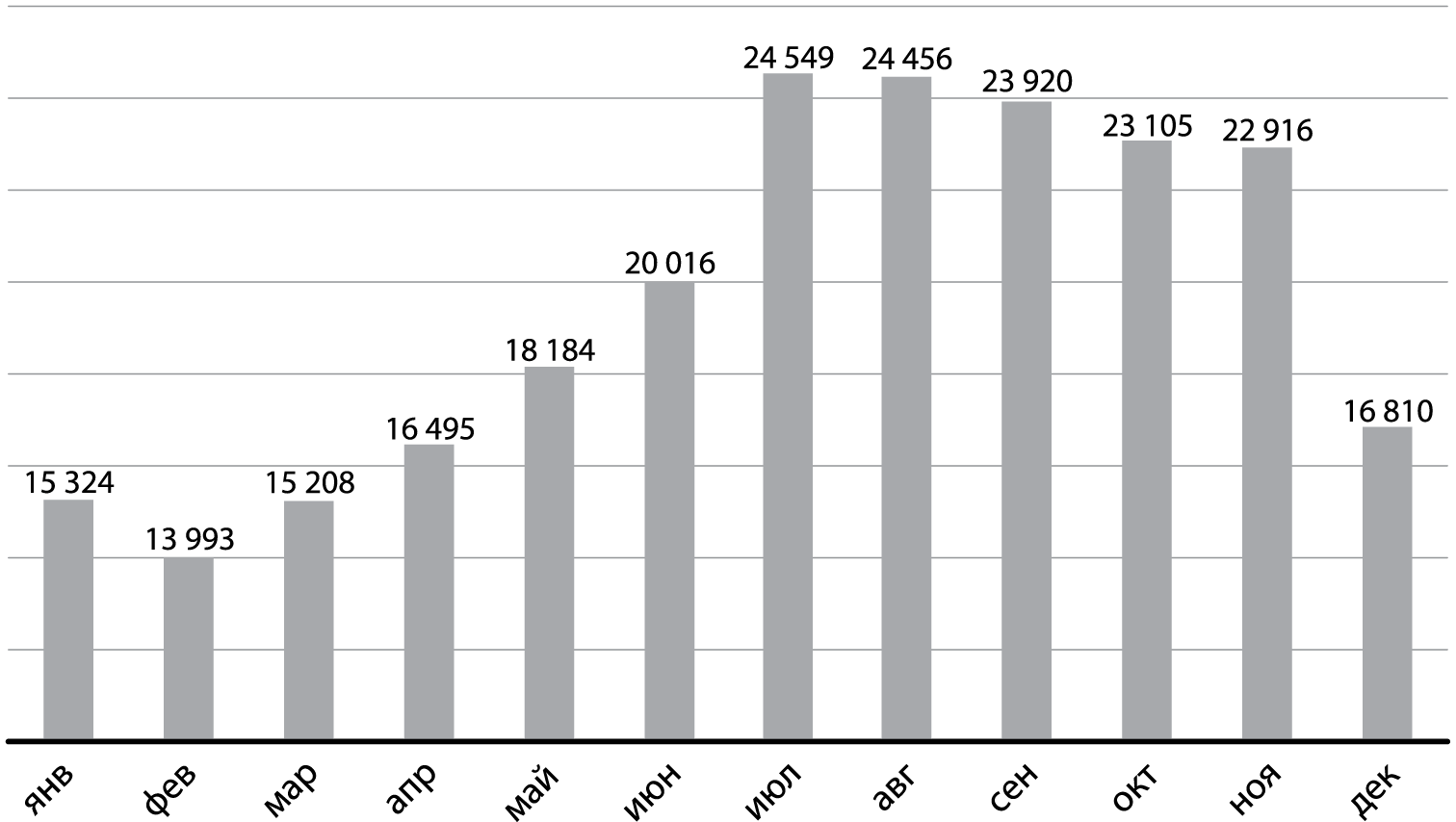

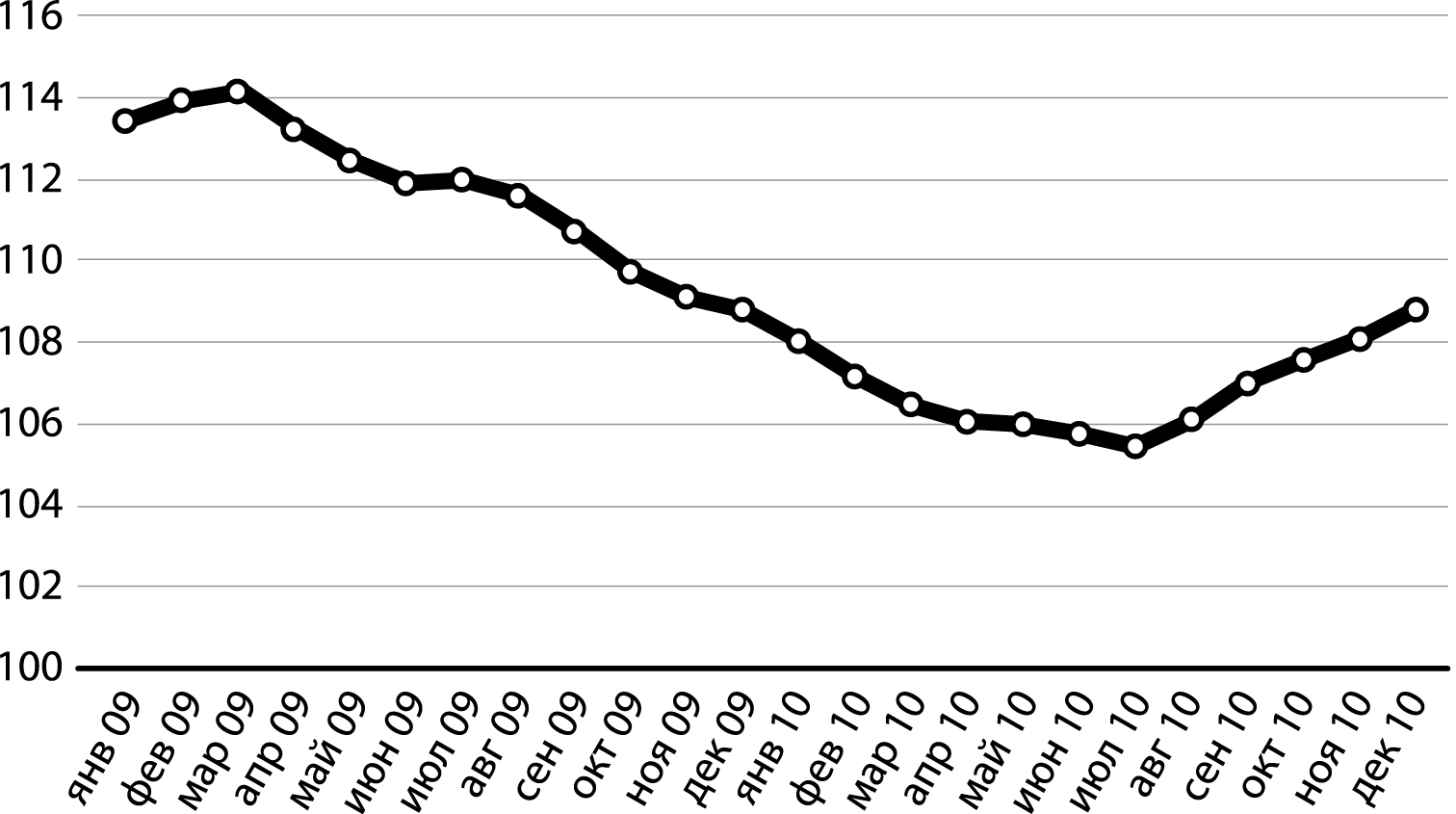

Н. Хрущев предложил вернуться к идее, популярной в начале 1930-х годов,

-- освоению целинных и залежных земель. Его оппоненты предлагали вложить

средства в повышение продуктивности сельского хозяйства в Центральной

России4. Точка зрения Хрущева получила поддержку. В краткосрочной

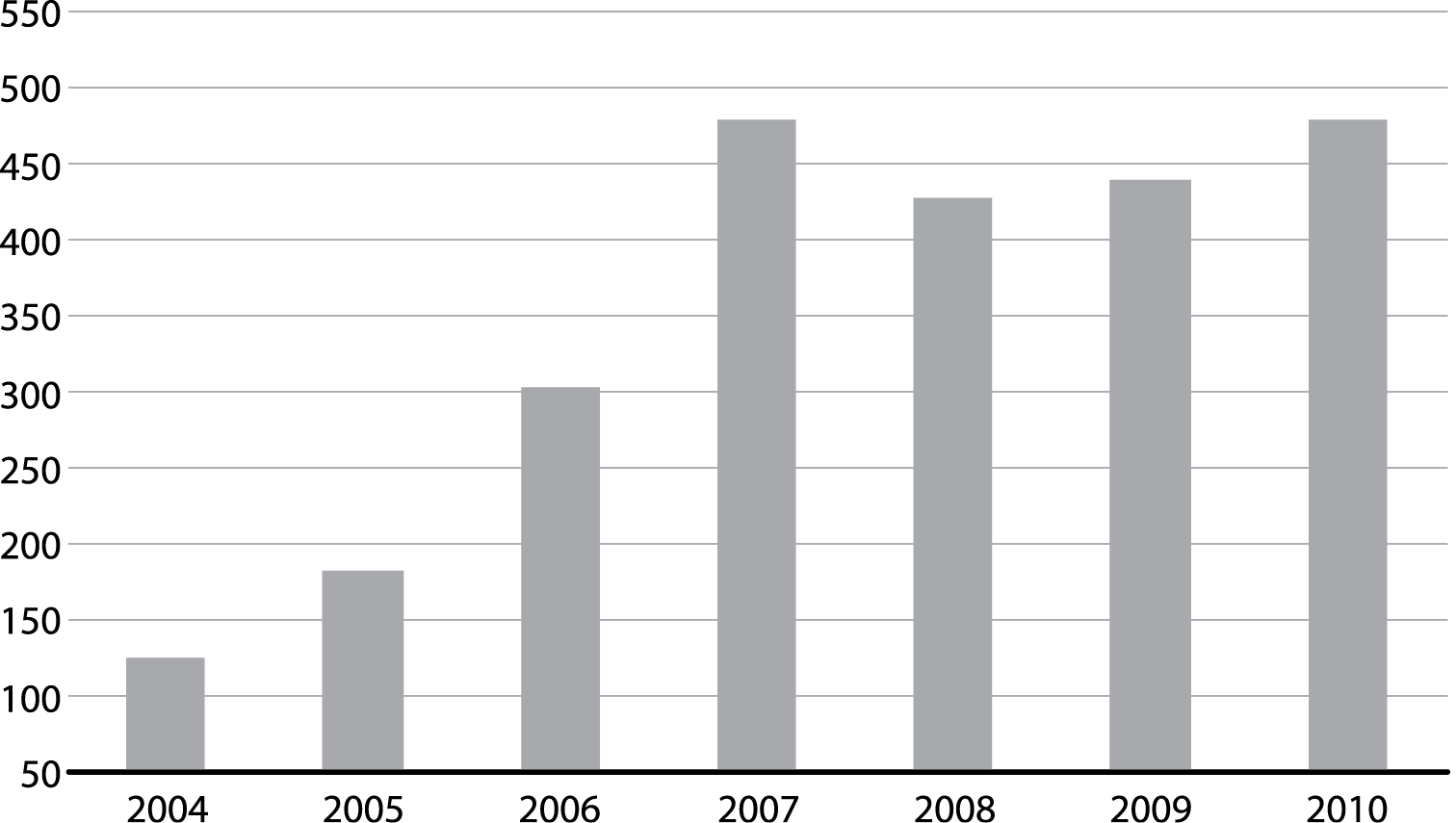

перспективе ее реализация дала неплохие результаты (рис. 3).

Рис. 2. Сопоставление СССР в 1930 году и Китая в 1980 году по ВВП на

душу населения и доле городского населения

Наиболее откровенно такой сценарий развития событий был сформулирован

главным идеологом ВКП(б) Н. Бухариным в его статье 1925 года

"Обогащайтесь!". Впоследствии по политическим причинам Бухарин был вынужден

отречься от собственных слов. Но в ходе дебатов 1928--1929 годов его

позиция, как и позиция главы советского правительства Н. Рыкова, не

изменилась.

Второй путь был предложен И. Сталиным. Суть его -- решение проблемы

ускорения экономического роста за счет изъятия хлеба из деревни по ценам

ниже тех, за которые его готовы продавать крестьяне; принудительная

коллективизация, то есть восстановление в новом виде крепостного права. При

этом варианте развития событий крестьяне становились гражданами второго

сорта с денежными доходами, многократно меньшими, чем в городе, лишенными

социальных гарантий, таких как пенсионное обеспечение. Они получили сильный

стимул любыми путями поменять свой статус, эмигрируя в город. Такие каналы

были: армия и ударные стройки.

Для Бухарина важнейшим аргументом в выборе стратегии

экономико-политического развития было то, что в крестьянской стране, где

основа армии -- крестьяне, заставить армию силой отбирать хлеб в деревне

невозможно2. Но Сталин доказал, что можно. Цена выбранного решения по этой

исторической развилке была велика -- миллионы сосланных в Сибирь кулаков,

миллионы крестьян, умерших от голода в 1932--1933 годах.

Еще одна развилка социалистического времени: выбор пути развития

сельского хозяйства после смерти Сталина.

Этот вопрос советскому руководству пришлось решать в 1953--1957 годах.

К 1953 году кризис сельского хозяйства, связанный с выбранной в 1928--1929

годах политикой закабаления крестьян, стал реальностью[3]. Но нет документов,

подтверждающих намерения кого-то из руководителей партии и государства пойти

по пути, по которому в 1979 году пошел Дэн Сяопин, то есть распустить

колхозы.

Н. Хрущев предложил вернуться к идее, популярной в начале 1930-х годов,

-- освоению целинных и залежных земель. Его оппоненты предлагали вложить

средства в повышение продуктивности сельского хозяйства в Центральной

России4. Точка зрения Хрущева получила поддержку. В краткосрочной

перспективе ее реализация дала неплохие результаты (рис. 3).

Рис. 3. Среднегодовое производство и заготовки зерна в СССР в

1953--1958 годах, млн тонн

Источник: Народное хозяйство СССР в 1959 году. Стат. ежегодник. М.:

Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960. С. 314--315, 322--323.

Однако в более долгосрочной перспективе она оказалась опасной:

увеличилась зависимость поставок зерна от погодных условий, влиявших на

урожайность на землях, которые раньше относились к категории целинных и

залежных. Между тем кризис в сельском хозяйстве Центральной России продолжал

углубляться.

Другая развилка, вставшая перед властью в 1953--1957 годах: в какой

степени надо было либерализовать политический режим, уйти от массовых

репрессий.

Арест и расстрел Л. Берии, тональность дискуссии на Пленуме ЦК КПСС

22--29 июня 1957 года показали, что борьба по этому вопросу была жесткой.

Суть альтернативы понять нетрудно: сохранять репрессивный режим, жертвами

которого могут стать и люди, причастные к власти, либо его в той или иной

мере либерализовать, чтобы гарантировать жизнь и свободу, по меньшей мере,

руководству страны. Большая часть правящей элиты поддержала Н. Хрущева в

выборе второго варианта. Это ярко проявилось в ходе Пленума ЦК КПСС 1957

года, когда военные во главе с маршалом Жуковым не допустили отстранения

Хрущева от власти.

Либерализация режима имела серьезные экономические последствия. Ведь

нерыночная огосударствленная экономика могла результативно работать только в

условиях тотального страха перед репрессиями. Но невозможно гарантировать

неприкосновенность жизни и свободы начальства, не ослабив репрессии против

обычных граждан. И когда страх ушел, в экономике возникли новые проблемы[5].

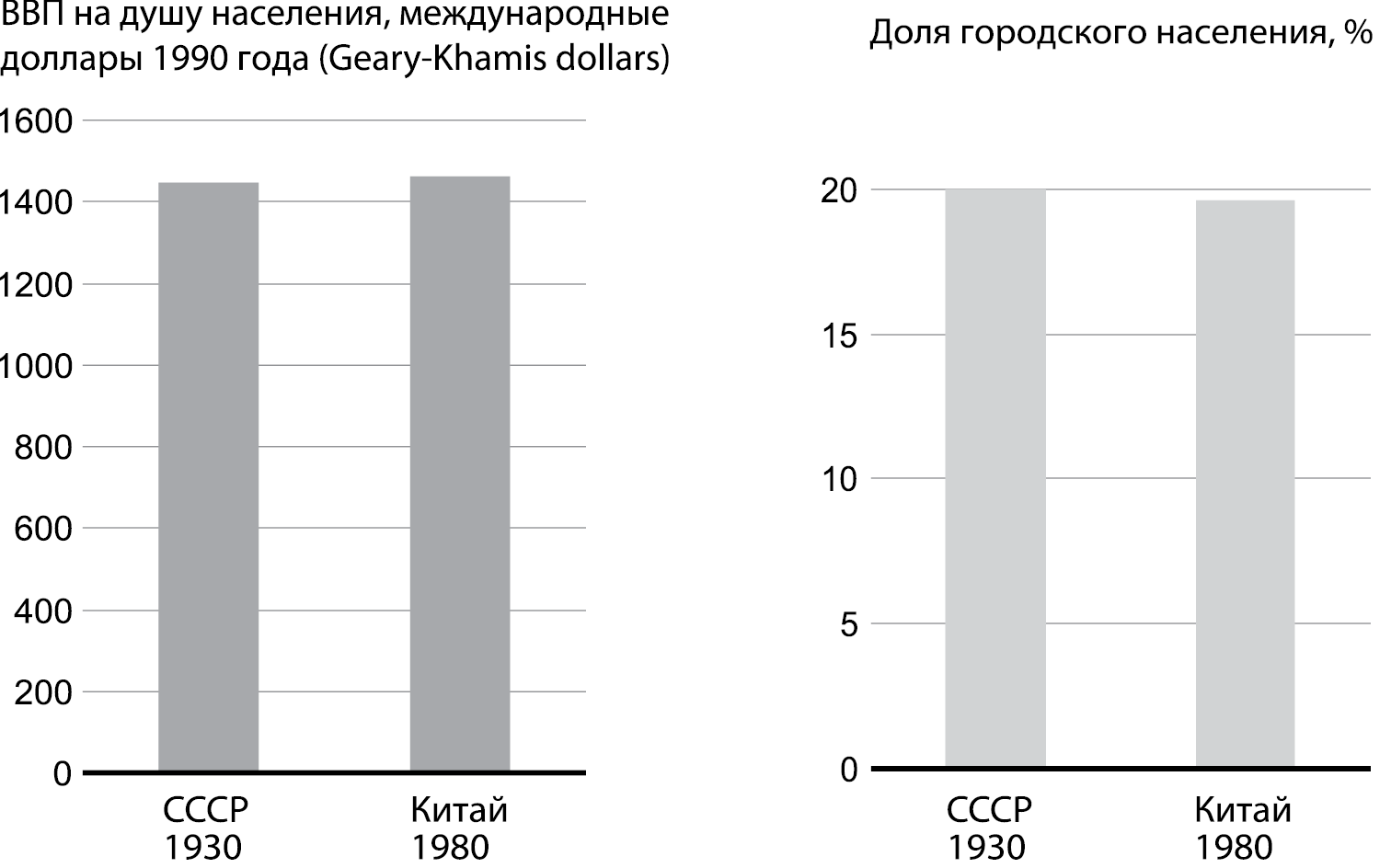

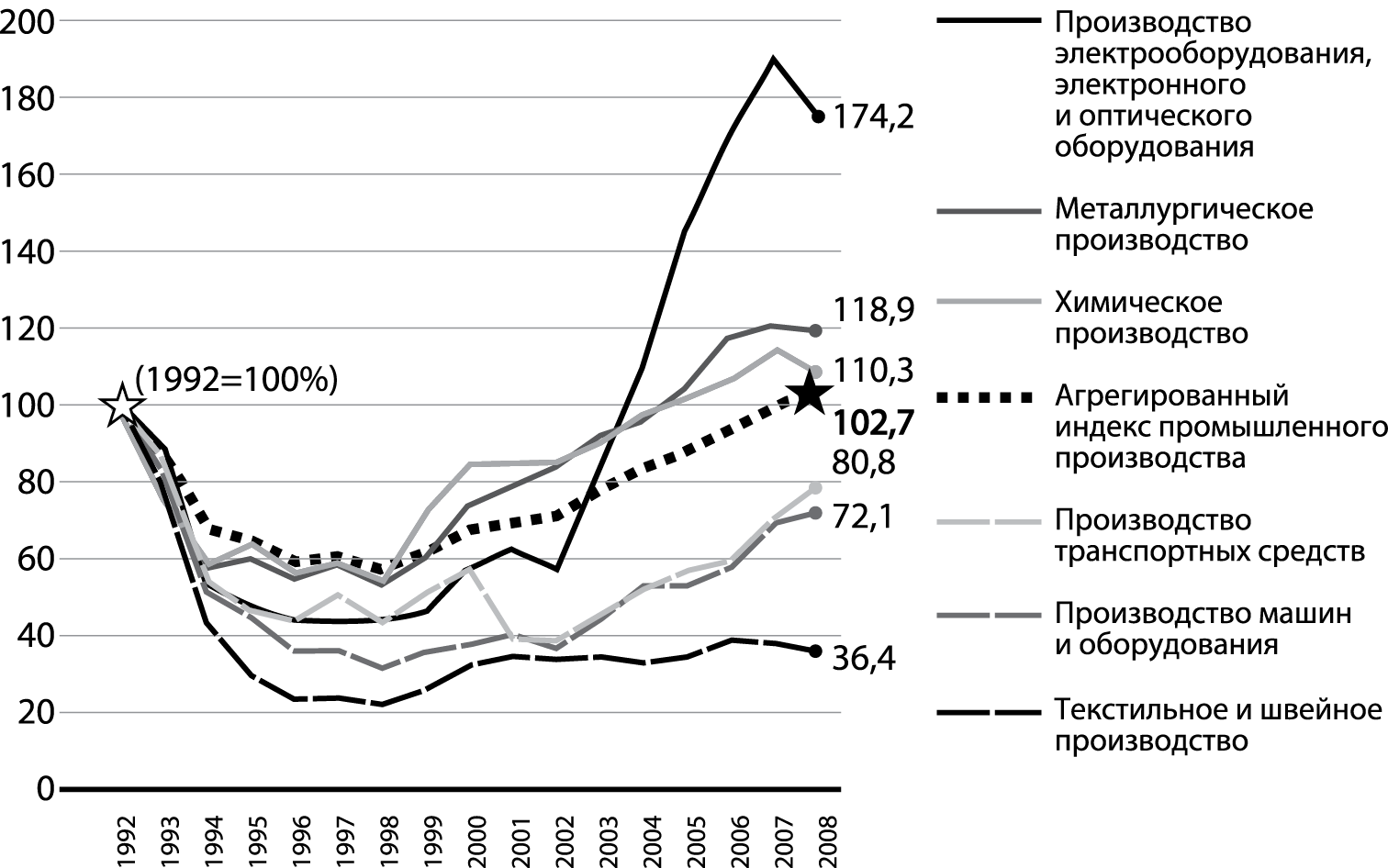

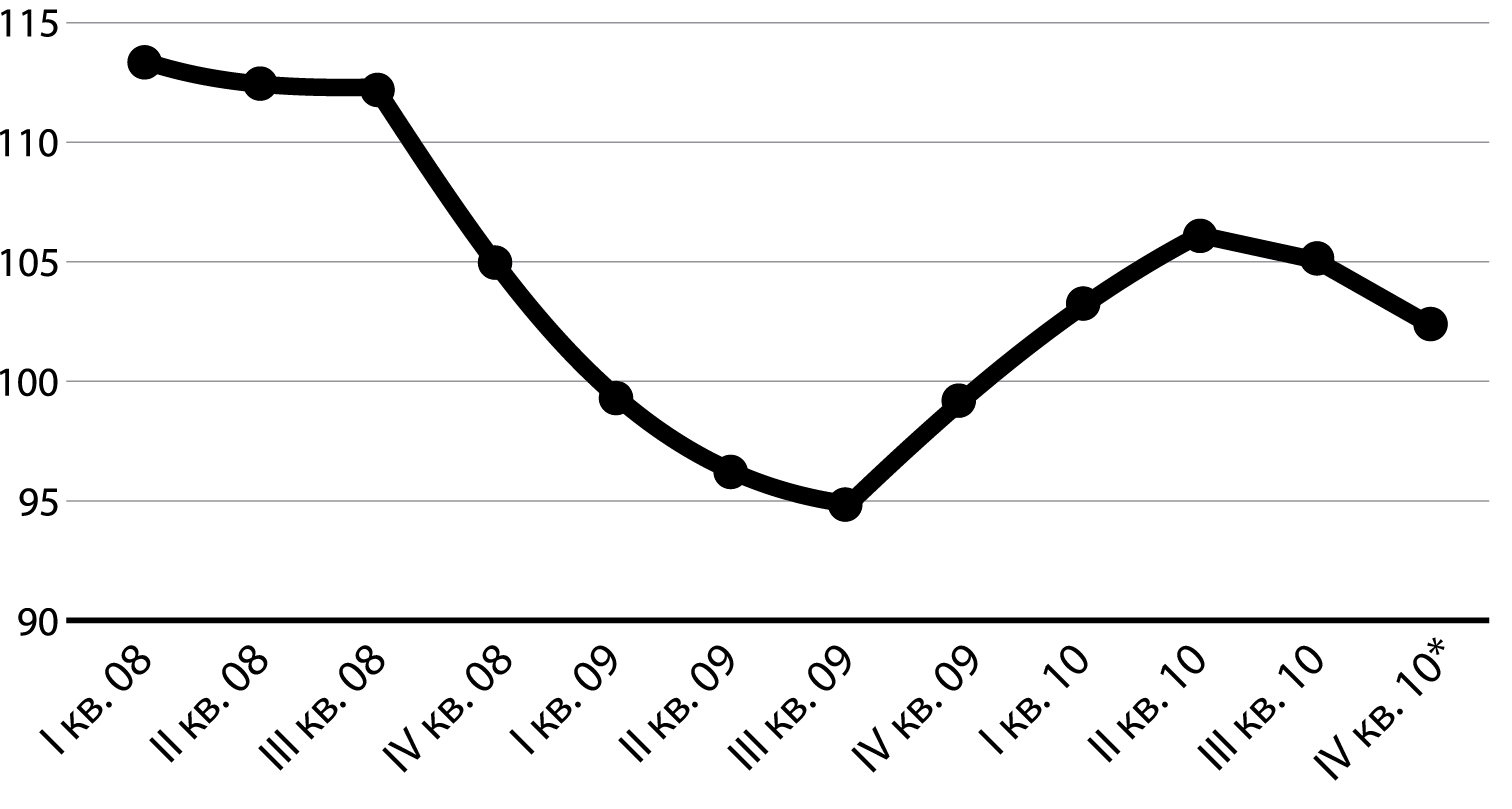

К 1965 году стало очевидно, что в советском народном хозяйстве не все в

порядке. Симптомом был переход от положения крупного нетто-экспортера зерна,

которым долгие десятилетия была Россия, к положению нетто-импортера.

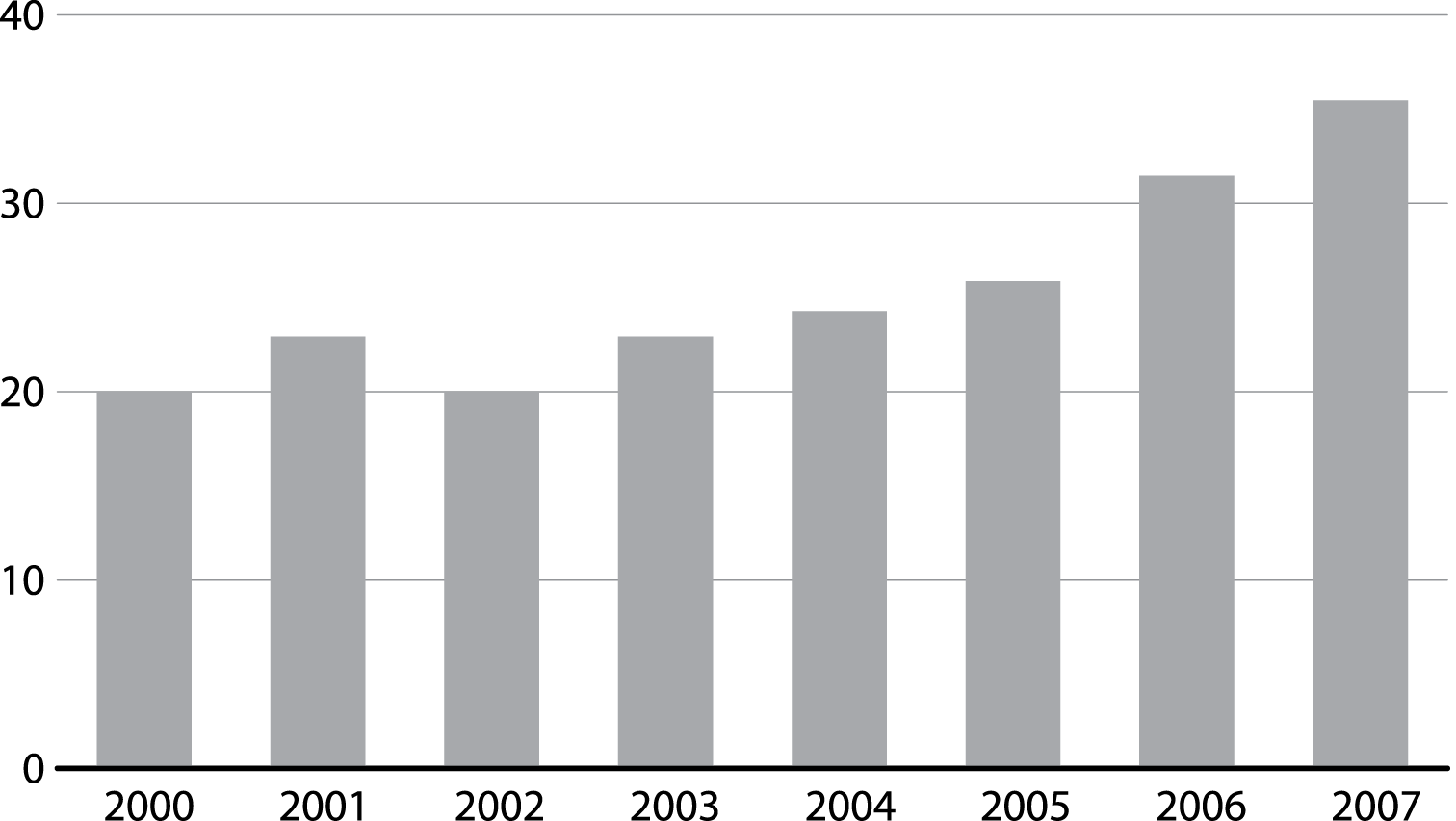

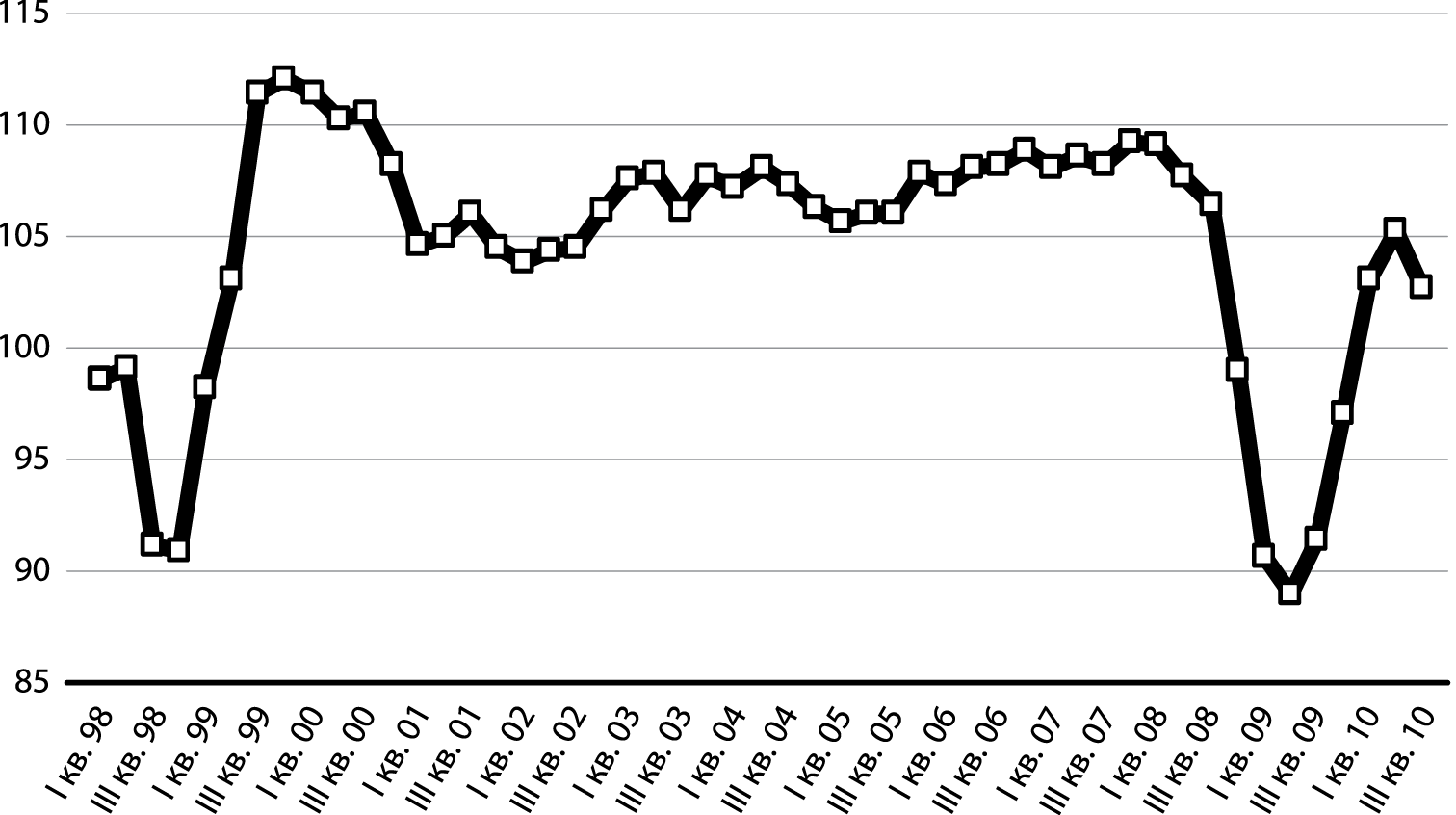

Замедлились и темпы промышленного роста, измеряемые как по советской, так и

по экспертной западной статистике (рис. 4).

Рис. 3. Среднегодовое производство и заготовки зерна в СССР в

1953--1958 годах, млн тонн

Источник: Народное хозяйство СССР в 1959 году. Стат. ежегодник. М.:

Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960. С. 314--315, 322--323.

Однако в более долгосрочной перспективе она оказалась опасной:

увеличилась зависимость поставок зерна от погодных условий, влиявших на

урожайность на землях, которые раньше относились к категории целинных и

залежных. Между тем кризис в сельском хозяйстве Центральной России продолжал

углубляться.

Другая развилка, вставшая перед властью в 1953--1957 годах: в какой

степени надо было либерализовать политический режим, уйти от массовых

репрессий.

Арест и расстрел Л. Берии, тональность дискуссии на Пленуме ЦК КПСС

22--29 июня 1957 года показали, что борьба по этому вопросу была жесткой.

Суть альтернативы понять нетрудно: сохранять репрессивный режим, жертвами

которого могут стать и люди, причастные к власти, либо его в той или иной

мере либерализовать, чтобы гарантировать жизнь и свободу, по меньшей мере,

руководству страны. Большая часть правящей элиты поддержала Н. Хрущева в

выборе второго варианта. Это ярко проявилось в ходе Пленума ЦК КПСС 1957

года, когда военные во главе с маршалом Жуковым не допустили отстранения

Хрущева от власти.

Либерализация режима имела серьезные экономические последствия. Ведь

нерыночная огосударствленная экономика могла результативно работать только в

условиях тотального страха перед репрессиями. Но невозможно гарантировать

неприкосновенность жизни и свободы начальства, не ослабив репрессии против

обычных граждан. И когда страх ушел, в экономике возникли новые проблемы[5].

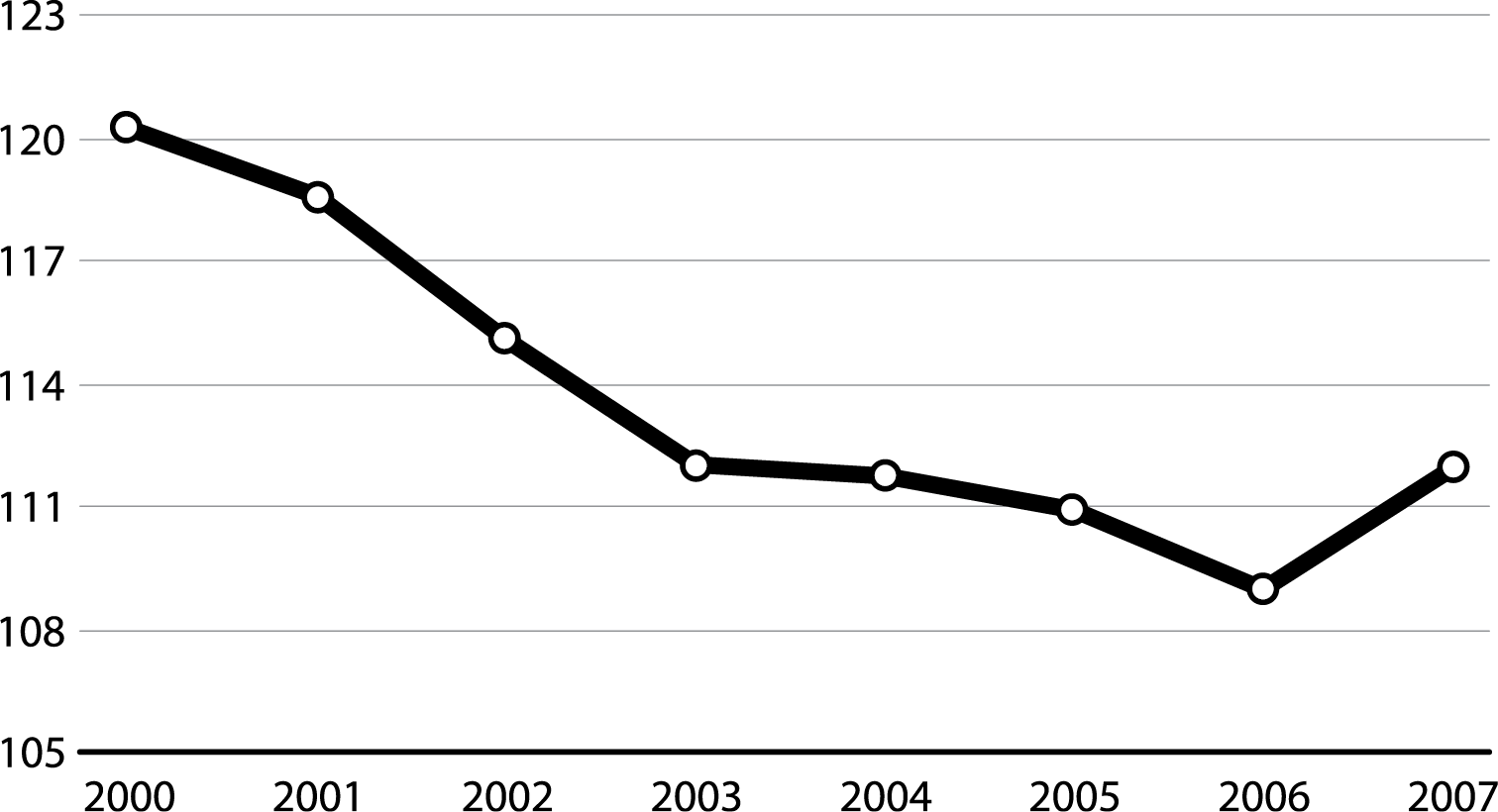

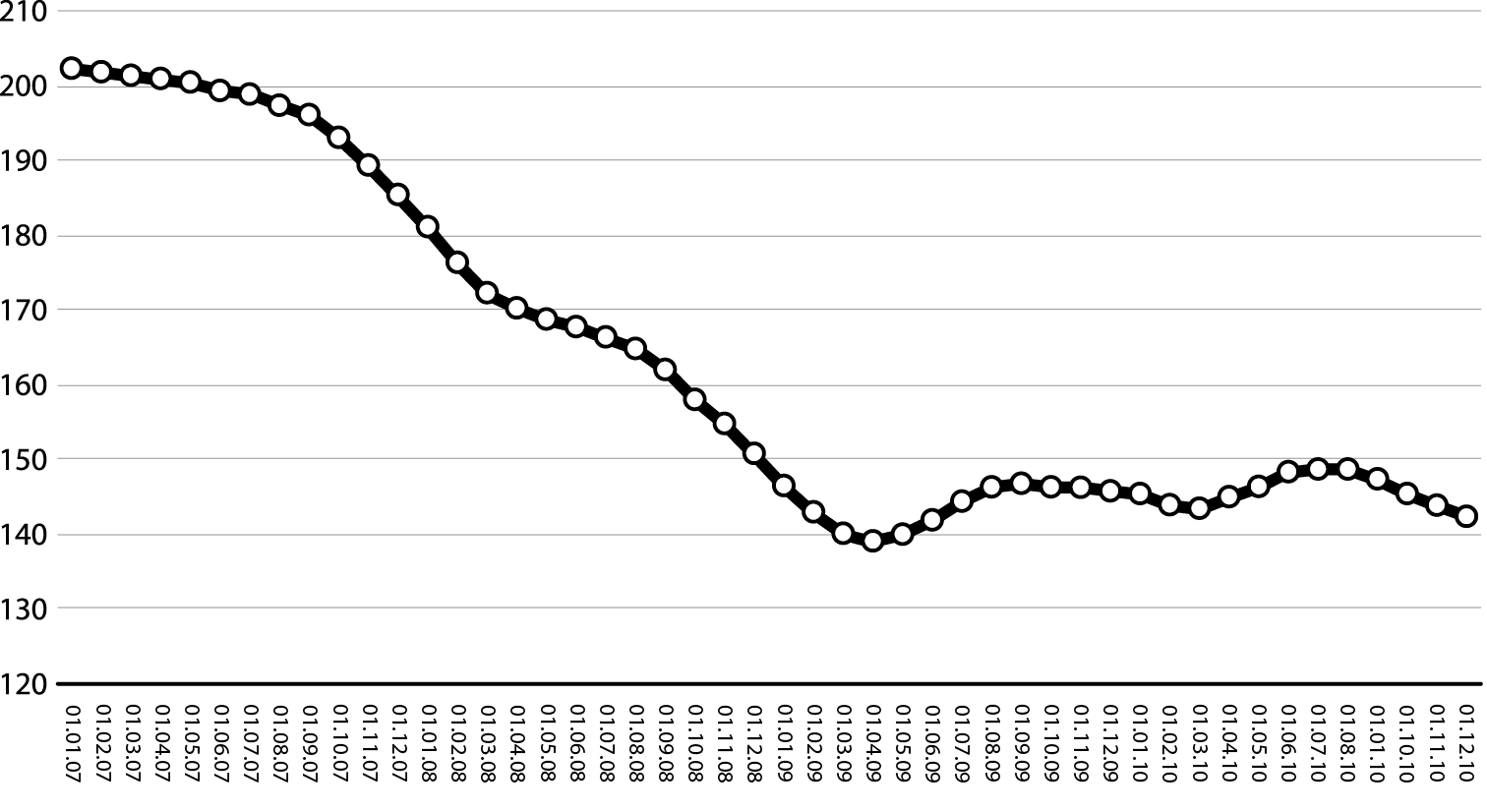

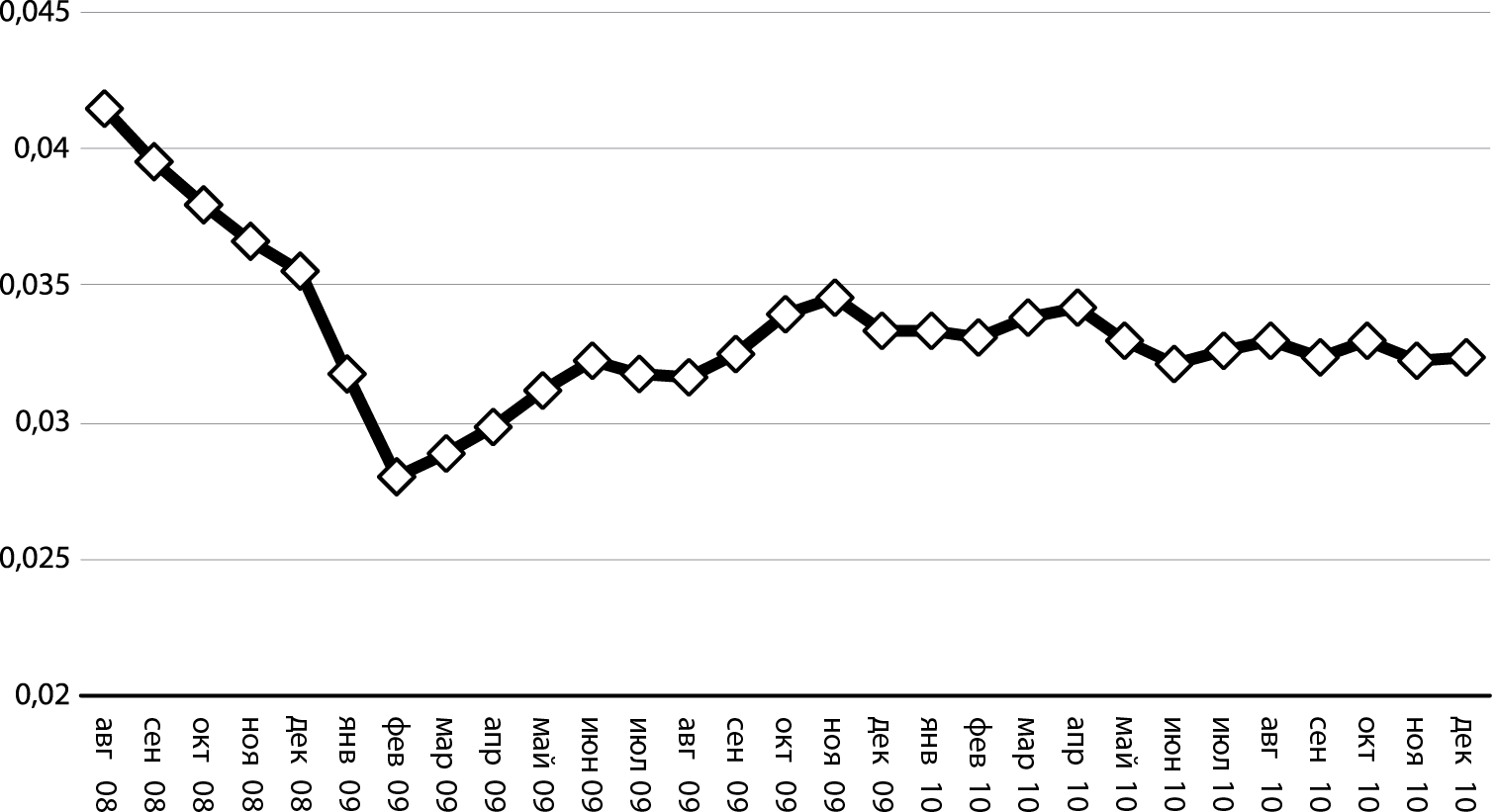

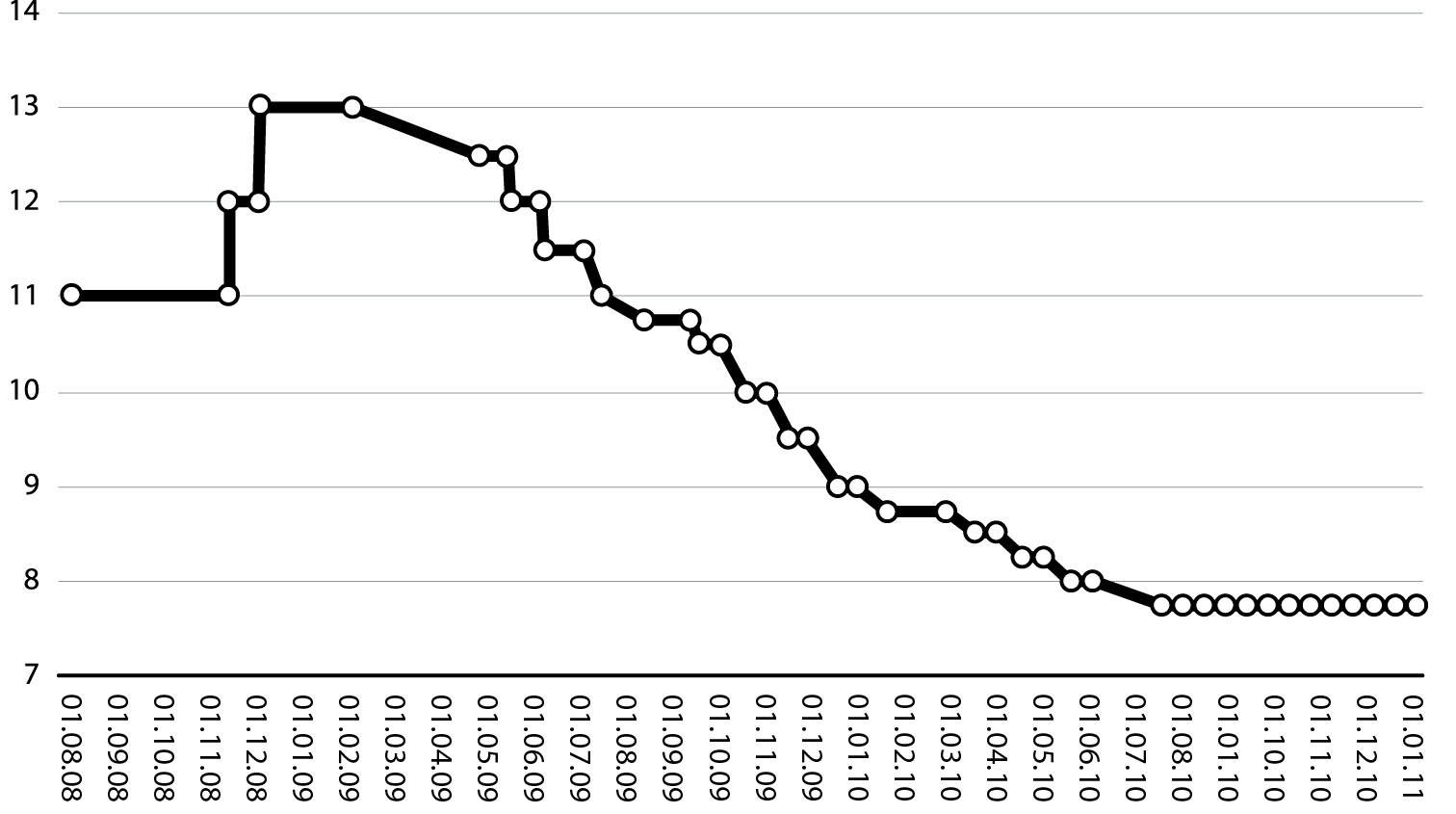

К 1965 году стало очевидно, что в советском народном хозяйстве не все в

порядке. Симптомом был переход от положения крупного нетто-экспортера зерна,

которым долгие десятилетия была Россия, к положению нетто-импортера.

Замедлились и темпы промышленного роста, измеряемые как по советской, так и

по экспертной западной статистике (рис. 4).

Рис. 4. Темпы роста промышленного производства в России в 1951--1964

годах, % к предыдущему году

Источники: Народное хозяйство СССР. Стат. сборник. М.: Статистика.

Разные годы; Mitchell B.R. International Historical Statistics. Europe

1750--1993, 4th edition. P. 424; Moorsteen R. and Powell R.P. The Soviet

Capital Stock, 1928--1962 (Homewood, III, 1966).

Было очевидно, что с системой управления советской экономикой надо

что-то делать. Отсюда в 1965--1968 годах возникла новая историческая

развилка, которая свелась к выбору стратегии и арсенала реформ.

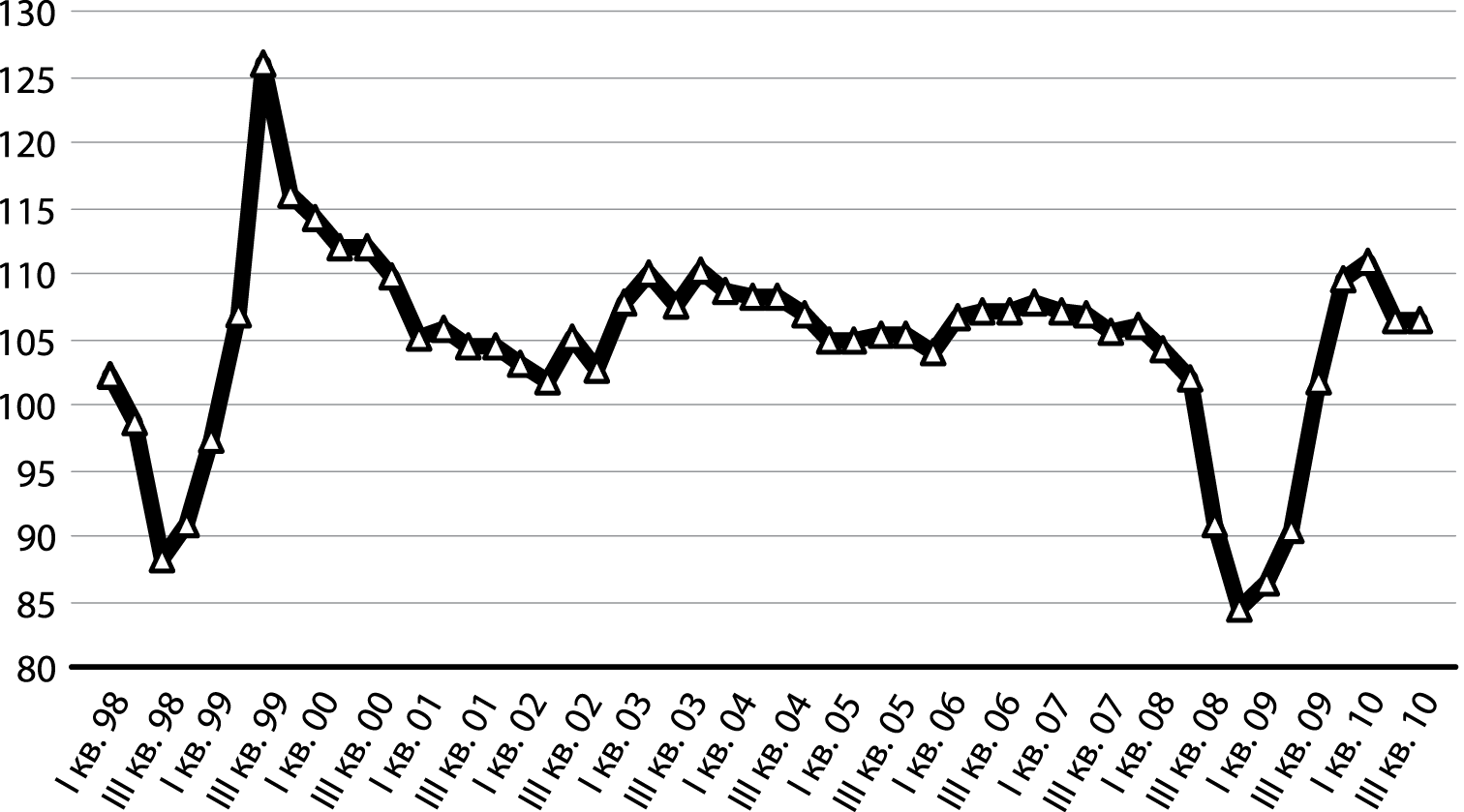

Суть реформ, предложенных председателем правительства А. Косыгиным,

была в наборе осторожных мер по увеличению роли рыночных механизмов в

экономике. При всей ограниченности этих реформ результаты оказались

впечатляющими. Пятилетка 1966--1970 годов была одной из самых успешных в

позднесоветский период (рис. 5).

Рис. 4. Темпы роста промышленного производства в России в 1951--1964

годах, % к предыдущему году

Источники: Народное хозяйство СССР. Стат. сборник. М.: Статистика.

Разные годы; Mitchell B.R. International Historical Statistics. Europe

1750--1993, 4th edition. P. 424; Moorsteen R. and Powell R.P. The Soviet

Capital Stock, 1928--1962 (Homewood, III, 1966).

Было очевидно, что с системой управления советской экономикой надо

что-то делать. Отсюда в 1965--1968 годах возникла новая историческая

развилка, которая свелась к выбору стратегии и арсенала реформ.

Суть реформ, предложенных председателем правительства А. Косыгиным,

была в наборе осторожных мер по увеличению роли рыночных механизмов в

экономике. При всей ограниченности этих реформ результаты оказались

впечатляющими. Пятилетка 1966--1970 годов была одной из самых успешных в

позднесоветский период (рис. 5).

Рис. 5. Среднегодовые темпы прироста национального дохода и

промышленного производства в СССР в 1961--1985 годах, %

Источник: Народное хозяйство СССР. Стат. сборник. М.: Статистика.

Разные годы.

Даже ограниченные меры по усилению связи прибыли с возможностями

предприятий увеличивать инвестиции, по расширению права стимулировать

работников при успешных результатах деятельности дали результаты.

На эту развилку наложилась другая: что делать с Восточной Европой?

Этот регион, господство над которым Советского Союза стало результатом

Второй мировой войны, был тесно интегрирован в европейскую цивилизацию. Он

был более развит в экономическом отношении, чем СССР. Однако после событий в

Восточной Германии 1953 года и Венгрии 1956 года стало ясно, что СССР готов

применить силу, чтобы сохранить свой контроль над восточноевропейскими

странами. Но признаки либерализации режима в Советском Союзе дали гражданам

этих стран надежду, что и у них возможны либерализация политического режима

и даже рыночные реформы.

В Венгрии либерализация режима произошла после событий 1956 года, а в

1967 году уже обсуждалась программа ограниченных рыночных реформ. Поэтому

было вполне естественно, что в соседней Чехословакии новые власти попытались

сочетать рыночные реформы и политическую либерализацию. Однако советское

руководство видело за этим сценарий развития событий, при котором НАТО

станет контролировать Чехословакию и получит возможность нарушить

взаимодействие советских войск в Венгрии, Польше и Восточной Германии.

Принять такую перспективу оно не могло. К тому же режим в социалистической

стране, выбравшей альтернативный путь развития, сочетающий демократию и

рыночную экономику, для советского руководства был неприемлем. Как итог --

решение о вводе советских войск в Чехословакию.

Внешняя и внутренняя политики взаимосвязаны. Ввод войск в Чехословакию

оказал влияние на происходившее в самом СССР. Партийное руководство

укрепилось в убеждении, что все эксперименты с либерализацией режима,

рыночными реформами опасны, могут привести к утрате власти. Экономические

реформы, начатые в середине 1960-х годов, были свернуты. В то же время

открытие крупных нефтяных месторождений в Западной Сибири позволяло

компенсировать потери, связанные с неэффективностью сельского хозяйства и

вынужденным массовым импортом продовольствия.

Рис. 5. Среднегодовые темпы прироста национального дохода и

промышленного производства в СССР в 1961--1985 годах, %

Источник: Народное хозяйство СССР. Стат. сборник. М.: Статистика.

Разные годы.

Даже ограниченные меры по усилению связи прибыли с возможностями

предприятий увеличивать инвестиции, по расширению права стимулировать

работников при успешных результатах деятельности дали результаты.

На эту развилку наложилась другая: что делать с Восточной Европой?

Этот регион, господство над которым Советского Союза стало результатом

Второй мировой войны, был тесно интегрирован в европейскую цивилизацию. Он

был более развит в экономическом отношении, чем СССР. Однако после событий в

Восточной Германии 1953 года и Венгрии 1956 года стало ясно, что СССР готов

применить силу, чтобы сохранить свой контроль над восточноевропейскими

странами. Но признаки либерализации режима в Советском Союзе дали гражданам

этих стран надежду, что и у них возможны либерализация политического режима

и даже рыночные реформы.

В Венгрии либерализация режима произошла после событий 1956 года, а в

1967 году уже обсуждалась программа ограниченных рыночных реформ. Поэтому

было вполне естественно, что в соседней Чехословакии новые власти попытались

сочетать рыночные реформы и политическую либерализацию. Однако советское

руководство видело за этим сценарий развития событий, при котором НАТО

станет контролировать Чехословакию и получит возможность нарушить

взаимодействие советских войск в Венгрии, Польше и Восточной Германии.

Принять такую перспективу оно не могло. К тому же режим в социалистической

стране, выбравшей альтернативный путь развития, сочетающий демократию и

рыночную экономику, для советского руководства был неприемлем. Как итог --

решение о вводе советских войск в Чехословакию.

Внешняя и внутренняя политики взаимосвязаны. Ввод войск в Чехословакию

оказал влияние на происходившее в самом СССР. Партийное руководство

укрепилось в убеждении, что все эксперименты с либерализацией режима,

рыночными реформами опасны, могут привести к утрате власти. Экономические

реформы, начатые в середине 1960-х годов, были свернуты. В то же время

открытие крупных нефтяных месторождений в Западной Сибири позволяло

компенсировать потери, связанные с неэффективностью сельского хозяйства и

вынужденным массовым импортом продовольствия.

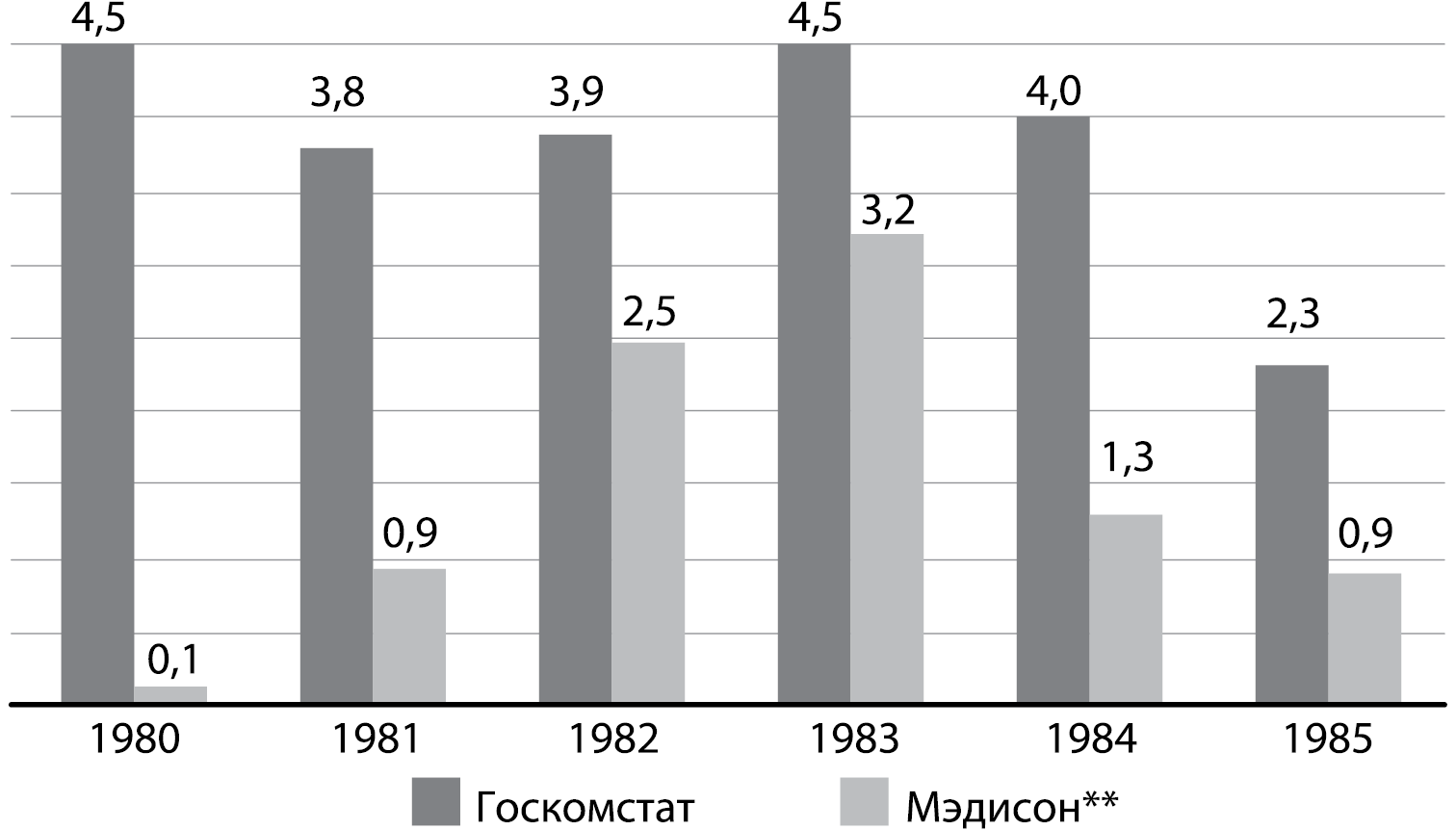

Рис. 6. Темпы роста валового национального продукта СССР* в 1980--1985

годах, % к предыдущему году

* Темпы прироста ВНП СССР.

** Рассчитано на основе объемов ВНП СССР в международных долларах 1990

года (Geary-Khamis dollars).

Примечание. По данным Г. Офера, среднегодовой темп роста ВНП СССР за

1980--1985 годы составил 2%.

Источники: Народное хозяйство СССР в 1988 году. Стат. сборник. М.:

Финансы и статистика, 1989; Maddison's Historical Statistics (длинные

исторические ряды). -- http://www.ggdc.net/maddison/; Ofer G. Soviet

Economic Growth. 1928--1985 // Journal of Economic Literature Vol. 25, 4,

pp. 1767--1833. -- http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2726445.pdf

Рис. 6. Темпы роста валового национального продукта СССР* в 1980--1985

годах, % к предыдущему году

* Темпы прироста ВНП СССР.

** Рассчитано на основе объемов ВНП СССР в международных долларах 1990

года (Geary-Khamis dollars).

Примечание. По данным Г. Офера, среднегодовой темп роста ВНП СССР за

1980--1985 годы составил 2%.

Источники: Народное хозяйство СССР в 1988 году. Стат. сборник. М.:

Финансы и статистика, 1989; Maddison's Historical Statistics (длинные

исторические ряды). -- http://www.ggdc.net/maddison/; Ofer G. Soviet

Economic Growth. 1928--1985 // Journal of Economic Literature Vol. 25, 4,

pp. 1767--1833. -- http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2726445.pdf

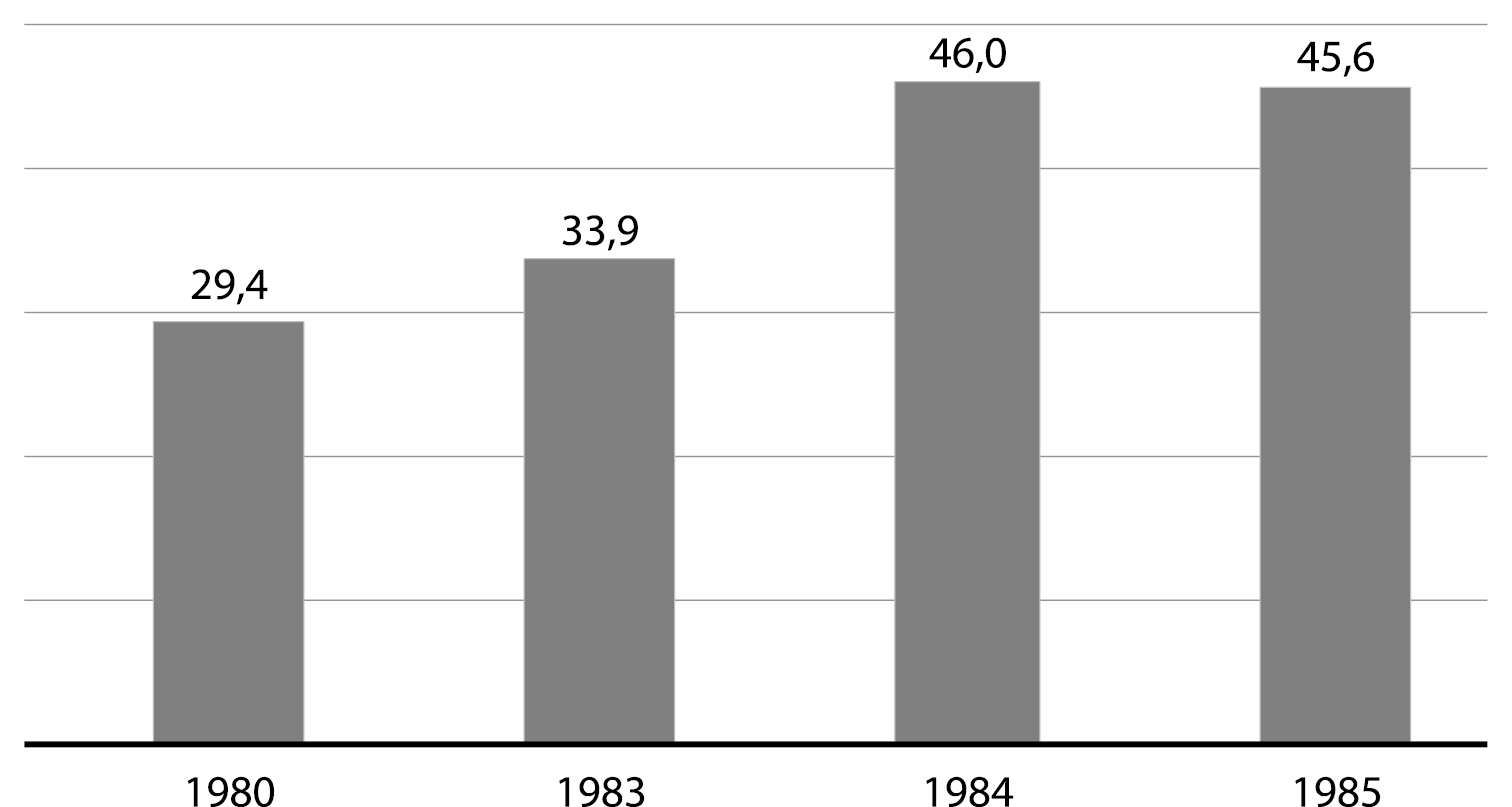

Рис. 7. Импорт зерна в СССР в 1980--1985* годах, млн тонн

* Данные по импорту зерна в 1981--1982 годах отсутствуют.

Источник: Социалистические страны и страны капитализма в 1986 году.

Стат. сборник. М.: Статистика, 1987.

Было очевидно, что экономика утратила динамизм. Политбюро ЦК КПСС

сформировало Комиссию по совершенствованию управления народным хозяйством во

главе с председателем правительства Н. Тихоновым. Перед ней стояла задача

разработать меры, способные восстановить темпы экономического развития.

Политический режим был не слишком популярен, но устойчив. Был шанс, что

меры, которые он предложит и навяжет обществу, будут приняты без серьезного

сопротивления.

Руководителем Научной секции Комиссии был назначен Д. Гвишиани -- зять

бывшего премьер-министра А. Косыгина, заместитель председателя Комитета по

науке и технике. В секцию вошли руководители основных экономических

институтов СССР. Гвишиани представил руководству страны программу осторожных

экономических реформ.

К этому времени выйти на китайский путь развития было уже невозможно.

Иной была и структура занятости, и доля сельского населения. Рассматривалась

другая альтернатива -- проведение экономических реформ, сходных с

осуществленными в Югославии и Венгрии. Руководство экономического блока

Секретариата КПСС, рассмотрев представленные материалы, заявило Д. Гвишиани,

что такая экономическая политика выходит за пределы политических реалий, что

на деле речь идет о введении в СССР рыночного социализма (хотя в тексте этот

термин не употреблялся), а это неприемлемо по идеологическим соображениям[6].

Отметим, что разговор этот состоялся до резкого падения цен на нефть,

нефтепродукты и газ -- важнейшие экспортные продукты нашей страны, то есть

до начала острого и глубокого экономического кризиса в СССР.

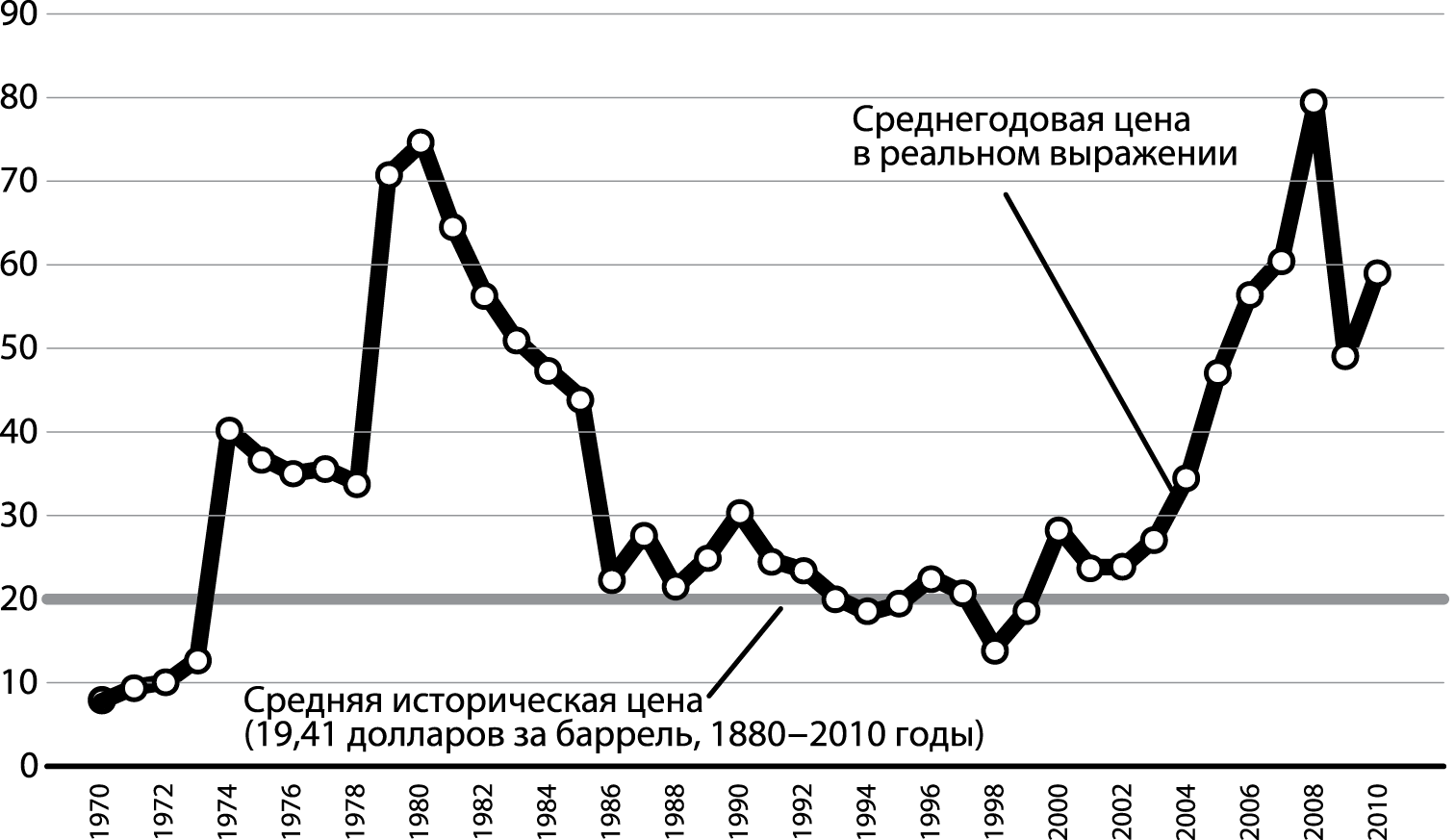

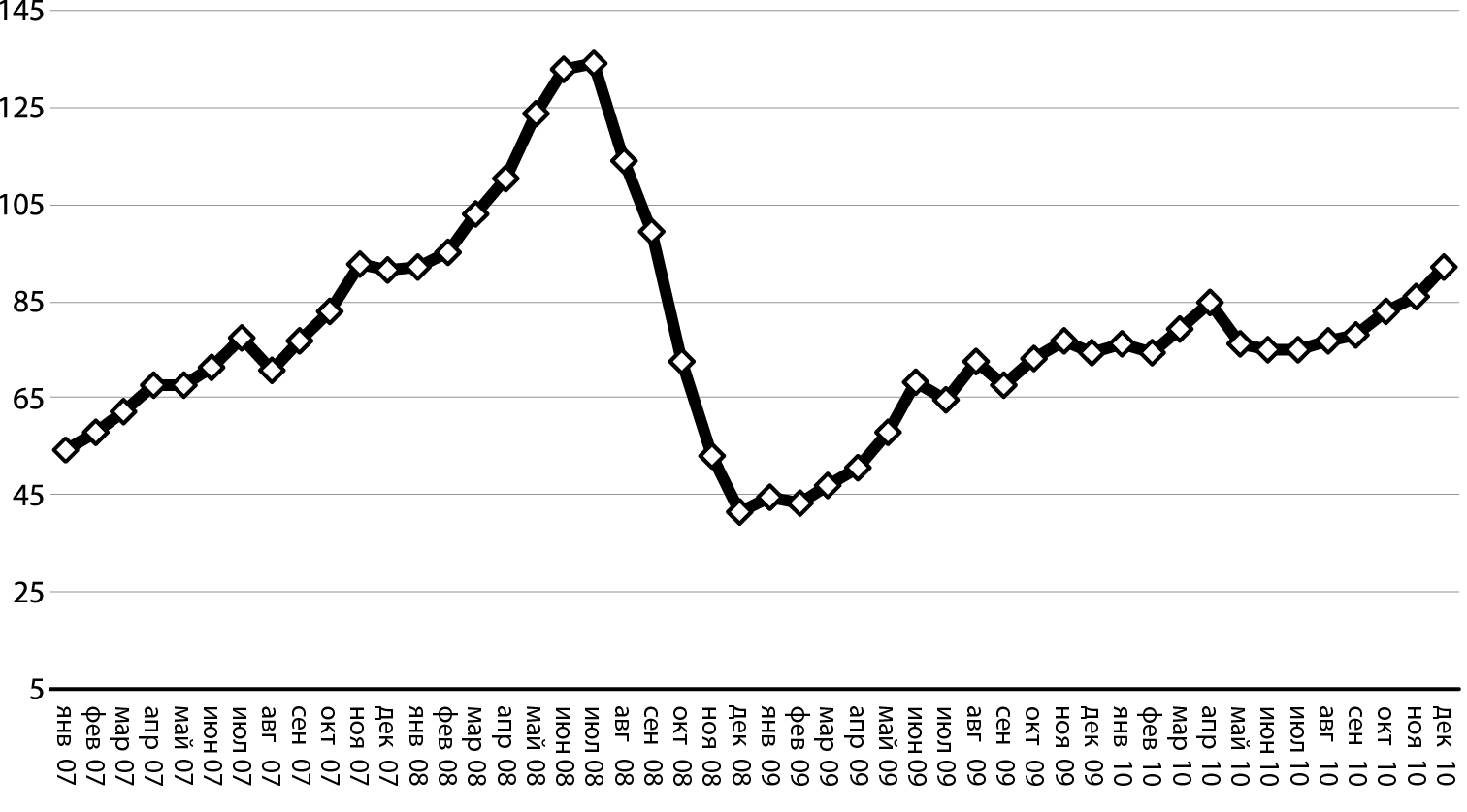

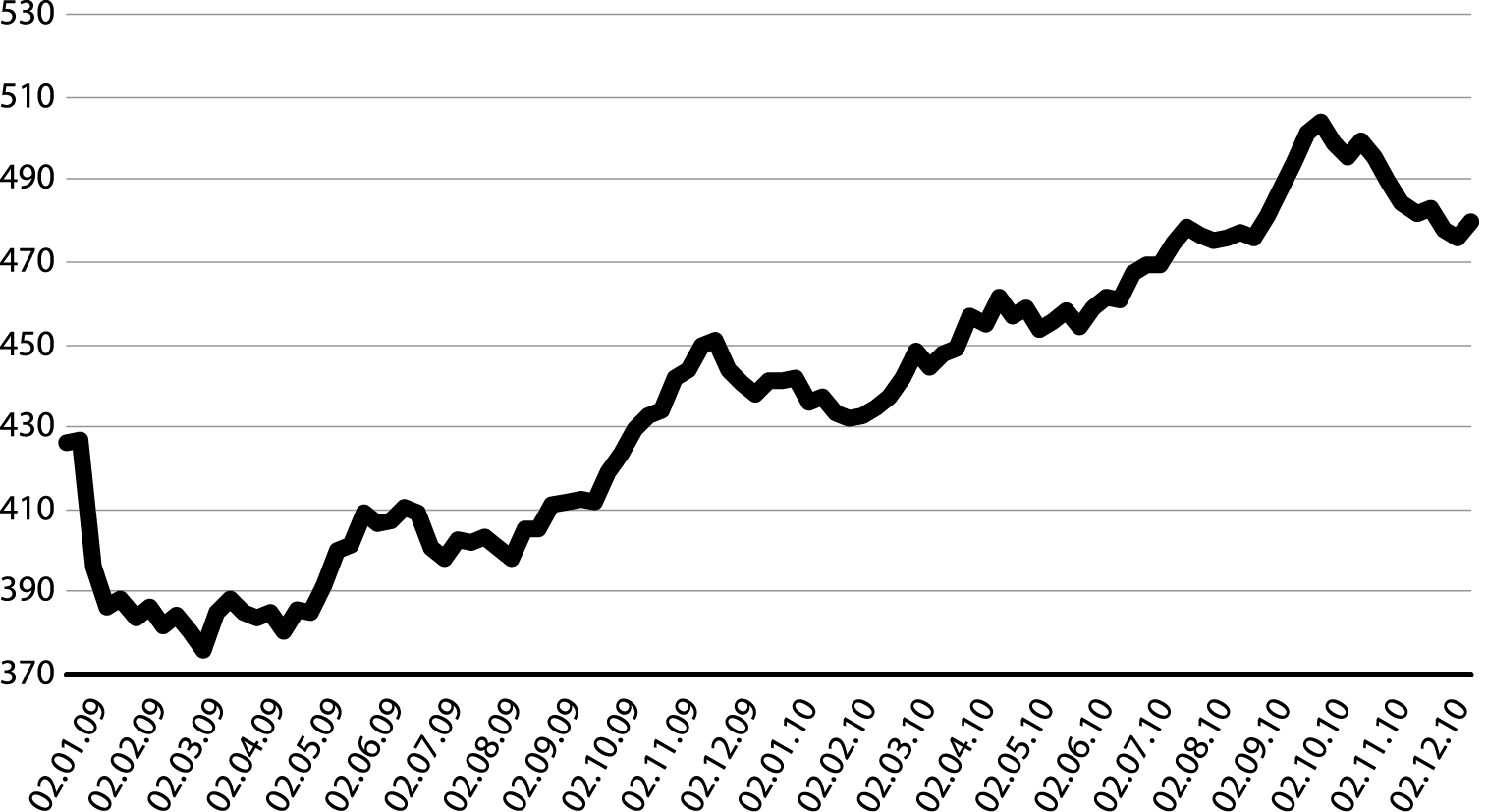

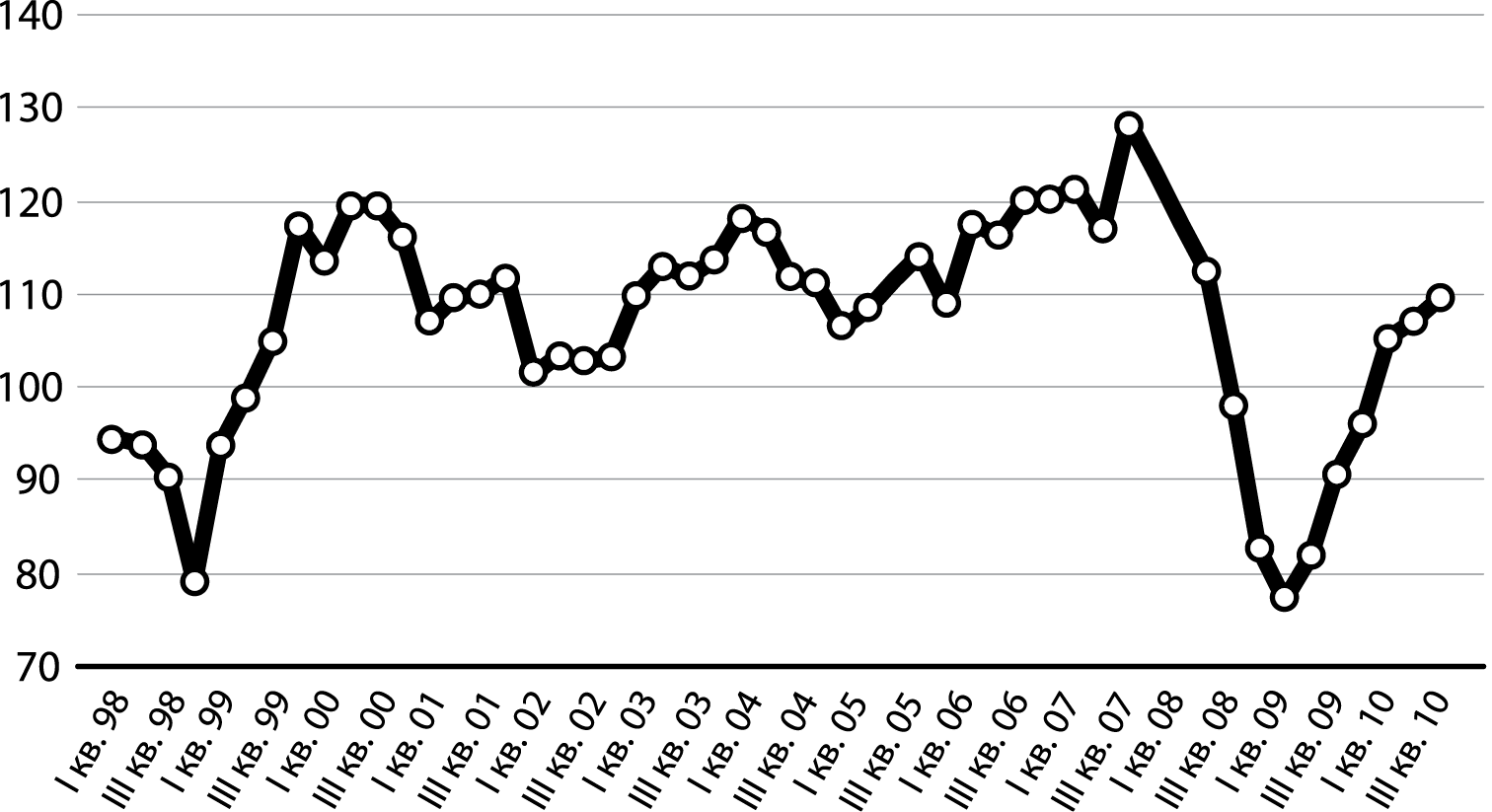

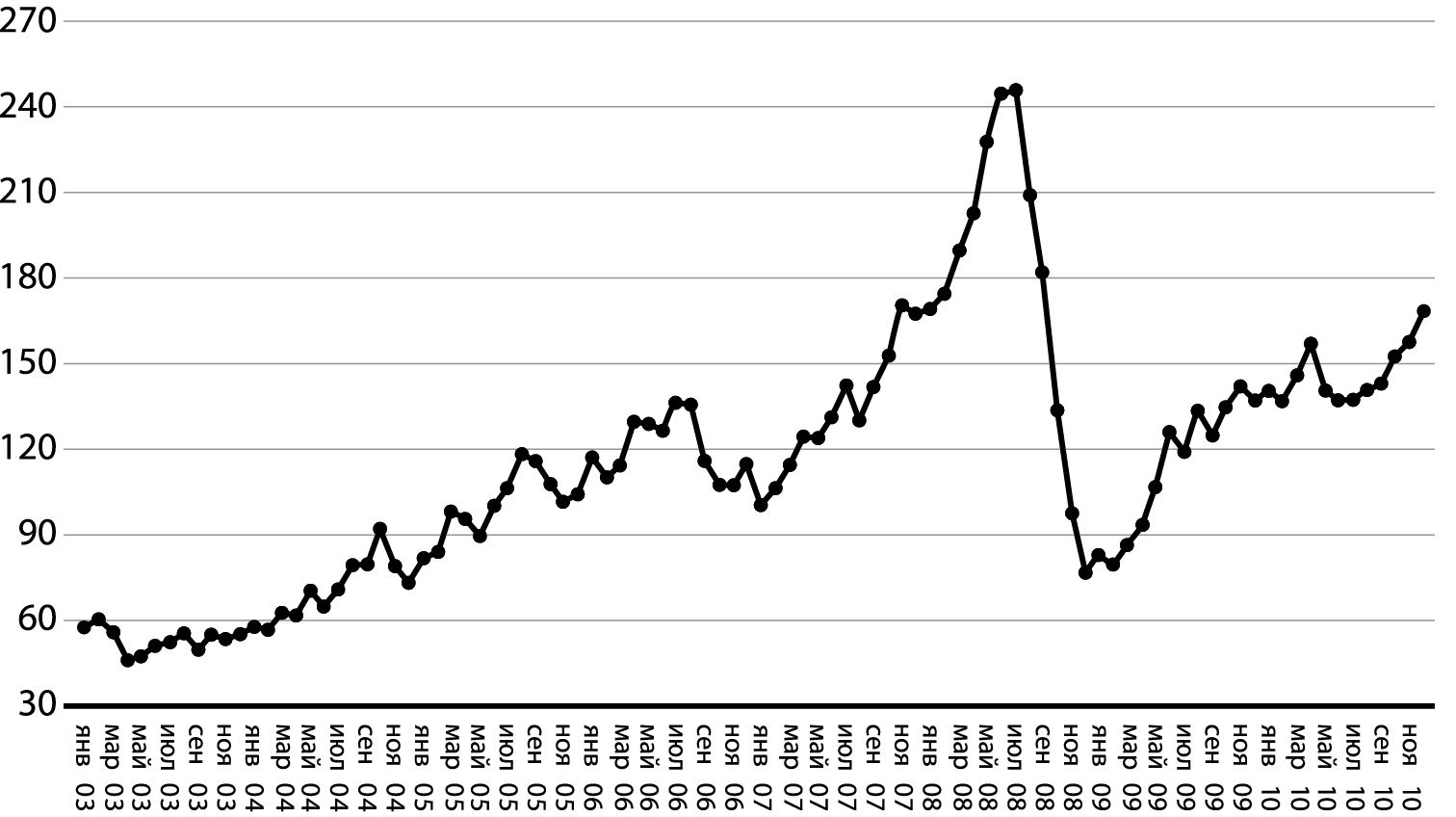

К середине 1980-х годов СССР стал одним из крупнейших импортеров зерна.

Вследствие низкой эффективности колхозного сельского хозяйства снабжение

городов продовольствием зависело от поставок зерна по импорту. За импортное

зерно СССР расплачивался экспортом нефти, нефтепродуктов, газа и металлов.

Возможности экспортировать изделия обрабатывающей промышленности из-за

невысокого качества продукции были крайне ограничены. Но в период между

августом 1985 года и маем 1986 года цены на нефть снизились вдвое (рис. 8),

доходы от экспорта нефти резко упали.

Рис. 7. Импорт зерна в СССР в 1980--1985* годах, млн тонн

* Данные по импорту зерна в 1981--1982 годах отсутствуют.

Источник: Социалистические страны и страны капитализма в 1986 году.

Стат. сборник. М.: Статистика, 1987.

Было очевидно, что экономика утратила динамизм. Политбюро ЦК КПСС

сформировало Комиссию по совершенствованию управления народным хозяйством во

главе с председателем правительства Н. Тихоновым. Перед ней стояла задача

разработать меры, способные восстановить темпы экономического развития.

Политический режим был не слишком популярен, но устойчив. Был шанс, что

меры, которые он предложит и навяжет обществу, будут приняты без серьезного

сопротивления.

Руководителем Научной секции Комиссии был назначен Д. Гвишиани -- зять

бывшего премьер-министра А. Косыгина, заместитель председателя Комитета по

науке и технике. В секцию вошли руководители основных экономических

институтов СССР. Гвишиани представил руководству страны программу осторожных

экономических реформ.

К этому времени выйти на китайский путь развития было уже невозможно.

Иной была и структура занятости, и доля сельского населения. Рассматривалась

другая альтернатива -- проведение экономических реформ, сходных с

осуществленными в Югославии и Венгрии. Руководство экономического блока

Секретариата КПСС, рассмотрев представленные материалы, заявило Д. Гвишиани,

что такая экономическая политика выходит за пределы политических реалий, что

на деле речь идет о введении в СССР рыночного социализма (хотя в тексте этот

термин не употреблялся), а это неприемлемо по идеологическим соображениям[6].

Отметим, что разговор этот состоялся до резкого падения цен на нефть,

нефтепродукты и газ -- важнейшие экспортные продукты нашей страны, то есть

до начала острого и глубокого экономического кризиса в СССР.

К середине 1980-х годов СССР стал одним из крупнейших импортеров зерна.

Вследствие низкой эффективности колхозного сельского хозяйства снабжение

городов продовольствием зависело от поставок зерна по импорту. За импортное

зерно СССР расплачивался экспортом нефти, нефтепродуктов, газа и металлов.

Возможности экспортировать изделия обрабатывающей промышленности из-за

невысокого качества продукции были крайне ограничены. Но в период между

августом 1985 года и маем 1986 года цены на нефть снизились вдвое (рис. 8),

доходы от экспорта нефти резко упали.

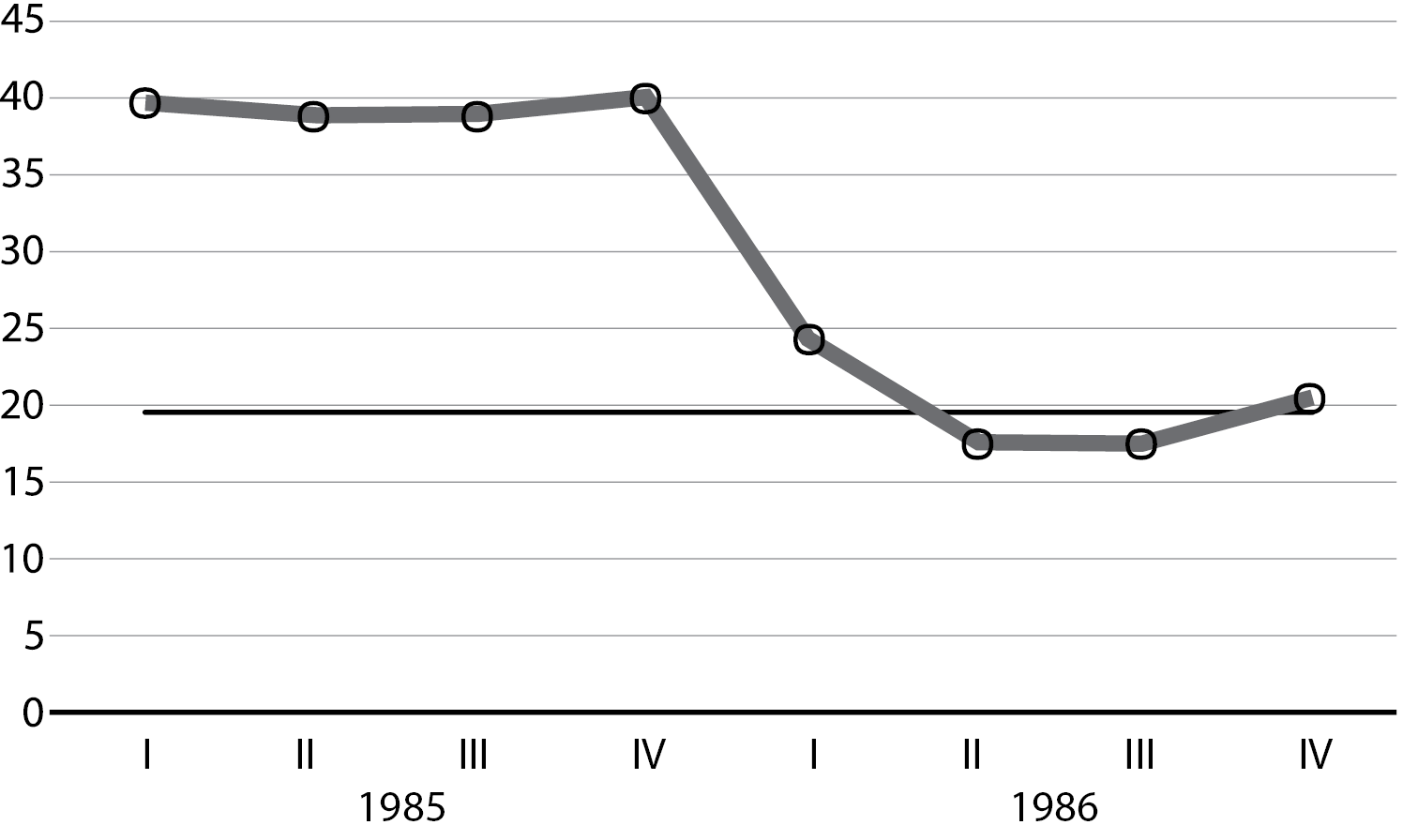

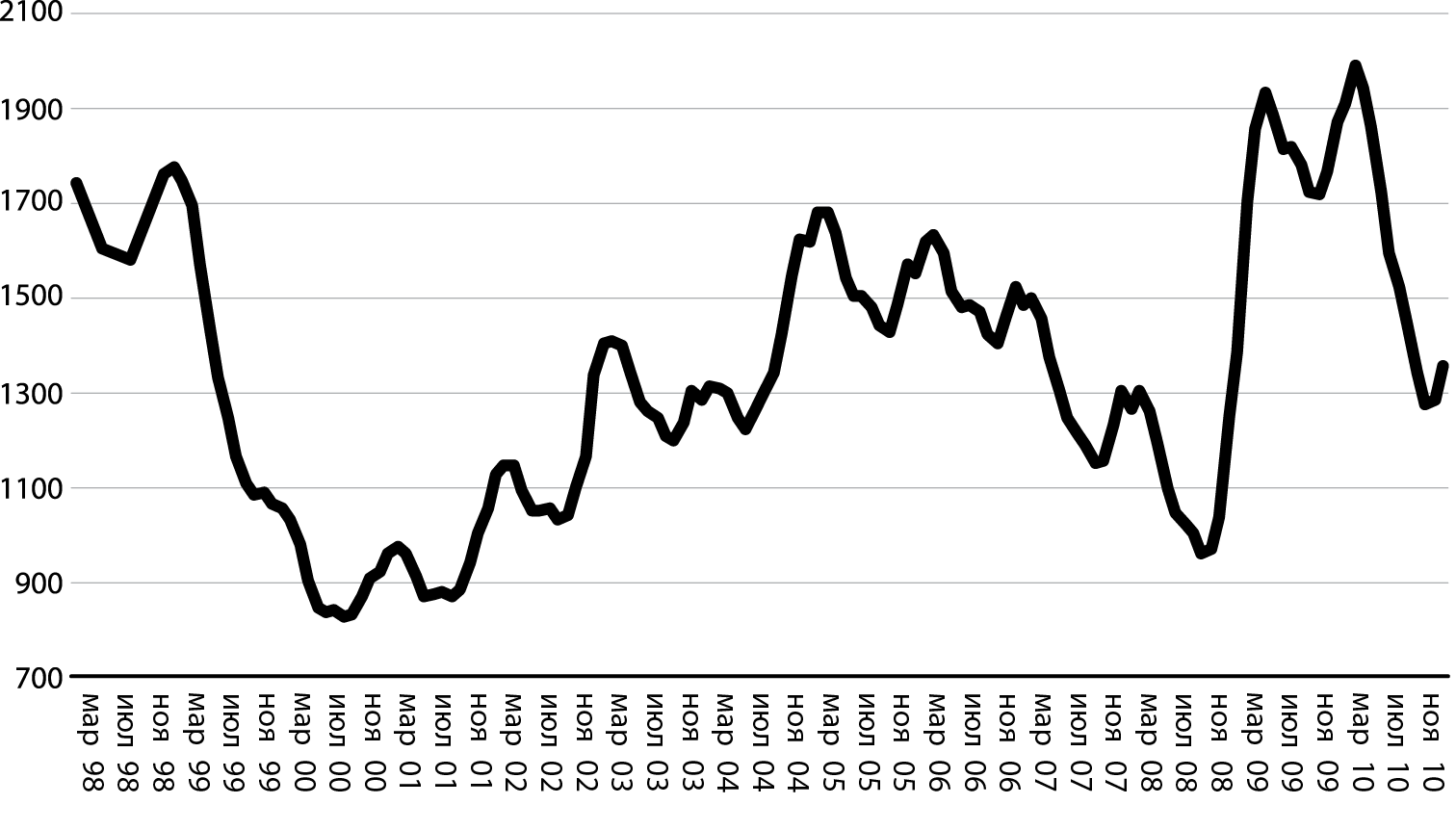

Рис. 8. Поквартальная динамика цены на нефть в 1985--1986 годах на фоне

среднего исторического уровня (цены приведены к постоянному уровню 2000

года), доллары за баррель

Источник: International Financial Statistics, 2004.

Советское руководство оказалось на развилке: как реагировать на резко

изменившуюся внешнеэкономическую, финансовую ситуацию?

Первый вариант -- резко повысить цены на продовольствие. Однако это

означало нарушение неявного, неписаного договора власти и населения. Суть

этого договора, сложившегося после отказа от массовых репрессий, состояла в

том, что народ не спрашивает, почему вы находитесь у власти, хотя мы вас

никогда не выбирали, а власть гарантирует народу стабильность условий жизни,

один из элементов которой -- стабильность цен на важнейшие продукты

потребления.

Второй вариант -- сократить расходы на производство вооружений, на

содержание армии и инвестиции. Этот путь означал неизбежный конфликт с

силовыми структурами и хозяйственной элитой, а также рост социальных проблем

в моногородах.

Третий вариант -- прекратить поставки нефти и нефтепродуктов в

Восточную Европу по бартерным контрактам, переадресовать их в страны,

способные платить за нефть и нефтепродукты конвертируемой валютой. Но это

означало роспуск восточноевропейской части советской империи, отказ от

результатов Второй мировой войны.

Четвертый путь -- не делать ничего, брать кредиты на Западе, сохранить

сложившуюся структуру импорта, надеяться, что цены на сырьевые товары вновь

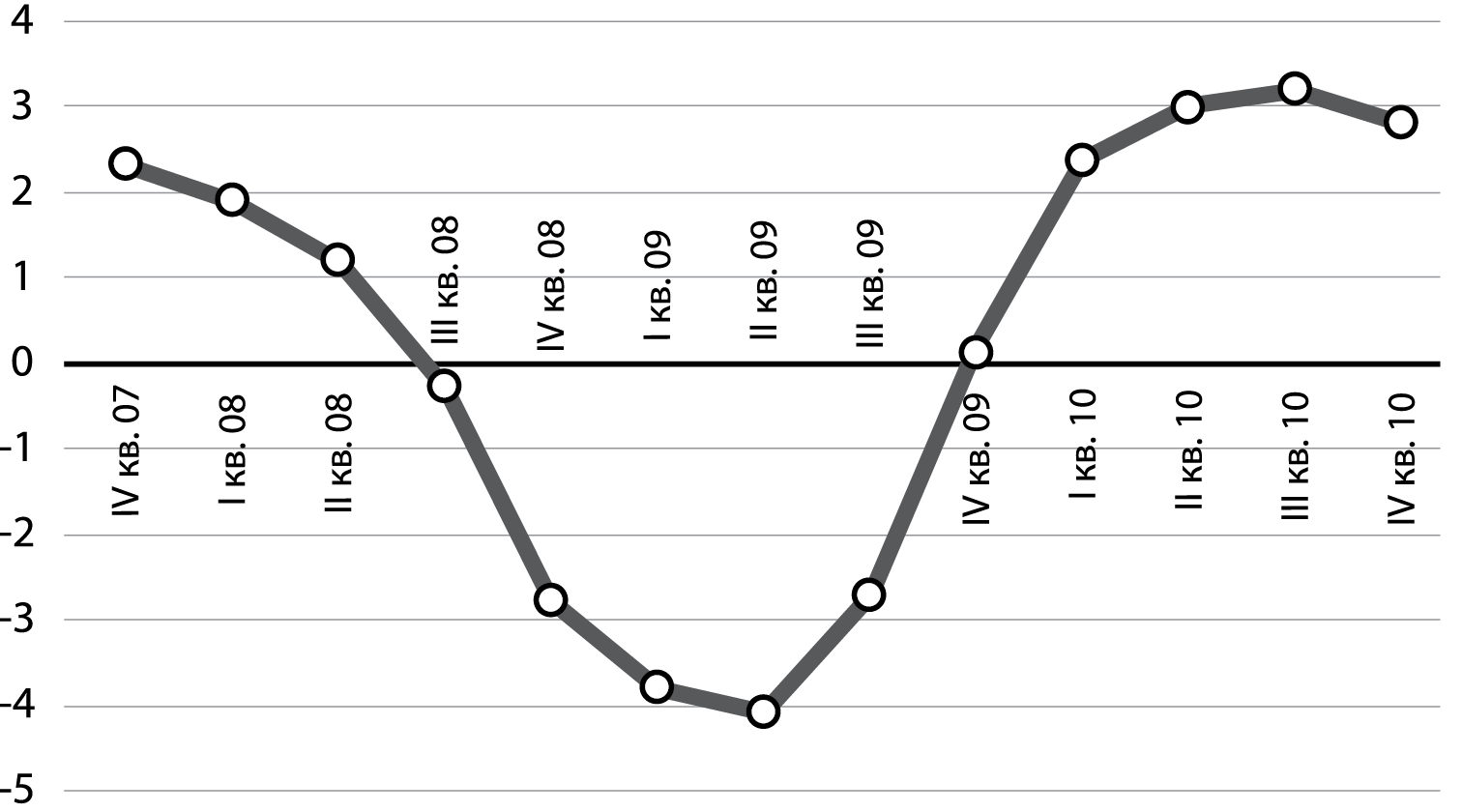

поднимутся. Он и был выбран, результат известен (рис. 9 и рис. 10).

Рис. 8. Поквартальная динамика цены на нефть в 1985--1986 годах на фоне

среднего исторического уровня (цены приведены к постоянному уровню 2000

года), доллары за баррель

Источник: International Financial Statistics, 2004.

Советское руководство оказалось на развилке: как реагировать на резко

изменившуюся внешнеэкономическую, финансовую ситуацию?

Первый вариант -- резко повысить цены на продовольствие. Однако это

означало нарушение неявного, неписаного договора власти и населения. Суть

этого договора, сложившегося после отказа от массовых репрессий, состояла в

том, что народ не спрашивает, почему вы находитесь у власти, хотя мы вас

никогда не выбирали, а власть гарантирует народу стабильность условий жизни,

один из элементов которой -- стабильность цен на важнейшие продукты

потребления.

Второй вариант -- сократить расходы на производство вооружений, на

содержание армии и инвестиции. Этот путь означал неизбежный конфликт с

силовыми структурами и хозяйственной элитой, а также рост социальных проблем

в моногородах.

Третий вариант -- прекратить поставки нефти и нефтепродуктов в

Восточную Европу по бартерным контрактам, переадресовать их в страны,

способные платить за нефть и нефтепродукты конвертируемой валютой. Но это

означало роспуск восточноевропейской части советской империи, отказ от

результатов Второй мировой войны.

Четвертый путь -- не делать ничего, брать кредиты на Западе, сохранить

сложившуюся структуру импорта, надеяться, что цены на сырьевые товары вновь

поднимутся. Он и был выбран, результат известен (рис. 9 и рис. 10).

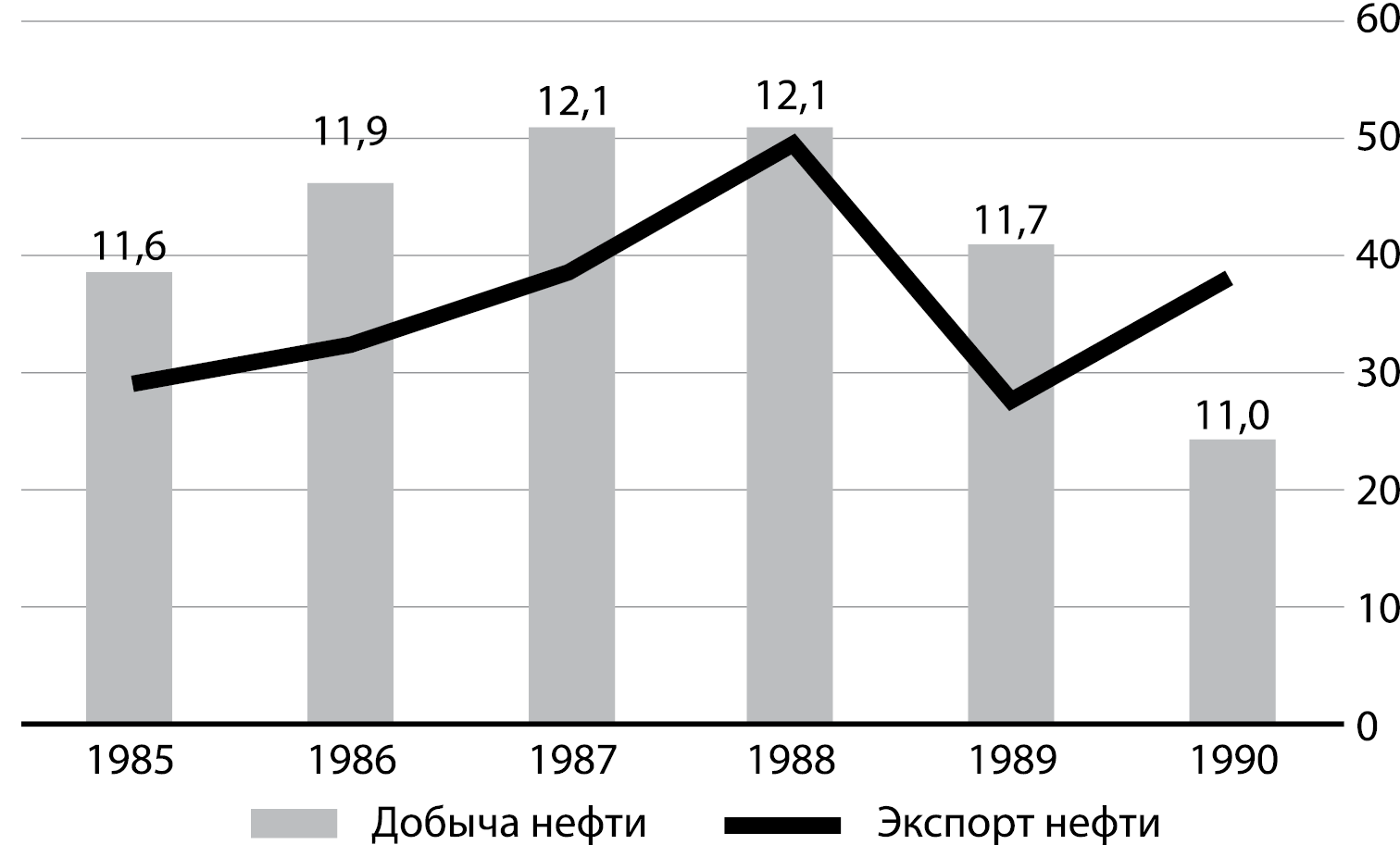

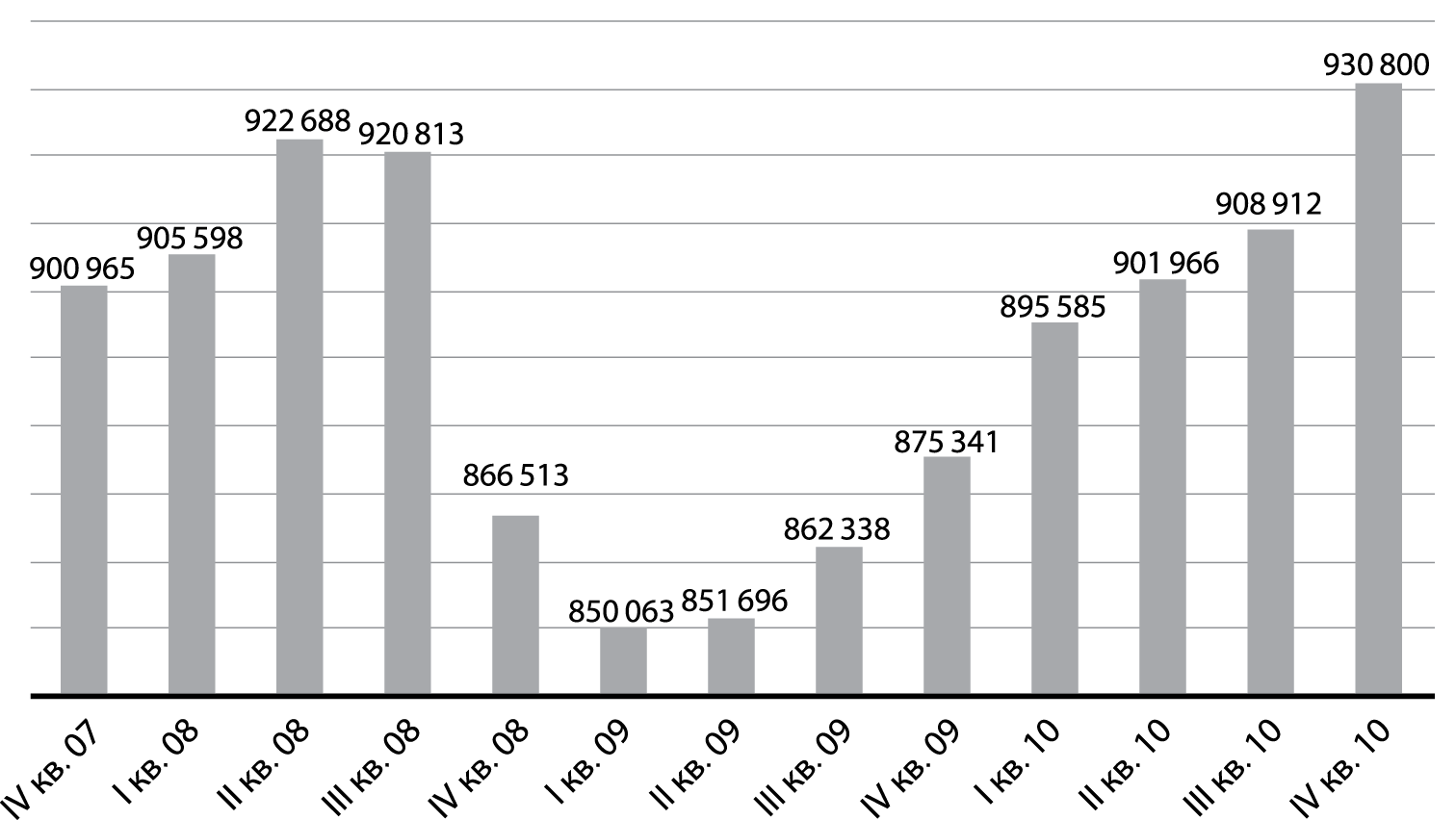

Рис. 9. Добыча нефти в СССР (млн баррелей в день) и экспорт сырой нефти

из СССР на свободную конвертируемую валюту (млн тонн, правая шкала) в

1985--1990 годах

Источники: US energy department; Народное хозяйство СССР в 1990 году.

Стат. ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 646.

Рис. 9. Добыча нефти в СССР (млн баррелей в день) и экспорт сырой нефти

из СССР на свободную конвертируемую валюту (млн тонн, правая шкала) в

1985--1990 годах

Источники: US energy department; Народное хозяйство СССР в 1990 году.

Стат. ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 646.

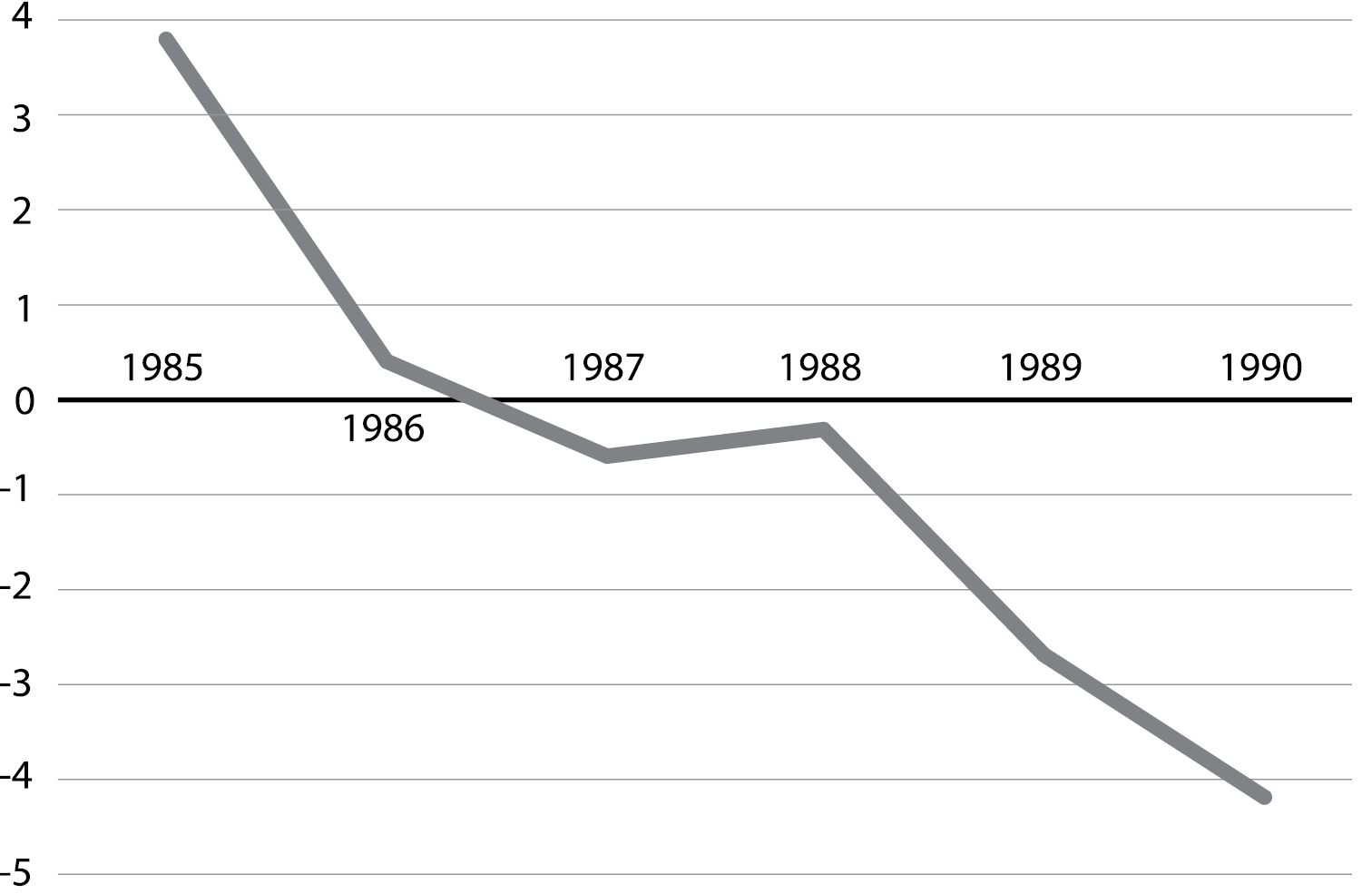

Рис. 10. Темпы прироста промышленного производства СССР в 1985--1990

годах, % к предыдущему году

Источник: Народное хозяйство СССР. Стат. ежегодник. М.: Финансы и

статистика, 1995, 1988, 1990.

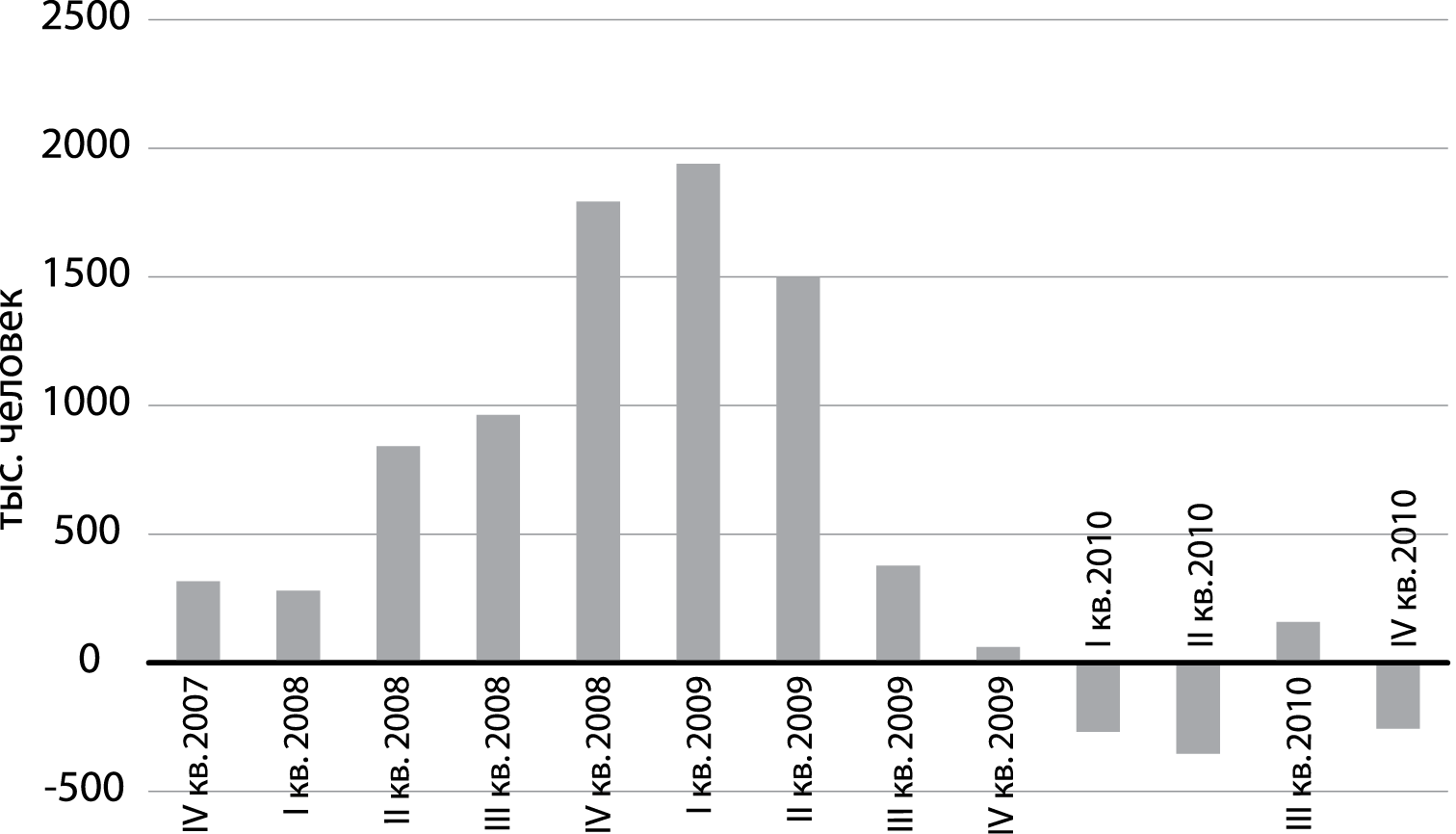

К 1988--1989 годам стало ясно, что возможность привлечения коммерческих

кредитов с западных финансовых рынков сократилась. Затем их вовсе перестали

предоставлять. Это сделало острый экономический кризис советской экономики

неизбежным.

С этим связана еще одна развилка конца 1980-х годов: политическая

либерализация или ужесточение режима?

Если невозможно сохранить условия действовавшего на протяжении

десятилетий неявного договора, то, в надежде договориться с обществом, можно

смягчить политический режим. Или, напротив, идти на ужесточение репрессий,

что означало обострение конфликта с Западом, полную потерю шансов на

получение западных государственных кредитов. К тому же такая политика могла

спровоцировать развитие событий по образцу начала 1917 года в России. Однако

политическая либерализация на фоне экономического кризиса создавала

серьезные риски устойчивости режима.

Был избран вариант либерализации. Вероятно, повлияло то, что Г.

Плеханов назвал "ролью личности в истории"[7]. М. Горбачев не хотел крови и

репрессий.

Углублявшийся экономический кризис, протекавший на фоне либерализации

режима и первых относительно свободных, хотя и манипулируемых выборов 1989

года, требовал проведения глубоких экономических реформ, менявших саму суть

сложившейся системы управления народным хозяйством.

Рис. 10. Темпы прироста промышленного производства СССР в 1985--1990

годах, % к предыдущему году

Источник: Народное хозяйство СССР. Стат. ежегодник. М.: Финансы и

статистика, 1995, 1988, 1990.

К 1988--1989 годам стало ясно, что возможность привлечения коммерческих

кредитов с западных финансовых рынков сократилась. Затем их вовсе перестали

предоставлять. Это сделало острый экономический кризис советской экономики

неизбежным.

С этим связана еще одна развилка конца 1980-х годов: политическая

либерализация или ужесточение режима?

Если невозможно сохранить условия действовавшего на протяжении

десятилетий неявного договора, то, в надежде договориться с обществом, можно

смягчить политический режим. Или, напротив, идти на ужесточение репрессий,

что означало обострение конфликта с Западом, полную потерю шансов на

получение западных государственных кредитов. К тому же такая политика могла

спровоцировать развитие событий по образцу начала 1917 года в России. Однако

политическая либерализация на фоне экономического кризиса создавала

серьезные риски устойчивости режима.

Был избран вариант либерализации. Вероятно, повлияло то, что Г.

Плеханов назвал "ролью личности в истории"[7]. М. Горбачев не хотел крови и

репрессий.

Углублявшийся экономический кризис, протекавший на фоне либерализации

режима и первых относительно свободных, хотя и манипулируемых выборов 1989

года, требовал проведения глубоких экономических реформ, менявших саму суть

сложившейся системы управления народным хозяйством.

| Меры | Поддерживают | Не поддерживают | Затруднились ответить |

| Ускоренная приватизация (передача в частные руки) жилья | 64 | 17 | 19 |

| Ускоренная приватизация (передача в частные руки) государственных предприятий | 44 | 34 | 22 |

| Разрешение свободной купли и продажи земли | 54 | 30 | 16 |

| Переход к свободным рыночным ценам (либерализация цен) | 26 | 56 | 18 |

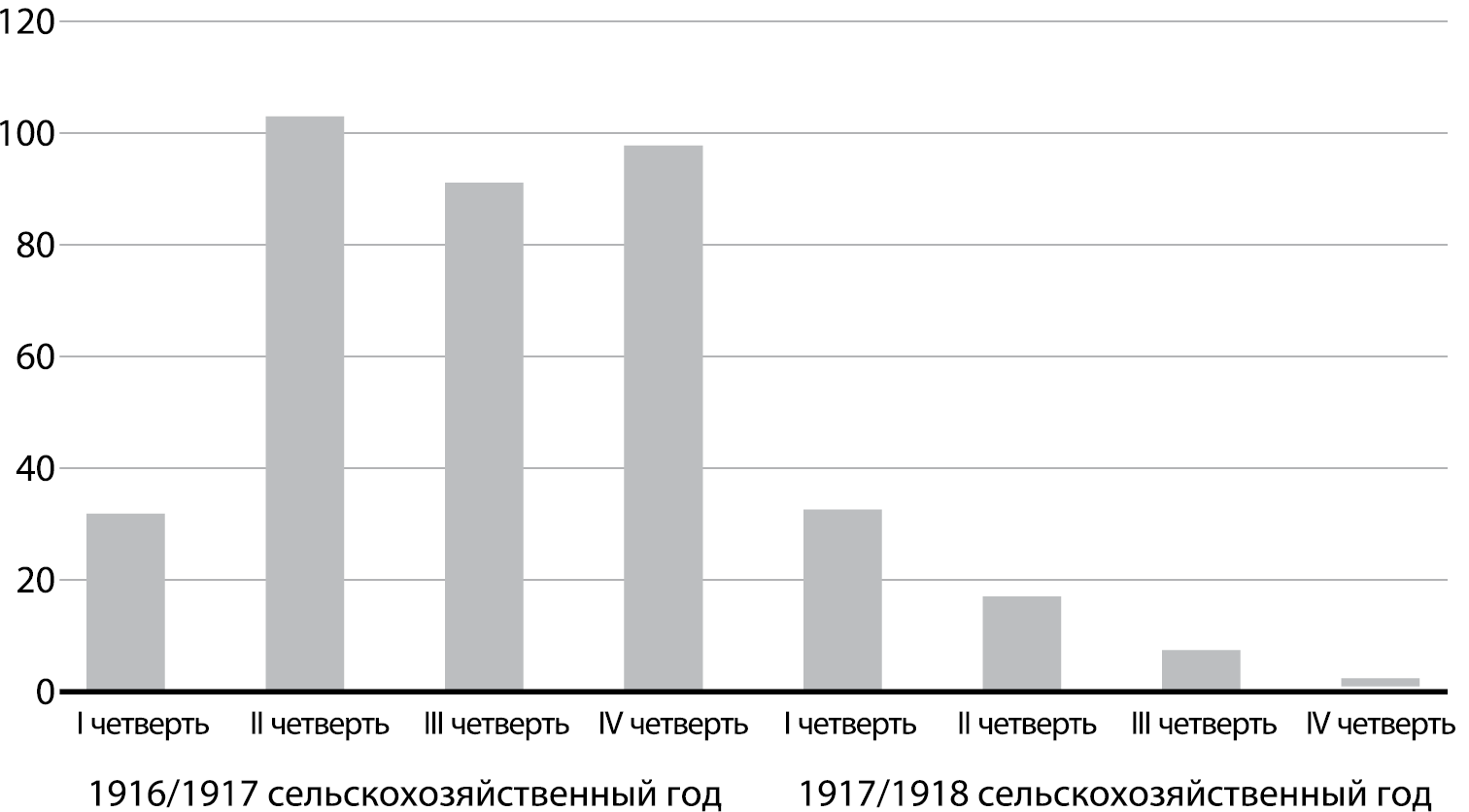

Рис. 11. Фактические заготовки зерна в 1916--1918 годах, млн пудов

Источник: Свидерский А. Четыре года продовольственной работы. Статьи и

отчетные материалы. М.: Государственное изд-во, 1922. С. 130.

Выбор такого пути в 1991--1992 годах, при отсутствии надежных войск,

неясности того, кому будет подчиняться милиция в районах, откуда вывозится

хлеб, был авантюрой. Он всерьез даже не обсуждался. Все-таки сказалась

разница интеллектуальной атмосферы, доминировавшей в 1910-х и в 1990-х

годах. В 1910-х годах представление о благотворности государственного

регулирования экономики было символом веры. Чтобы понять это, достаточно

перечитать документы по продовольственному делу царского, Временного и

большевистского правительств. В 1990-х годах, после того как опасность

этатистских экспериментов в экономике стала очевидной, вера в

целесообразность таких попыток снизилась.

Но если запасов зерна в крупных городах хватает до февраля--марта,

урожай в России собирают, начиная с июля, валюты для закупки продовольствия

за рубежом нет, то выход один -- предложить селу цены, которые продавцы

сочтут приемлемыми. А это значит пойти другим путем, путем либерализации

цен, как это сделал В. Ленин весной 1921 года, когда столкнулся с

политическим кризисом, вызванным параличом продовольственного снабжения

городов.

К решению вопроса о либерализации цен руководство России подошло в

ситуации отрицания значительной частью населения самой идеи перехода к

свободным ценам, ожидания голода, роста недовольства.

Прохождение этой исторической развилки было политически сложным, но

заданным. Однако технически реализовать вариант, позволявший избежать голода

за счет либерализации цен в условиях постсоветского пространства,

оказывалось непросто. Советская денежная система была устроена иначе, чем

денежная система рыночных экономик. Ее основу составили так называемые

межфилиальные обороты. В СССР было не важно, какое учреждение общесоюзной

банковской системы и кому предоставит кредиты. Эти взаиморасчеты можно было

уточнить к концу года, при необходимости списать накопленную задолженность.

Такая система может работать только при жестком политическом контроле, когда

ни одному из руководителей центральных банков союзных или автономных

республик и в голову не придет без согласования с Госбанком СССР, без учета

установленных им лимитов предоставить кредиты союзным республикам или

областям.

Но сохранить такую систему в условиях политической либерализации и

экономического кризиса невозможно. Центральные банки республик игнорировали

указания Госбанка СССР, кредитовали республиканские правительства и крупные

предприятия, имевшие возможность пролоббировать такие займы[28].

Подобные примеры известны в экономической истории. Самый характерный --

то, что произошло после краха Австро-Венгерской империи[29]. В Венгрии и

Австрии возникла гиперинфляция. Лишь Чехословакия избежала ее, введя свою

валюту. Но тогда речь шла не более чем о трех государствах. На постсоветском

пространстве их было пятнадцать. В такой ситуации наращивать денежную

эмиссию было выгодно небольшим республикам в единой рублевой зоне. Это

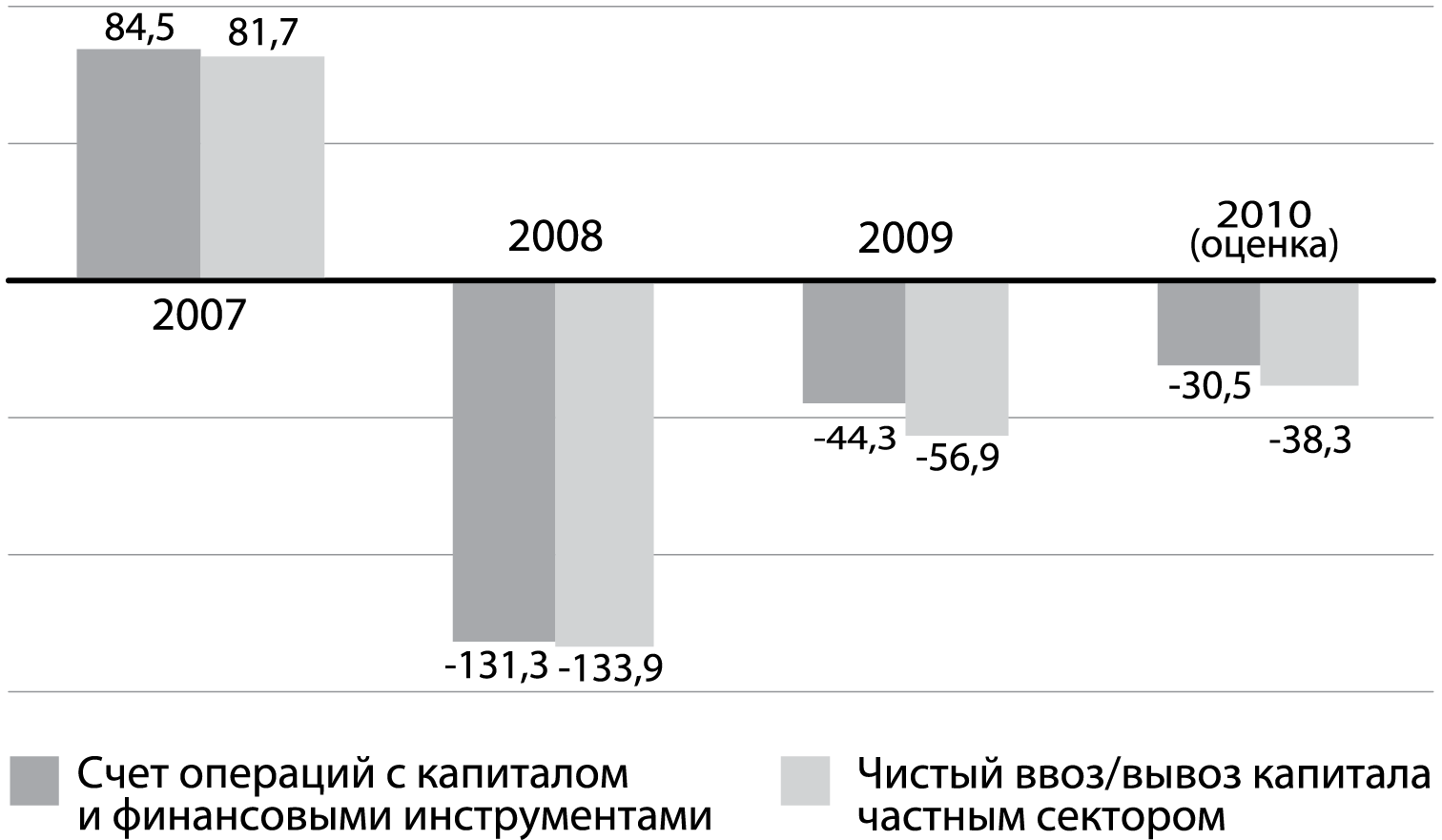

означало, что наибольшую опасность сохранение единой денежной системы

представляло для России (рис. 12).

Рис. 11. Фактические заготовки зерна в 1916--1918 годах, млн пудов

Источник: Свидерский А. Четыре года продовольственной работы. Статьи и

отчетные материалы. М.: Государственное изд-во, 1922. С. 130.

Выбор такого пути в 1991--1992 годах, при отсутствии надежных войск,

неясности того, кому будет подчиняться милиция в районах, откуда вывозится

хлеб, был авантюрой. Он всерьез даже не обсуждался. Все-таки сказалась

разница интеллектуальной атмосферы, доминировавшей в 1910-х и в 1990-х

годах. В 1910-х годах представление о благотворности государственного

регулирования экономики было символом веры. Чтобы понять это, достаточно

перечитать документы по продовольственному делу царского, Временного и

большевистского правительств. В 1990-х годах, после того как опасность

этатистских экспериментов в экономике стала очевидной, вера в

целесообразность таких попыток снизилась.

Но если запасов зерна в крупных городах хватает до февраля--марта,

урожай в России собирают, начиная с июля, валюты для закупки продовольствия

за рубежом нет, то выход один -- предложить селу цены, которые продавцы

сочтут приемлемыми. А это значит пойти другим путем, путем либерализации

цен, как это сделал В. Ленин весной 1921 года, когда столкнулся с

политическим кризисом, вызванным параличом продовольственного снабжения

городов.

К решению вопроса о либерализации цен руководство России подошло в

ситуации отрицания значительной частью населения самой идеи перехода к

свободным ценам, ожидания голода, роста недовольства.

Прохождение этой исторической развилки было политически сложным, но

заданным. Однако технически реализовать вариант, позволявший избежать голода

за счет либерализации цен в условиях постсоветского пространства,

оказывалось непросто. Советская денежная система была устроена иначе, чем

денежная система рыночных экономик. Ее основу составили так называемые

межфилиальные обороты. В СССР было не важно, какое учреждение общесоюзной

банковской системы и кому предоставит кредиты. Эти взаиморасчеты можно было

уточнить к концу года, при необходимости списать накопленную задолженность.

Такая система может работать только при жестком политическом контроле, когда

ни одному из руководителей центральных банков союзных или автономных

республик и в голову не придет без согласования с Госбанком СССР, без учета

установленных им лимитов предоставить кредиты союзным республикам или

областям.

Но сохранить такую систему в условиях политической либерализации и

экономического кризиса невозможно. Центральные банки республик игнорировали

указания Госбанка СССР, кредитовали республиканские правительства и крупные

предприятия, имевшие возможность пролоббировать такие займы[28].

Подобные примеры известны в экономической истории. Самый характерный --

то, что произошло после краха Австро-Венгерской империи[29]. В Венгрии и

Австрии возникла гиперинфляция. Лишь Чехословакия избежала ее, введя свою

валюту. Но тогда речь шла не более чем о трех государствах. На постсоветском

пространстве их было пятнадцать. В такой ситуации наращивать денежную

эмиссию было выгодно небольшим республикам в единой рублевой зоне. Это

означало, что наибольшую опасность сохранение единой денежной системы

представляло для России (рис. 12).

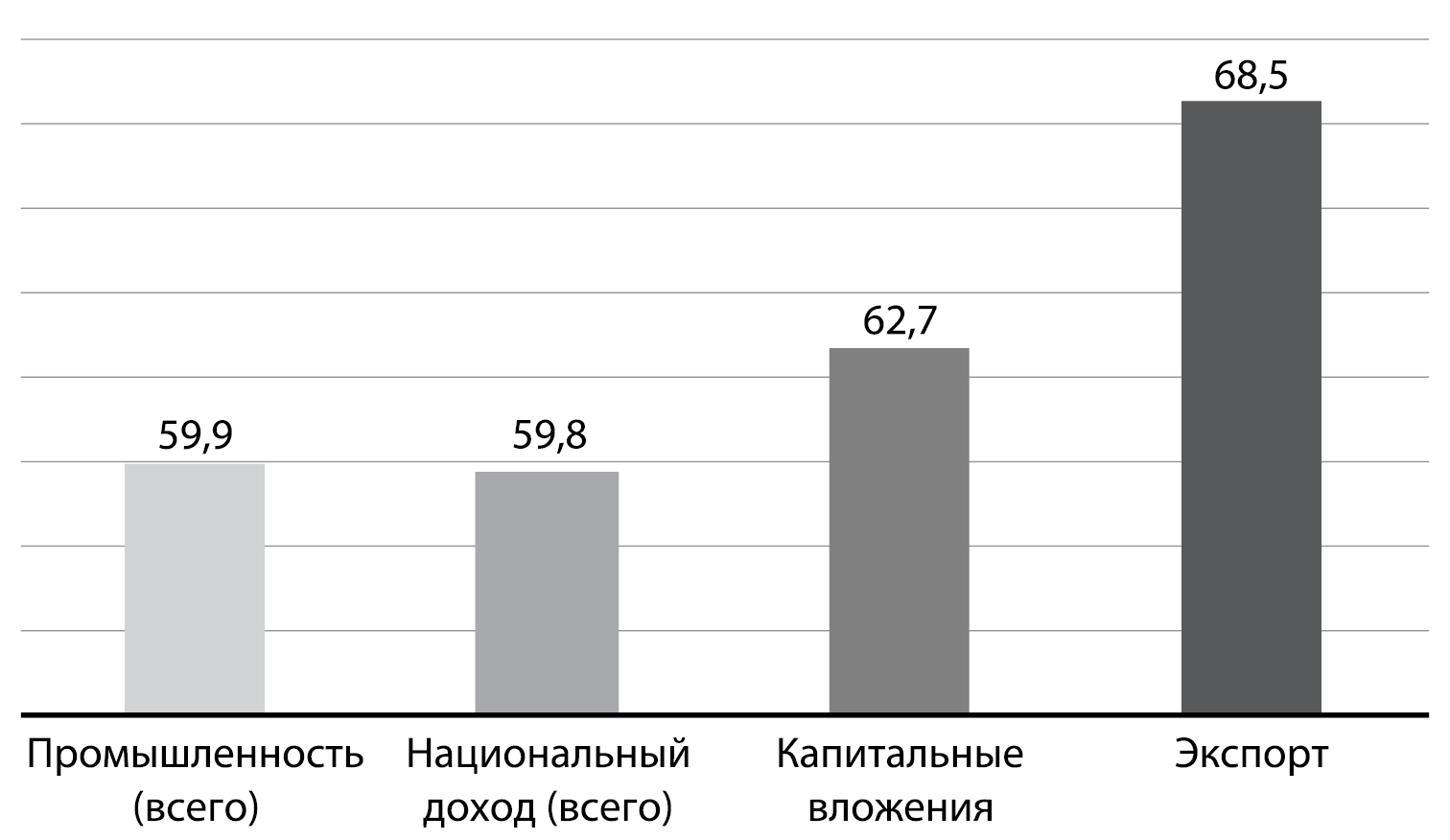

Рисунок 12. Доля России в промышленном производстве, национальном

доходе, капитальных вложениях и экспорте СССР в 1990 году, %

Источники: Народное хозяйство РСФСР в 1990 году. Стат. ежегодник. М.:

Республиканский информационно-издательский центр, 1991; Народное хозяйство

СССР в 1990 году. Стат. ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1991.

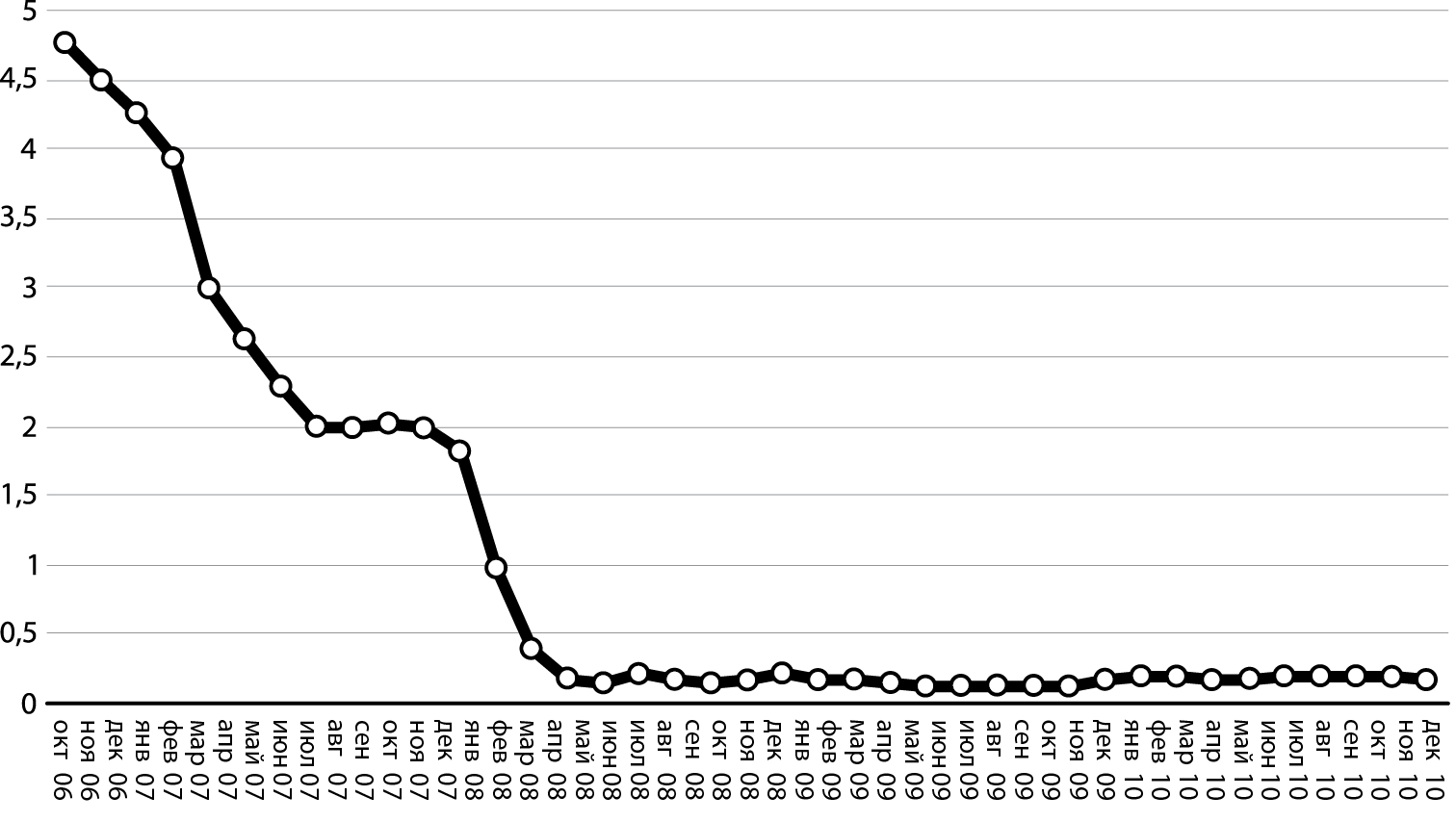

О том, как строились расчеты между бывшими союзными республиками по

состоянию на лето 1992 года, можно увидеть на рис. 13.

Рисунок 12. Доля России в промышленном производстве, национальном

доходе, капитальных вложениях и экспорте СССР в 1990 году, %

Источники: Народное хозяйство РСФСР в 1990 году. Стат. ежегодник. М.:

Республиканский информационно-издательский центр, 1991; Народное хозяйство

СССР в 1990 году. Стат. ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1991.

О том, как строились расчеты между бывшими союзными республиками по

состоянию на лето 1992 года, можно увидеть на рис. 13.

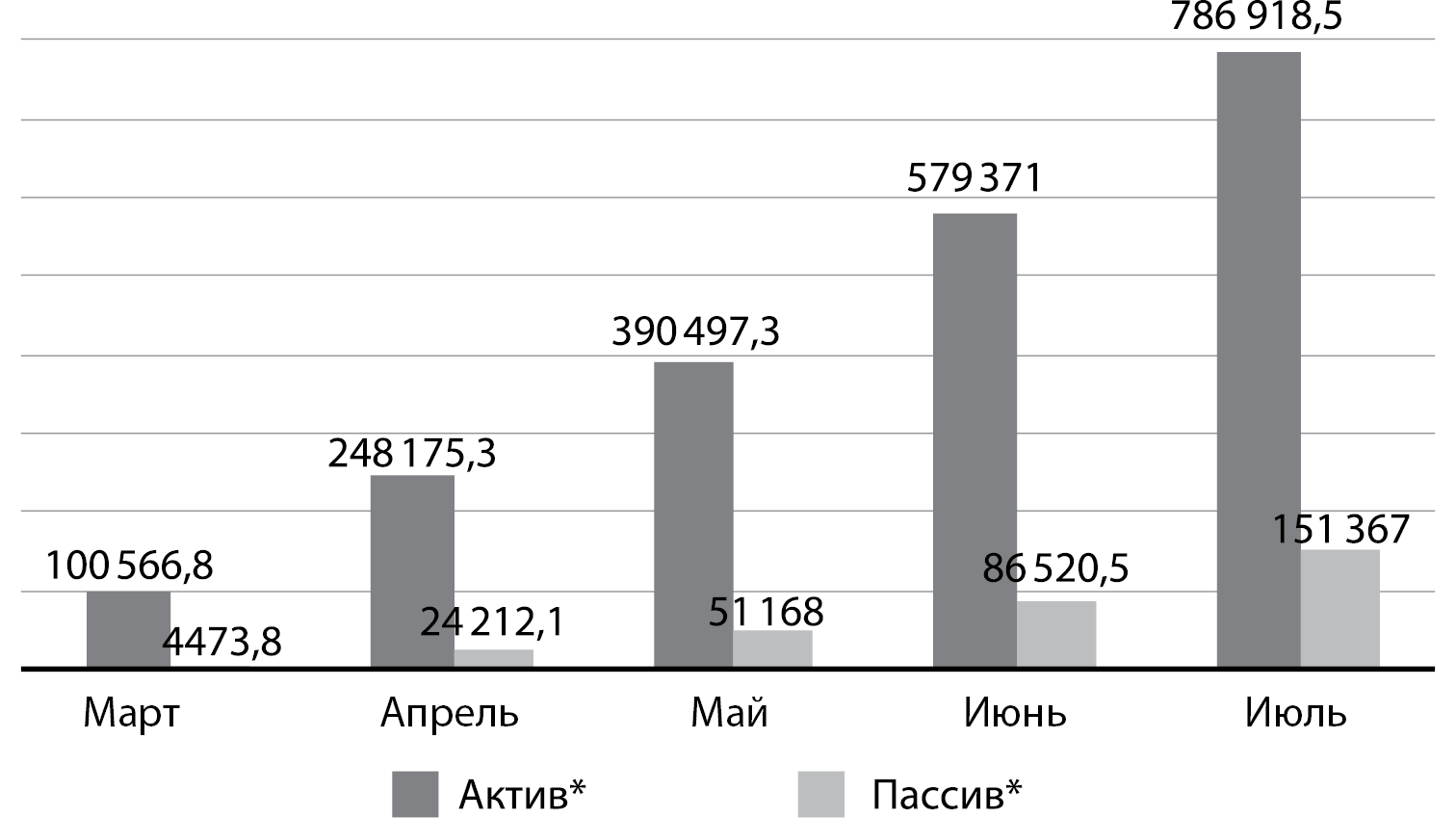

Рис. 13. Остатки по счетам стран СНГ в марте--июле 1992 года (по данным

сводного баланса), млн рублей на 1-е число

* Актив -- совокупность имущественных прав, которые принадлежат

юридическому лицу в виде основных средств, невещественных активов,

финансовых вкладов, а также денежных требований к другим юридическим лицам.

Пассив -- совокупность всех обязательств (источников формирования средств)

юридического лица. Содержит собственный капитал (уставный и акционерный), а

также заемный капитал (кредиты, займы), сгруппированныепо составу и срокам

погашения.

Примечание. По состоянию на 1 июля 1992 года функционировало 1347 РКЦ,

в которых было открыто 3698 субсчетов и корсчетов всем банкам в Российской

Федерации.

Источник: Справки о состоянии расчетов. Архив Центробанка. Д. 5343.

Август 1992 года. Л. 43--48.

Систему денежного обращения, как и банковскую систему, невозможно

переделать за день. Но и объяснить людям, что хлеба с февраля--марта 1992

года до июля не будет, невозможно.

Отсюда еще одна историческая развилка: либерализовать цены, не имея

надежного контроля над денежным обращением, или отложить решение вопроса о

либерализации до того, когда можно будет ввести российскую национальную

валюту?

Это было предметом обсуждений осенью 1991 года. Причем любое из этих

решений было связано с немалыми рисками и не гарантировало успех.

Первоначальный вариант, который был предложен и обсужден на заседании

российского правительства в начале ноября 1991 года, состоял в том, чтобы с

января 1992 года провести частичную либерализацию цен, позволявшую

постепенно адаптировать экономику к изменившимся реалиям, с 1 июля 1992 года

ввести российскую национальную валюту, перевести отношения с центральными

банками государств, объявивших о своей независимости, на корреспондентские

счета, либерализовать цены и ввести конвертируемость рубля по текущим

операциям[30].

Но уже через две недели, проанализировав состояние продовольственного

снабжения, мы пришли к убеждению, что этот вариант реализовать невозможно[31].

Продовольственный кризис слишком глубок, шансов уйти от голода и связанных с

ним катаклизмов до нового урожая нет. Тогда было принято решение о

полномасштабной либерализации цен.

При реализации указа о либерализации цен правительство столкнулось с

правовыми барьерами и особенностями менталитета советских граждан. Частная и

любая иная несанкционированная властями торговая деятельность в советский

период рассматривалась как предпринимательская, за занятие которой в УК

РСФСР было предусмотрено суровое наказание. Многолетняя пропаганда

сформировала представление о том, что торговля -- это спекуляция, извлечение

нетрудовых доходов. В результате имевшиеся и на предприятиях, и в семьях

потребительские излишки не попадали на рынок, не снижалась острота товарного

кризиса. Затруднена была и реализация в городах сельхозпродуктов, привозимых

колхозниками из деревень.

В этих условиях группой ленинградских депутатов во главе с П.

Филипповым и М. Киселевым был подготовлен и 29 января 1992 года подписан Б.

Ельциным Указ Президента РФ "О свободе торговли", который оказал огромное

влияние на развитие рыночных отношений в России. Он позволил миллионам

россиян пережить тяжелые годы реформ, включившись в торгово-посредническую

деятельность внутри страны и по импорту товаров из-за рубежа. Выбор варианта

ускоренной либерализации цен и форсированного снятия ограничений на торговлю

предотвратил катастрофический сценарий на продовольственном рынке страны

весной 1992 года. Однако в условиях разрушенного контроля над денежной

эмиссией в стране за это пришлось заплатить очень высокую цену.

Одна из развилок этого периода -- в последовательности реформ: сначала

приватизация, затем либерализация цен или наоборот?

То, что эффективно функционирующий рынок предполагает наличие крупного

сектора частной собственности, очевидно. Ясно и то, что частная

собственность малоэффективна при отсутствии рынка. Это притча о курице и

яйце: что должно быть раньше? В России вопрос был решен в пользу

либерализации цен, создания рыночных механизмов интеграции в глобальный

рынок, перехода к конвертируемости рубля и лишь затем к полномасштабной

приватизации.

Либерализация цен -- решение политически тяжелое, но технически легко

исполнимое. Его необходимость, как описано выше, жестко диктовалась реалиями

продовольственного снабжения в конце 1991 -- начале 1992 года. Приватизация

-- технически сложный процесс, требующий создания законодательной базы и

последующей разработки сотен отраслевых нормативных актов и конкретных

решений по тысячам предприятий, затрагивающий миллионы занятых. Именно

поэтому даже с технологической точки зрения запуск либерализации цен после

приватизации означал бы ее отсрочку на 2--3 года, что было неприемлемо для

продовольственного снабжения в стране.

В советских реалиях конца 1980-х -- начала 1990-х годов в приватизации

были заинтересованы прежде всего чиновники, то есть номенклатура. Эта

социальная группа первой осознала перспективы и преимущества частной

собственности. А поскольку именно у нее были реальные рычаги управления, она

стала ими пользоваться для овладения собственностью. Это явление получило

название стихийной или "номенклатурной приватизации".

Номенклатурная приватизация использовала разнообразные

финансово-юридические технологии, самая "честная" из которых -- аренда с

выкупом. Директор крупного предприятия, как частное лицо, учреждал

товарищество с уставным капиталом в пару сотен рублей, сдавал ему в аренду

активы предприятия с правом выкупа по балансовой стоимости, то есть за

копейки. Далее оформлялся выкуп в строгом соответствии с договором и

действующим законодательством.

Перед правительством стояла срочная задача ввести уже идущую незаконную

и неуправляемую приватизацию в цивилизованные рамки. При этом реализовать

можно было только такие методы приватизации, которые вписывались в

существовавший расклад политических сил, соответствовали балансу интересов

разных социальных групп. Административный ресурс принуждения к исполнению

нормативных актов, принятых органами федеральной власти, в то время был

близок к нулю. Надо было не издавать указы и постановления, которые верны по

существу, но не будут исполняться, а выстроить реализуемую концепцию

приватизации, не упуская при этом главной цели -- формирования института

частной собственности в России.

Поэтому, выбирая во всех развилках в приватизации, надо было учитывать,

что, с одной стороны, "номенклатурная" неуправляемая приватизация к началу

1992 года уже разворачивалась полным ходом, с другой -- возможности

воздействия на ситуацию со стороны правительства были крайне ограничены. Это

означает, что реальное окно возможностей вариантов приватизации было крайне

узким. К сожалению, в большинстве всех последующих дискуссий о ходе

приватизации эта простая истина не учитывается.

Важнейшая развилка того времени -- выбор между массовой бесплатной

приватизацией и приватизацией за деньги.

Концепция бесплатной ваучерной приватизации была предложена В. Найшулем

еще в 1987 году. Она была воспринята авторами настоящей книги как слишком

простая для решения сверхсложной задачи. В 1987 году авторы критиковали эту

концепцию за то, что она не делает разницы между гигантами химической

промышленности, пищевыми фабриками и нефтедобывающими предприятиями, не

учитывает реальное состояние основных фондов, а значит -- неизбежно породит

миллионы обиженных и недовольных.

Приватизация за деньги в сравнении с бесплатной имела неоспоримые

преимущества. Она не только позволяла быстрее передать предприятия в руки

эффективных собственников, но и помогала сократить дефицит государственного

бюджета. Вырученные средства могли пойти на выплату зарплат бюджетникам, на

помощь социально незащищенным гражданам. Опираясь на эти аргументы, удалось

практически немедленно -- менее через два месяца после прихода нового

правительства -- сформировать необходимую законодательную базу и запустить

денежную приватизацию с начала 1992 года в сфере розничной торговли и

предприятий бытового обслуживания. Лишь на этой небольшой части

государственной и муниципальной собственности тогда можно было реализовать

эту более последовательную и эффективную схему приватизации. Несмотря на

бешеное сопротивление элиты советской торговли на федеральном уровне и в

регионах, эту программу удалось осуществить в полном объеме.

Но уже весной 1992 года стало понятно, что в тех конкретных

исторических условиях применительно к крупной промышленности денежные схемы

приватизации, пусть и более эффективные, не вписываются в политическое окно

возможностей. "Большую приватизацию" можно было разворачивать тогда только

как бесплатную, ваучерную. Самый простой аргумент сводился к тому, что у

граждан не было денег в объемах, сопоставимых с совокупной стоимостью всей

государственной собственности. Нельзя было не учитывать и политические

ограничения -- Верховный Совет РСФСР все более смещался на коммунистические

позиции, идея бесплатной приватизации пользовалась популярностью среди

населения.

Принцип бесплатного раздела государственной собственности между всеми

россиянами к тому времени уже был заложен и в законы "О приватизации

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР" и "Об именных

приватизационных счетах (вкладах)", принятые в июле 1991 года Верховным

Советом РСФСР по предложению председателя подкомитета по приватизации П.

Филиппова. Российский парламент, избранный в процессе первых свободных

альтернативных выборов, отражал настроения электората. Возможно, поэтому и

среди его "демократических" фракций популярностью пользовался лозунг

бесплатной приватизации. Даже фракции коммунистов и промышленников в тот

момент также поддерживали ваучерную приватизацию.

Поэтому историческая развилка по "большой приватизации" к лету 1992

года выглядела так: или законодательно упорядоченная бесплатная

приватизация, или потеря контроля государства за разворачивающейся

"номенклатурной" приватизацией.

В этой логике и строилась "большая приватизация" -- начавшееся с осени

1992 года массовое преобразование средних и крупных государственных

предприятий в акционерные общества и продажа их акций в частную

собственность в обмен на специально созданные средства платежа --

приватизационные чеки (ваучеры).

Было нереально рассчитывать на то, что в ходе бесплатной приватизации

предприятия сразу перейдут в руки эффективных собственников. Но в нее были

заложены такие решения, которые рано или поздно должны были к этому

привести. Так и произошло: сегодня практически не осталось собственников, не

способных управлять своими активами или привлечь для этого профессионалов.

Для достижения этого результата важнейшее значение имело правильное

прохождение двух развилок.

Первая развилка сводилась к выбору: наличные приватизационные чеки

(ваучеры) или безналичные именные приватизационные счета (вклады)?

В соответствии с упомянутым приватизационным законодательством 1991

года каждому гражданину страны в Сбербанке предполагалось открыть именной

приватизационный счет (вклад), который нельзя было ни передать, ни продать.

Оборот акций, приобретаемых за счет приватизационного вклада, был ограничен.

Такая конструкция, ставшая результатом компромисса с левыми при принятии

законов о приватизации, лишала эти банковские вклады граждан важнейшего

качества -- ликвидности. Тем самым надолго откладывалось выявление

эффективных частных собственников, рушились надежды на зарождение в стране

фондового рынка.

Кроме того, схема приватизационных счетов (вкладов) обрекала граждан на

большие неудобства. Каждому жителю и большого города, и глухой деревни

предстояло не только открыть специальный счет в банке, но и многократно

делать переводы для приобретения пакетов акций приватизируемых предприятий.

Бесплатная приватизация через счета в Сбербанке была организационно трудно

реализуема, могла привести к техническому коллапсу, блокирующему весь

процесс приватизации. Неудивительно, что руководители Сбербанка высказывали

нежелание заниматься таким большим и рискованным проектом. Доверить

приватизацию плохо управляемому сложнейшему сетевому государственному

институту, лишенному каких бы то ни было стимулов к его осуществлению, с

точки зрения организации процесса было бы абсурдом.

Поэтому Указом Президента РФ от 14 августа 1992 года вместо счетов в

Сбербанке были введены приватизационные чеки в документарной форме,

предназначенные для выдачи каждому гражданину страны. Граждане, не желавшие

переводить свою долю госсобственности в акции, могли продать

приватизационные чеки на рынке. Свободно обращаясь, они создали не только

спрос на акции приватизируемых предприятий, но и заложили основу для

становления институтов фондового рынка. Приватизационные чеки стали

котироваться на биржах, дав серьезный импульс их развитию. Курс ваучера

отслеживался населением вместе с курсом доллара. Открылась возможность

концентрации капитала, возникли инвестиционные фонды, появились тысячи

профессионалов фондового рынка. Не случайно и сегодня российский фондовый

рынок самый развитый на всем пространстве СНГ.

Вторая развилка -- выбор между собственностью трудовых коллективов и

собственностью членов трудовых коллективов.

Она содержала стратегический риск. Требование проводить приватизацию в

пользу трудовых коллективов было популярным. Его поддерживали профсоюзы,

советы трудовых коллективов, а за ними стояли директора предприятий. Без их

поддержки провести приватизацию было нереально, но задача состояла в том,

чтобы, пойдя навстречу этому требованию, не создать вместо советского

кооперативный рыночный социализм.

При этом следует учитывать, что к моменту утверждения 11 июня 1992 года

Программы приватизации Верховный Совет существенно полевел. Уступкой

правительства стал второй вариант приватизации с передачей 51% акций

трудовому коллективу. Однако взамен удалось получить встречную уступку --

акции передавались не трудовому коллективу, а членам трудового коллектива.

Развилка "собственность трудового коллектива или собственность члена

трудового коллектива" была пройдена правильно, законодательно было

закреплено одно из коренных отличий между капитализмом и рыночным

социализмом.

В итоге в ходе массовой бесплатной приватизации применялись варианты

приватизации, каждый из которых политически уравновешивал потенциально

взрывные социальные группы -- от директоров до членов трудовых коллективов и

пенсионеров. Конечно, было бы неверно говорить о том, что они были

удовлетворены -- скорее каждая из них была одинаково недовольна. Однако тем

самым был достигнут баланс сил, который легитимировал права на собственность

всех заинтересованных слоев, сохранял их заинтересованность в выборе

варианта и запуске процесса приватизации. Многочисленные вынужденные

компромиссы не подорвали стратегическую цель -- создание института частной

собственности в России.

Ваучерная "большая приватизация" началась в соответствии с Указом

Президента РФ от 14 августа 1992 года. В ноябре--декабре того же года прошли

первые чековые аукционы, началось акционирование государственных

предприятий. Постепенно формировался рынок акций. Это заложило основу для

дальнейшего перераспределения собственности рыночными методами.

Одновременно началась и не прекращавшаяся затем борьба против

приватизации Верховного Совета РСФСР, ставшего к тому времени вполне

прокоммунистическим. Приватизация едва не была остановлена весной 1993 года

в ходе обострения противостояния президента и Верховного Совета.

Критического столкновения удалось избежать благодаря поддержке населением

Ельцина и его курса реформ на референдуме 25 апреля. Народ поддержал на

референдуме курс реформ, но уже 1 мая демонстрации их противников в Москве

закончились кровью. Это показало, насколько тяжелой оказалась экономическая,

социальная и психологическая ломка для значительной части населения. И в

дальнейшем острая борьба внутри правительства и вовне тормозила

приватизацию, несколько раз ставила ее на грань отмены. Однако к середине

1994 года эта историческая развилка была пройдена: программа бесплатной

"большой приватизации" на основе приватизационных чеков в России была

выполнена полностью.

Наряду с примерами правильно пройденных развилок в приватизации можно

привести примеры серьезных ошибок. Одна из них была сделана при обсуждении

проблемы участия в приватизации граждан, не обладавших никакой компетенцией

в этой сфере (проблема "бабушек"). Некоторые участники дискуссий считали,

что для них необходимо создать посредника, специальный профессиональный

институт -- чековые инвестиционные фонды (ЧИФы). Предполагалось, что

тщательная проработка нормативной базы ЧИФов поможет правильно вложить

ваучеры тем гражданам, которые не хотели их продавать, но и не могли оценить

выгоды приобретения акций тех или иных приватизируемых предприятий.

Оппоненты считали эту затею излишней и нереализуемой. Мы выбрали первый

вариант, в результате чего в стране бизнесменами было учреждено несколько

сотен ЧИФов, которые собрали более 40 млн чеков.

Проект чековых инвестиционных фондов провалился полностью: из-за

непрофессионализма их менеджеров и банального воровства. Практически все 40

млн вкладчиков оказались обмануты. Этот провал оказал огромное влияние на

формирование общего негативного отношения к приватизации. Сегодня ясно, что

для реального контроля над ЧИФами надо было выстроить систему, сопоставимую

по сложности и влиятельности с банковским надзором, который, как известно,

сформировался в России только к концу 1990-х годов. Создать такую систему

надзора в 1992--1993 годах было просто невозможно.

Несмотря на серьезные допущенные ошибки, "большая приватизация",

ставшая необратимой, набирала обороты (табл. 2).

Таблица 2

Основные показатели приватизации в России в 1992--1995 годах

Рис. 13. Остатки по счетам стран СНГ в марте--июле 1992 года (по данным

сводного баланса), млн рублей на 1-е число

* Актив -- совокупность имущественных прав, которые принадлежат

юридическому лицу в виде основных средств, невещественных активов,

финансовых вкладов, а также денежных требований к другим юридическим лицам.

Пассив -- совокупность всех обязательств (источников формирования средств)

юридического лица. Содержит собственный капитал (уставный и акционерный), а

также заемный капитал (кредиты, займы), сгруппированныепо составу и срокам

погашения.

Примечание. По состоянию на 1 июля 1992 года функционировало 1347 РКЦ,

в которых было открыто 3698 субсчетов и корсчетов всем банкам в Российской

Федерации.

Источник: Справки о состоянии расчетов. Архив Центробанка. Д. 5343.

Август 1992 года. Л. 43--48.

Систему денежного обращения, как и банковскую систему, невозможно

переделать за день. Но и объяснить людям, что хлеба с февраля--марта 1992

года до июля не будет, невозможно.

Отсюда еще одна историческая развилка: либерализовать цены, не имея

надежного контроля над денежным обращением, или отложить решение вопроса о

либерализации до того, когда можно будет ввести российскую национальную

валюту?

Это было предметом обсуждений осенью 1991 года. Причем любое из этих

решений было связано с немалыми рисками и не гарантировало успех.

Первоначальный вариант, который был предложен и обсужден на заседании

российского правительства в начале ноября 1991 года, состоял в том, чтобы с

января 1992 года провести частичную либерализацию цен, позволявшую

постепенно адаптировать экономику к изменившимся реалиям, с 1 июля 1992 года

ввести российскую национальную валюту, перевести отношения с центральными

банками государств, объявивших о своей независимости, на корреспондентские

счета, либерализовать цены и ввести конвертируемость рубля по текущим

операциям[30].

Но уже через две недели, проанализировав состояние продовольственного

снабжения, мы пришли к убеждению, что этот вариант реализовать невозможно[31].

Продовольственный кризис слишком глубок, шансов уйти от голода и связанных с

ним катаклизмов до нового урожая нет. Тогда было принято решение о

полномасштабной либерализации цен.

При реализации указа о либерализации цен правительство столкнулось с

правовыми барьерами и особенностями менталитета советских граждан. Частная и

любая иная несанкционированная властями торговая деятельность в советский

период рассматривалась как предпринимательская, за занятие которой в УК

РСФСР было предусмотрено суровое наказание. Многолетняя пропаганда

сформировала представление о том, что торговля -- это спекуляция, извлечение

нетрудовых доходов. В результате имевшиеся и на предприятиях, и в семьях

потребительские излишки не попадали на рынок, не снижалась острота товарного

кризиса. Затруднена была и реализация в городах сельхозпродуктов, привозимых

колхозниками из деревень.

В этих условиях группой ленинградских депутатов во главе с П.

Филипповым и М. Киселевым был подготовлен и 29 января 1992 года подписан Б.

Ельциным Указ Президента РФ "О свободе торговли", который оказал огромное

влияние на развитие рыночных отношений в России. Он позволил миллионам

россиян пережить тяжелые годы реформ, включившись в торгово-посредническую

деятельность внутри страны и по импорту товаров из-за рубежа. Выбор варианта

ускоренной либерализации цен и форсированного снятия ограничений на торговлю

предотвратил катастрофический сценарий на продовольственном рынке страны

весной 1992 года. Однако в условиях разрушенного контроля над денежной

эмиссией в стране за это пришлось заплатить очень высокую цену.

Одна из развилок этого периода -- в последовательности реформ: сначала

приватизация, затем либерализация цен или наоборот?

То, что эффективно функционирующий рынок предполагает наличие крупного

сектора частной собственности, очевидно. Ясно и то, что частная

собственность малоэффективна при отсутствии рынка. Это притча о курице и

яйце: что должно быть раньше? В России вопрос был решен в пользу

либерализации цен, создания рыночных механизмов интеграции в глобальный

рынок, перехода к конвертируемости рубля и лишь затем к полномасштабной

приватизации.

Либерализация цен -- решение политически тяжелое, но технически легко

исполнимое. Его необходимость, как описано выше, жестко диктовалась реалиями

продовольственного снабжения в конце 1991 -- начале 1992 года. Приватизация

-- технически сложный процесс, требующий создания законодательной базы и

последующей разработки сотен отраслевых нормативных актов и конкретных

решений по тысячам предприятий, затрагивающий миллионы занятых. Именно

поэтому даже с технологической точки зрения запуск либерализации цен после

приватизации означал бы ее отсрочку на 2--3 года, что было неприемлемо для

продовольственного снабжения в стране.

В советских реалиях конца 1980-х -- начала 1990-х годов в приватизации

были заинтересованы прежде всего чиновники, то есть номенклатура. Эта

социальная группа первой осознала перспективы и преимущества частной

собственности. А поскольку именно у нее были реальные рычаги управления, она

стала ими пользоваться для овладения собственностью. Это явление получило

название стихийной или "номенклатурной приватизации".

Номенклатурная приватизация использовала разнообразные

финансово-юридические технологии, самая "честная" из которых -- аренда с

выкупом. Директор крупного предприятия, как частное лицо, учреждал

товарищество с уставным капиталом в пару сотен рублей, сдавал ему в аренду

активы предприятия с правом выкупа по балансовой стоимости, то есть за

копейки. Далее оформлялся выкуп в строгом соответствии с договором и

действующим законодательством.

Перед правительством стояла срочная задача ввести уже идущую незаконную

и неуправляемую приватизацию в цивилизованные рамки. При этом реализовать

можно было только такие методы приватизации, которые вписывались в

существовавший расклад политических сил, соответствовали балансу интересов

разных социальных групп. Административный ресурс принуждения к исполнению

нормативных актов, принятых органами федеральной власти, в то время был

близок к нулю. Надо было не издавать указы и постановления, которые верны по

существу, но не будут исполняться, а выстроить реализуемую концепцию

приватизации, не упуская при этом главной цели -- формирования института

частной собственности в России.

Поэтому, выбирая во всех развилках в приватизации, надо было учитывать,

что, с одной стороны, "номенклатурная" неуправляемая приватизация к началу

1992 года уже разворачивалась полным ходом, с другой -- возможности

воздействия на ситуацию со стороны правительства были крайне ограничены. Это

означает, что реальное окно возможностей вариантов приватизации было крайне

узким. К сожалению, в большинстве всех последующих дискуссий о ходе

приватизации эта простая истина не учитывается.

Важнейшая развилка того времени -- выбор между массовой бесплатной

приватизацией и приватизацией за деньги.

Концепция бесплатной ваучерной приватизации была предложена В. Найшулем

еще в 1987 году. Она была воспринята авторами настоящей книги как слишком

простая для решения сверхсложной задачи. В 1987 году авторы критиковали эту

концепцию за то, что она не делает разницы между гигантами химической

промышленности, пищевыми фабриками и нефтедобывающими предприятиями, не

учитывает реальное состояние основных фондов, а значит -- неизбежно породит

миллионы обиженных и недовольных.

Приватизация за деньги в сравнении с бесплатной имела неоспоримые

преимущества. Она не только позволяла быстрее передать предприятия в руки

эффективных собственников, но и помогала сократить дефицит государственного

бюджета. Вырученные средства могли пойти на выплату зарплат бюджетникам, на

помощь социально незащищенным гражданам. Опираясь на эти аргументы, удалось

практически немедленно -- менее через два месяца после прихода нового

правительства -- сформировать необходимую законодательную базу и запустить

денежную приватизацию с начала 1992 года в сфере розничной торговли и

предприятий бытового обслуживания. Лишь на этой небольшой части

государственной и муниципальной собственности тогда можно было реализовать

эту более последовательную и эффективную схему приватизации. Несмотря на

бешеное сопротивление элиты советской торговли на федеральном уровне и в

регионах, эту программу удалось осуществить в полном объеме.

Но уже весной 1992 года стало понятно, что в тех конкретных

исторических условиях применительно к крупной промышленности денежные схемы

приватизации, пусть и более эффективные, не вписываются в политическое окно

возможностей. "Большую приватизацию" можно было разворачивать тогда только

как бесплатную, ваучерную. Самый простой аргумент сводился к тому, что у

граждан не было денег в объемах, сопоставимых с совокупной стоимостью всей

государственной собственности. Нельзя было не учитывать и политические

ограничения -- Верховный Совет РСФСР все более смещался на коммунистические

позиции, идея бесплатной приватизации пользовалась популярностью среди

населения.

Принцип бесплатного раздела государственной собственности между всеми

россиянами к тому времени уже был заложен и в законы "О приватизации

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР" и "Об именных

приватизационных счетах (вкладах)", принятые в июле 1991 года Верховным

Советом РСФСР по предложению председателя подкомитета по приватизации П.

Филиппова. Российский парламент, избранный в процессе первых свободных

альтернативных выборов, отражал настроения электората. Возможно, поэтому и

среди его "демократических" фракций популярностью пользовался лозунг

бесплатной приватизации. Даже фракции коммунистов и промышленников в тот

момент также поддерживали ваучерную приватизацию.

Поэтому историческая развилка по "большой приватизации" к лету 1992

года выглядела так: или законодательно упорядоченная бесплатная

приватизация, или потеря контроля государства за разворачивающейся

"номенклатурной" приватизацией.

В этой логике и строилась "большая приватизация" -- начавшееся с осени

1992 года массовое преобразование средних и крупных государственных

предприятий в акционерные общества и продажа их акций в частную

собственность в обмен на специально созданные средства платежа --

приватизационные чеки (ваучеры).

Было нереально рассчитывать на то, что в ходе бесплатной приватизации

предприятия сразу перейдут в руки эффективных собственников. Но в нее были

заложены такие решения, которые рано или поздно должны были к этому

привести. Так и произошло: сегодня практически не осталось собственников, не

способных управлять своими активами или привлечь для этого профессионалов.

Для достижения этого результата важнейшее значение имело правильное

прохождение двух развилок.

Первая развилка сводилась к выбору: наличные приватизационные чеки

(ваучеры) или безналичные именные приватизационные счета (вклады)?

В соответствии с упомянутым приватизационным законодательством 1991

года каждому гражданину страны в Сбербанке предполагалось открыть именной

приватизационный счет (вклад), который нельзя было ни передать, ни продать.

Оборот акций, приобретаемых за счет приватизационного вклада, был ограничен.

Такая конструкция, ставшая результатом компромисса с левыми при принятии

законов о приватизации, лишала эти банковские вклады граждан важнейшего

качества -- ликвидности. Тем самым надолго откладывалось выявление

эффективных частных собственников, рушились надежды на зарождение в стране

фондового рынка.

Кроме того, схема приватизационных счетов (вкладов) обрекала граждан на

большие неудобства. Каждому жителю и большого города, и глухой деревни

предстояло не только открыть специальный счет в банке, но и многократно

делать переводы для приобретения пакетов акций приватизируемых предприятий.

Бесплатная приватизация через счета в Сбербанке была организационно трудно

реализуема, могла привести к техническому коллапсу, блокирующему весь

процесс приватизации. Неудивительно, что руководители Сбербанка высказывали

нежелание заниматься таким большим и рискованным проектом. Доверить

приватизацию плохо управляемому сложнейшему сетевому государственному

институту, лишенному каких бы то ни было стимулов к его осуществлению, с

точки зрения организации процесса было бы абсурдом.

Поэтому Указом Президента РФ от 14 августа 1992 года вместо счетов в

Сбербанке были введены приватизационные чеки в документарной форме,

предназначенные для выдачи каждому гражданину страны. Граждане, не желавшие

переводить свою долю госсобственности в акции, могли продать

приватизационные чеки на рынке. Свободно обращаясь, они создали не только

спрос на акции приватизируемых предприятий, но и заложили основу для

становления институтов фондового рынка. Приватизационные чеки стали

котироваться на биржах, дав серьезный импульс их развитию. Курс ваучера

отслеживался населением вместе с курсом доллара. Открылась возможность

концентрации капитала, возникли инвестиционные фонды, появились тысячи

профессионалов фондового рынка. Не случайно и сегодня российский фондовый

рынок самый развитый на всем пространстве СНГ.

Вторая развилка -- выбор между собственностью трудовых коллективов и

собственностью членов трудовых коллективов.

Она содержала стратегический риск. Требование проводить приватизацию в

пользу трудовых коллективов было популярным. Его поддерживали профсоюзы,

советы трудовых коллективов, а за ними стояли директора предприятий. Без их

поддержки провести приватизацию было нереально, но задача состояла в том,

чтобы, пойдя навстречу этому требованию, не создать вместо советского

кооперативный рыночный социализм.

При этом следует учитывать, что к моменту утверждения 11 июня 1992 года

Программы приватизации Верховный Совет существенно полевел. Уступкой

правительства стал второй вариант приватизации с передачей 51% акций

трудовому коллективу. Однако взамен удалось получить встречную уступку --

акции передавались не трудовому коллективу, а членам трудового коллектива.

Развилка "собственность трудового коллектива или собственность члена

трудового коллектива" была пройдена правильно, законодательно было

закреплено одно из коренных отличий между капитализмом и рыночным

социализмом.

В итоге в ходе массовой бесплатной приватизации применялись варианты

приватизации, каждый из которых политически уравновешивал потенциально

взрывные социальные группы -- от директоров до членов трудовых коллективов и

пенсионеров. Конечно, было бы неверно говорить о том, что они были

удовлетворены -- скорее каждая из них была одинаково недовольна. Однако тем

самым был достигнут баланс сил, который легитимировал права на собственность

всех заинтересованных слоев, сохранял их заинтересованность в выборе

варианта и запуске процесса приватизации. Многочисленные вынужденные

компромиссы не подорвали стратегическую цель -- создание института частной

собственности в России.

Ваучерная "большая приватизация" началась в соответствии с Указом

Президента РФ от 14 августа 1992 года. В ноябре--декабре того же года прошли

первые чековые аукционы, началось акционирование государственных

предприятий. Постепенно формировался рынок акций. Это заложило основу для

дальнейшего перераспределения собственности рыночными методами.

Одновременно началась и не прекращавшаяся затем борьба против

приватизации Верховного Совета РСФСР, ставшего к тому времени вполне

прокоммунистическим. Приватизация едва не была остановлена весной 1993 года

в ходе обострения противостояния президента и Верховного Совета.

Критического столкновения удалось избежать благодаря поддержке населением

Ельцина и его курса реформ на референдуме 25 апреля. Народ поддержал на

референдуме курс реформ, но уже 1 мая демонстрации их противников в Москве

закончились кровью. Это показало, насколько тяжелой оказалась экономическая,

социальная и психологическая ломка для значительной части населения. И в

дальнейшем острая борьба внутри правительства и вовне тормозила

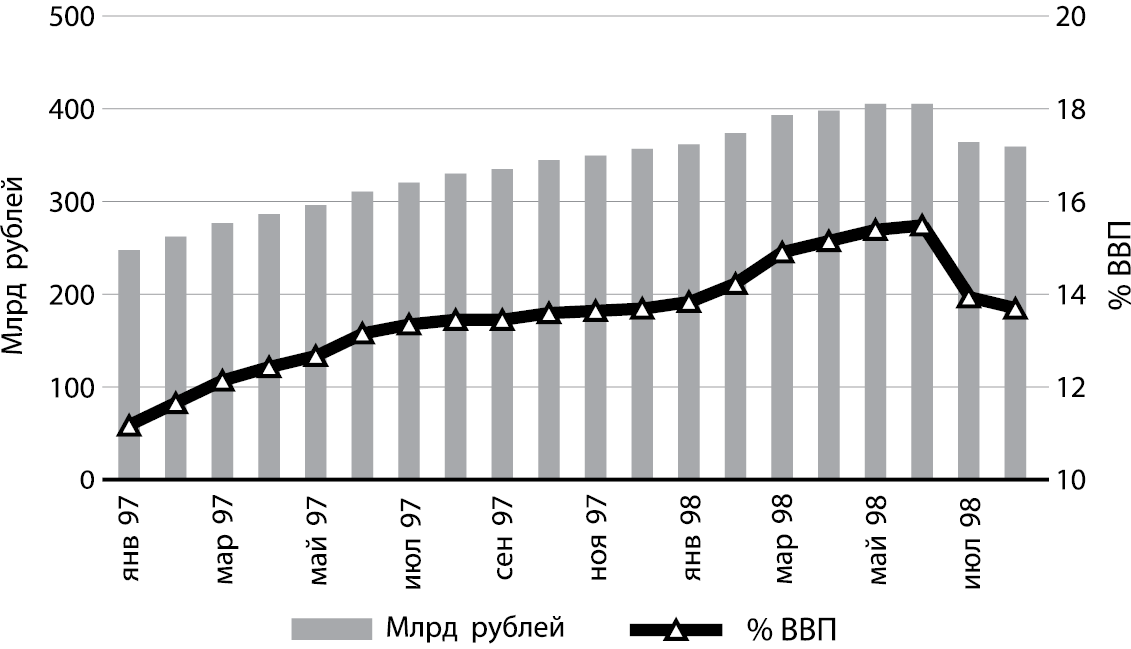

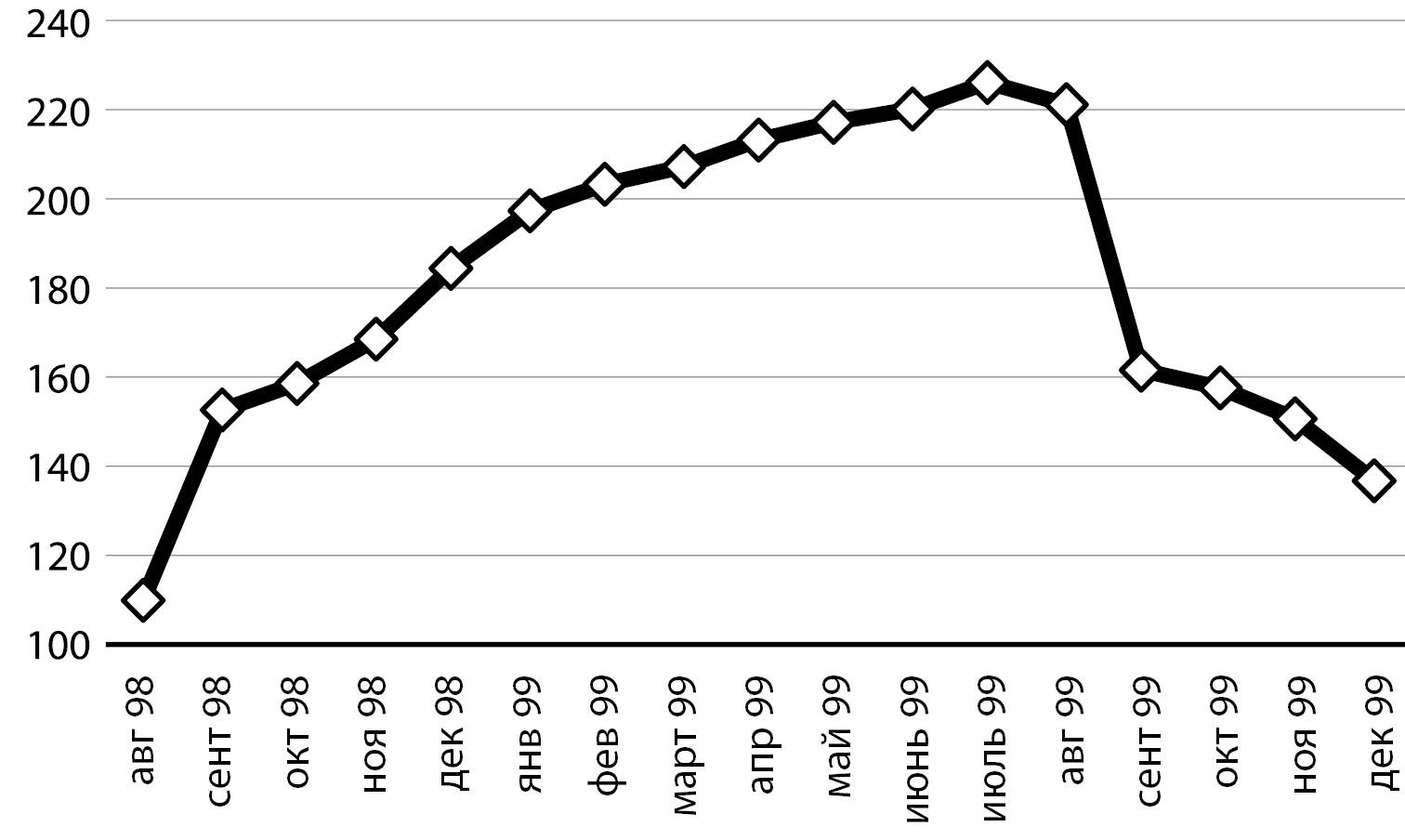

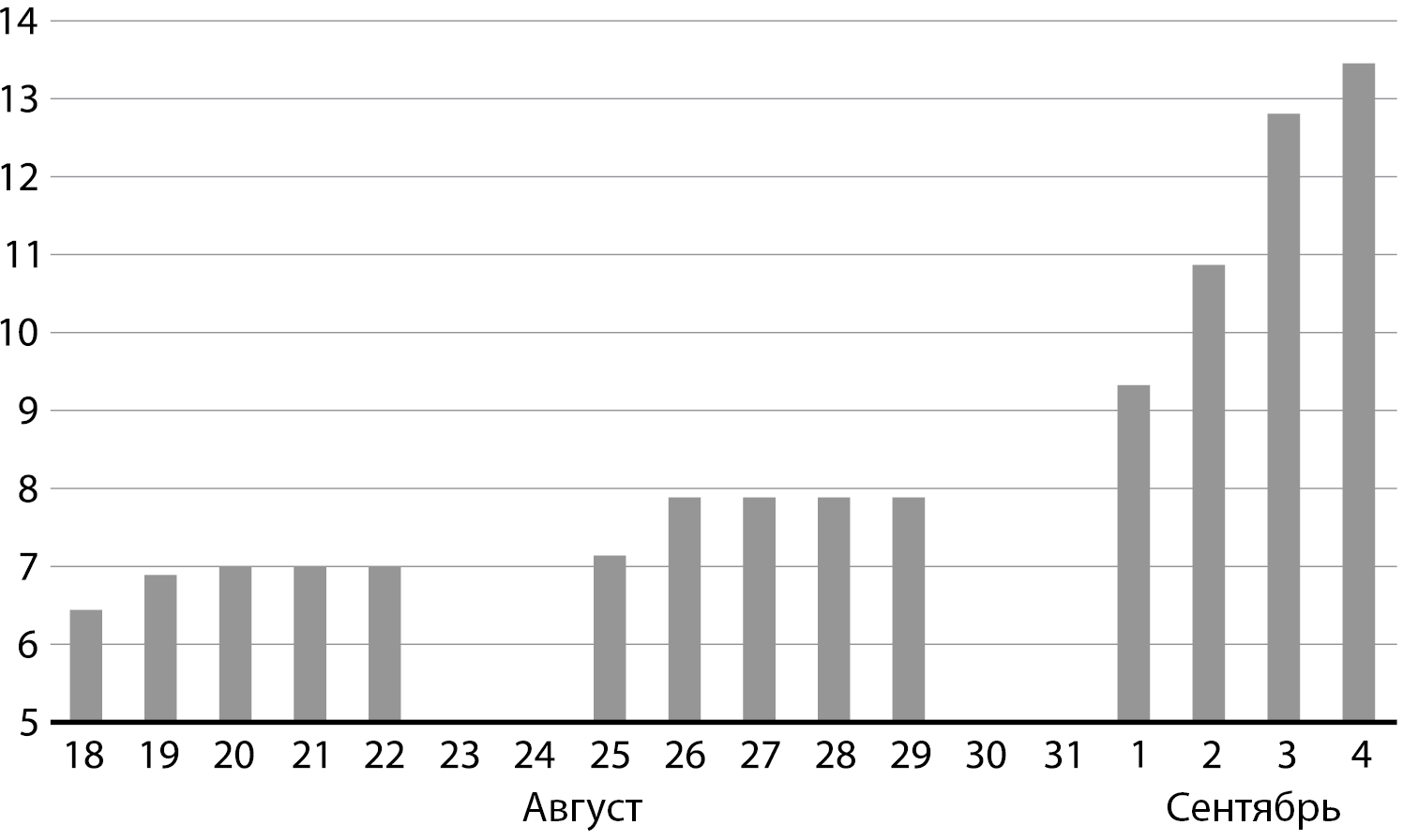

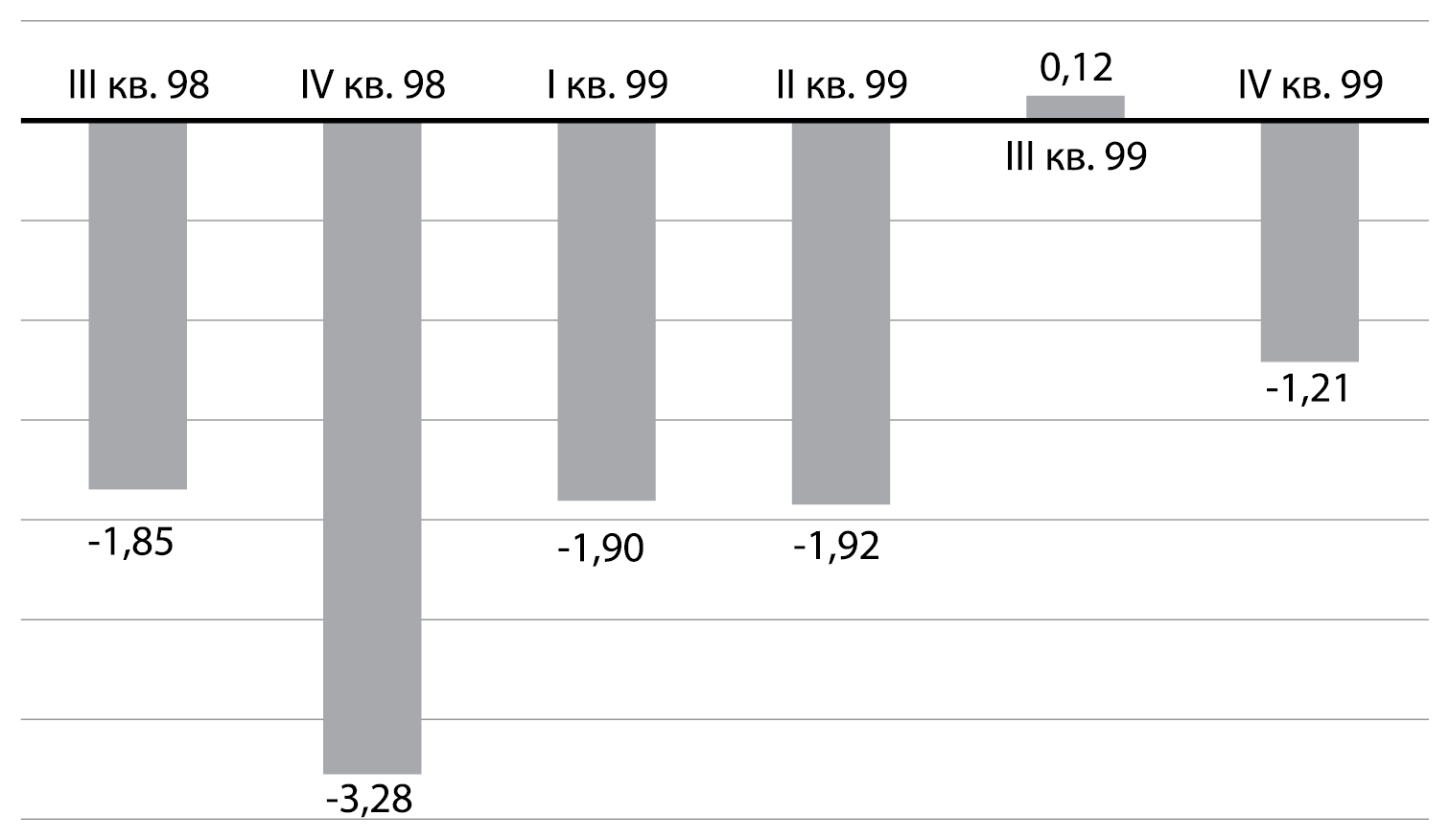

приватизацию, несколько раз ставила ее на грань отмены. Однако к середине